家族の絆と学びの場:イベントとLHS、変化する家族の形とは?イベント、LHS、家族の絆、困難、変化する家族の形

2/10開催のイベントは、問題理解と知識向上を目指し、講演、ワークショップ等を実施。活発な議論を通し、家族の絆を深める「ライフヒストリ支援システム」開発や、中村獅童さんの言葉から、困難な時こそ家族の支え合いが重要と再認識。一方で、単身世帯増加、婚姻率低下など、変化する日本の家族の形と、それに対する課題も浮き彫りに。

💡 九州大学の研究者・学生向け論文執筆ワークショップや、不登校やひきこもりをテーマとした講演会・ワークショップが開催。

💡 世代間の情報伝達を支援するLHS開発、中村獅童さんの家族に関する語りなど、様々なテーマを取り上げます。

💡 2050年の単独世帯予測、変化する家族の形と課題について解説します。

本日の記事では、福岡で開催されたイベントや世代を超えた知識共有を目的としたLHSの開発、そして変化する家族の形についてご紹介します。

イベントの開催と目的

イベントの目的は?参加者の変化は?

情報共有と理解促進。知識向上と新たな視点獲得。

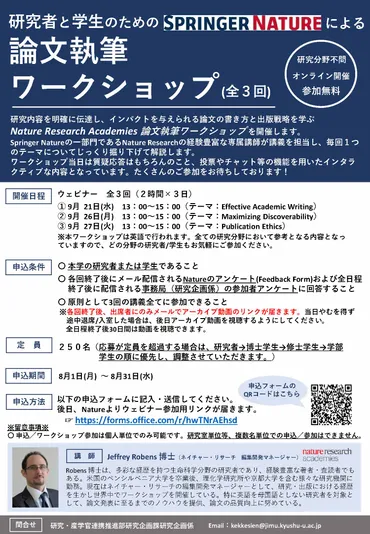

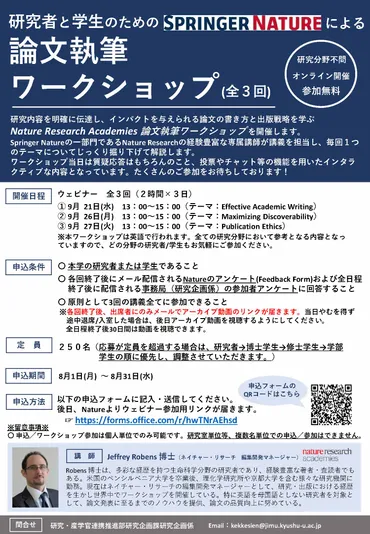

Nature Research Academies主催の論文執筆ワークショップの情報を中心に、イベントの開催目的や内容について詳しく見ていきましょう。

公開日:2022/11/01

✅ Nature Research Academiesが主催する、研究者と学生向けの論文執筆ワークショップがオンラインで開催されます。

✅ 本ワークショップでは、効果的なアカデミックライティング、論文の発見可能性の最大化、論文出版の倫理に関する3つのテーマについて、Nature Researchの講師が解説します。

✅ 参加費は無料で、事前申し込みが必要です。対象は九州大学の研究者または学生で、全3回の講義への参加とアンケートへの回答が必須です。

さらに読む ⇒トップページ – 九州大学 SDGs出典/画像元: https://sdgs.kyushu-u.ac.jp/6340研究者・学生向けのワークショップ開催は素晴らしいですね。

論文執筆能力の向上や、研究倫理に関する知識を深める良い機会になると思います。

2月10日11時に開催されたイベントは、参加者が情報を共有し、問題に対する理解を深めることを目的としていました。

講演、プレゼンテーション、質疑応答、ワークショップ、セッションなど、様々な形式で実施され、参加者は積極的に議論に参加しました。

イベントは、参加者の知識を向上させ、問題に対する理解を深めることに貢献しました。

活発な意見交換を通じて、参加者は互いに学び合い、新たな視点を得ることができました。

ワークショップ開催、とても興味深いですね!参加費無料というのは、学生さんには嬉しいですね!

イベントの詳細と成果

イベントで得られた一番の収穫は?

知識や繋がり、問題解決能力の向上!

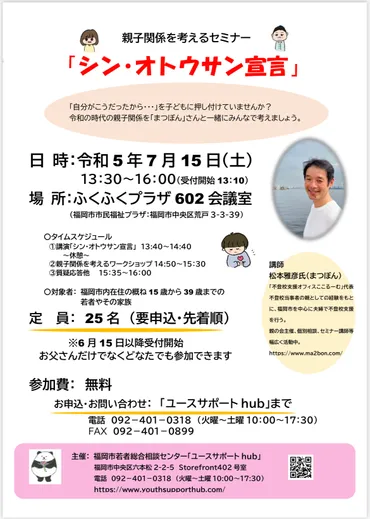

不登校やひきこもり、夫婦関係の改善を目的とした講演会とワークショップの詳細と、そこから得られる成果について見ていきましょう。

公開日:2023/06/18

✅ 不登校やひきこもり、夫婦関係の改善を目指す講演会とワークショップを、講師のまつぼんさんが開催します。

✅ 講演では、まつぼんさん自身の経験に基づいた父親としての話が聞け、ワークショップを通じて実践的な関わり方を学ぶことができます。

✅ 申し込みは福岡市ユースサポートhubから行い、不登校ラジオの公開やオンライン相談も受け付けています。

さらに読む ⇒不登校支援オフィス ここるーむ出典/画像元: https://www.ma2bon.com/2023/06/3271/不登校やひきこもりの問題に、講演とワークショップで取り組むのは素晴らしいですね。

実践的な関わり方を学べるのは大きいです。

イベントでは、1000-1130に講演や質疑応答が行われ、1130-1230にはワークショップやセッションが開催されました。

1330-1500、1500-1600、1630-1730にもそれぞれ講演、ブレイクアウトセッション、質疑応答が設けられ、参加者たちは様々な角度から問題に取り組みました。

イベントは、参加者にとって貴重な学びの機会となり、今後の活動に役立つ知識や情報が得られました。

活発な議論と意見交換が行われ、参加者同士のつながりを深める場となりました。

これらのイベントは、参加者に新たな視点を提供し、問題解決能力を高めることを目指しており、その目的を達成しました。

不登校というテーマ、とても大切ですね。いろんな方々が悩み、苦しんでいますから、解決の手立てになるイベントはとても素晴らしいですね!

次のページを読む ⇒

家族の絆を深める「ライフヒストリ支援システム」開発!世代間の対話を促し、経験を共有。中村獅童さんの言葉と、変化する家族の形から、未来の家族像を考える。