中国外交の潮流:変化する世界での影響力とは?(中国、習近平、対米戦略、覇権争い?)中国の台頭と国際社会における力関係の変化を探る

習近平国家主席、欧州歴訪で中国の影響力拡大!ビザ免除や監視システム導入で関係強化を図り、米国をけん制。世界覇権を目指す「中国の夢」を掲げ、「一帯一路」構想で海洋覇権に挑戦。リムランドへの影響力拡大、北極海航路開拓も。対等な関係構築を目指す対米外交、攻守のバランスを重視する外交戦略。日本との関係改善も模索し、国際社会での指導的地位確立を目指す。

海洋覇権への布石:真珠の首飾りと氷のシルクロード

中国、世界掌握へ?「真珠の首飾り」戦略って何?

港湾権益確保し、影響力拡大を図る戦略。

中国は、海洋覇権を巡り、影響力拡大を図っています。

「真珠の首飾り」戦略や北極海航路の利用など、その布石は多岐にわたります。

公開日:2023/11/01

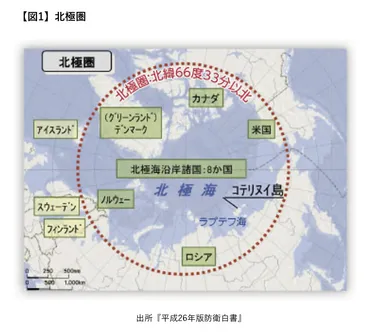

✅ ロシアは、ウクライナ侵攻長期化と北極圏の資源開発・航路掌握を目的として、北極圏への影響力を強めており、NATO加盟を目指す北欧諸国との対立が深まっています。

✅ 地球温暖化による海氷減少で北極海航路の利用価値が高まり、ロシアは自国沿岸を通る航路の権益を確保。さらに、豊富な鉱物資源の独占を目論み、軍事基地建設や軍備増強を進めています。

✅ 米国はロシアの北極圏支配に対抗し、「北極地域国家戦略」を発表して対抗。両国は、資源と戦略的優位性を巡り、北極圏での角逐を繰り広げています。

さらに読む ⇒一般社団法人平和政策研究所出典/画像元: https://ippjapan.org/archives/7939中国が海洋覇権を狙い、世界への影響力を拡大しようとしている様子がよくわかります。

港湾施設の確保や北極海航路の開拓など、その戦略は多角的に展開されていますね。

中国は、リムランド(ユーラシア大陸を囲む沿岸部の島嶼国家)への影響力拡大を図り、港湾施設へのアクセスポイントを確保する「真珠の首飾り」戦略を展開しています。

具体的には、パキスタン、スリランカ、ミャンマーなどでの港湾権益獲得、ジブチへの海軍基地建設、海底ケーブル網PEACEの敷設などが挙げられます。

また、北極海航路を利用する「氷のシルクロード」構想も進め、シーレーンを確保し、世界への影響力を増大させようとしています。

中国の海洋戦略は、非常に多角的に展開されていますね。「真珠の首飾り」のような具体的な戦略や、北極海航路といった新しい動きもあり、今後も目が離せません。

対米外交の変遷:自己演出と相互依存

習近平訪米、中国外交はどう変わった?

イメージ戦略で関係改善、対等な関係へ。

習近平国家副主席の訪米は、中国の対米外交における自己演出と相互依存関係の深化を象徴していました。

✅ 講演テーマとして提示された「グローバルな発言権をめぐる競争」という言葉に対し、中国政府系シンクタンク側から事前に「覇権」という言葉を使わないように念押しがあった。

✅ 講演会では、米中貿易戦争の本質が構造的な覇権争いであるという内容について議論された。

✅ 講演後の意見交換では、貿易戦争に対する中国側の対応や、習近平政権の対応の是非が主な議題となった。

さらに読む ⇒新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト出典/画像元: https://www.fsight.jp/articles/-/44349習近平氏の訪米は、中国の対米外交におけるイメージ戦略と相互依存関係の重要性を示していますね。

親しみやすいリーダー像を演出し、経済的な結びつきを強調することで、関係改善を図ろうとしました。

2012年、習近平国家副主席の訪米は、中国の対米外交における新たな段階を示唆しました。

メディアを意識したイメージ戦略を展開し、親しみやすいリーダー像を演出し、米国民に好印象を与えようとしました。

また、米中間の経済的相互依存関係の深化を基盤とし、米中貿易のメリットを強調することで、米国民の対中感情の緩和を図りました。

これは、中国が対等な関係性を築こうとする新たな段階への移行を示唆するものでした。

なるほど、習近平氏の訪米は印象操作も戦略の一つだったんですね。米中間の経済的相互依存関係を強調することで、関係改善を目指したというのも興味深いですね。

攻守のバランス:変化する中国外交

中国外交、攻めと守りの戦略とは?

影響力拡大と経済成長の両立を目指す。

中国外交は、米国に対抗する「攻め」と、経済成長を維持する「守り」のバランスを模索しています。

関係改善の動きも見られる中、その外交戦略は変化しています。

公開日:2024/11/22

✅ 中国は、習近平国家主席の下、「攻め」の外交として、米国に対抗し、国際社会での影響力拡大を図り、途上国との連携を強化。一方、「守り」の外交として、経済成長を維持するために、日本や欧米などの先進国との関係を管理。

✅ 米国は、対中強硬姿勢を維持しつつも、意思疎通を継続。人権問題や台湾情勢を牽制し、経済制裁も強化しつつ、米中関係のマネージメントを図っている。

✅ 中国と米国は、関係改善は期待できないと認識しつつも、意思疎通を継続し、関係を安定させようとしている。日本との関係も、昨年11月のAPECでの首脳会談を機に関係改善の動きがある。

さらに読む ⇒地経学研究所(IOG) by 国際文化会館・アジア・パシフィック・イニシアティブ出典/画像元: https://instituteofgeoeconomics.org/research/2023103152006/中国外交は、国際社会での影響力拡大を図る「攻め」と、経済成長を維持する「守り」のバランスを重視しているのですね。

米国との関係を安定させながらも、日本との関係改善も試みている点が興味深いです。

2022年の中国共産党第20回党大会以降、中国外交は、米国に対抗し国際社会での影響力拡大を目指す「攻め」と、経済成長を維持するための「守り」のバランスを重視するようになりました。

習近平は「強い中国」を掲げ、一帯一路構想や人類運命共同体の構築を通じて途上国との連携を強化し、国際社会での指導的地位確立を目指しています。

同時に、先進諸国との関係悪化と経済への影響を鑑み、安全保障を重視しつつ経済的利益を追求する「守り」の姿勢も必要としています。

米国とは、人権問題や台湾問題、経済制裁をしながらも、意思疎通を継続し安定化を図っています。

日本との関係も、APECでの首脳会談を機に改善の兆しを見せています。

中国外交は、柔軟に対応しているんですね。米国との関係を安定させつつ、日本との関係改善も図るなど、多様なアプローチを取っている点が印象的です。

本日の記事を通して、中国外交の複雑さと、世界における中国の台頭を改めて認識しました。

今後の中国外交の動向に注目していきたいですね。

💡 中国は、国際社会における影響力拡大と経済成長のバランスを模索し、外交戦略を変化させている。

💡 対米戦略では、覇権争いを意識しつつ、経済的な相互依存関係を重視する姿勢が見られる。

💡 中国の台頭に伴い、国際社会の力関係は変化し続けている。