豊臣秀長はどんな人物だったのか?豊臣秀吉の影武者とは!?

豊臣秀吉の異父弟、豊臣秀長。兄の天下統一を支え、優れた軍事力と政治手腕で豊臣政権の安定に貢献した天才軍師の生涯。彼の死は、豊臣家の凋落の始まりだったのか?

💡 豊臣秀長は豊臣秀吉の異父弟として、秀吉の天下統一に大きく貢献しました。

💡 優れた軍事指揮官として活躍しただけでなく、政務や内政でも才能を発揮しました。

💡 秀長の死は、豊臣政権への影響が大きかったと言われています。

それでは、豊臣秀長の生涯について詳しく見ていきましょう。

豊臣秀長の生涯

豊臣秀長の最大の功績は?

秀吉の天下統一支援

本日は豊臣秀長の生涯についてお話します。

✅ 信長時代の四国では、長宗我部元親が土佐を統一し、織田信長との同盟関係を築こうとしていました。しかし、信長は長宗我部氏に四国の一部領土返還を命じ、両者の関係は悪化しました。信長は四国侵攻を計画していましたが、本能寺の変により計画は中止されました。

✅ 信長の死後、豊臣秀吉が天下統一を目指し、四国攻めを開始しました。長宗我部元親は秀吉と対峙し、毛利氏など他の勢力と同盟を結びながら抵抗を続けましたが、秀吉の圧倒的な力の前には敗北しました。

✅ 最終的に長宗我部元親は秀吉に降伏し、四国は豊臣氏の支配下に置かれました。長宗我部氏は四国統一を果たしたとされていますが、実際には阿波・讃岐・伊予各地で抵抗勢力が残っており、完全な統一は実現していませんでした。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/51長宗我部元親は、四国統一という大きな夢を抱いていましたが、秀吉の力には敵いませんでした。

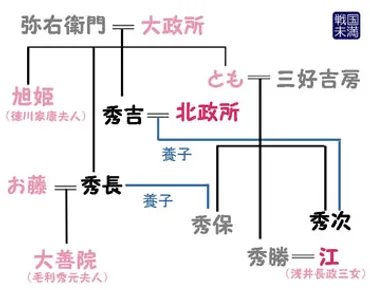

豊臣秀長は、豊臣秀吉の異父弟として1540年4月8日に尾張国で生まれました。

幼少期は木下小竹と名乗り、後に木下小一郎、木下長秀、羽柴長秀と改名し、兄の秀吉が羽柴秀吉に改名した1573年には羽柴秀長と改名しました。

1586年には兄が豊臣秀吉と改名したため、豊臣秀長と改名しました。

秀長は、兄である秀吉の天下統一に大きく貢献し、1587年には権大納言に任官し、大和大納言と称されました。

秀長は、兄の軍略家としての才能を受け継ぎ、優れた軍事指揮官として活躍しました。

特に、四国平定では総大将として活躍し、長宗我部元親を降伏させた功績が知られています。

秀長は、軍事面だけでなく、政務や内政でも才能を発揮し、豊臣政権の安定に貢献しました。

秀長は、兄の秀吉を陰ながら支え、外交や領地の管理など、豊臣家の発展に重要な役割を果たしました。

秀長の冷静さと分別ある性格は、しばしば秀吉の暴走を抑制し、豊臣政権の安定に貢献しました。

秀長は、兄の天下統一を支えるだけでなく、豊臣政権の安定と発展に貢献しました。

秀吉が軍事活動に専念できるよう、内政や政務を担い、重要な政策の立案や実行に関与しました。

また、数々の重要な合戦にも参加し、戦略と戦術で勝利に貢献しました。

1591年、秀長は52歳で病死し、その死は秀吉にとって大きな痛手となりました。

彼の死は、豊臣政権の凋落の始まりとなりました。

とても興味深いお話ですね。長宗我部元親の抵抗も、なかなかのものでした。

秀長の才能と兄への貢献

秀長は兄の秀吉をどのように支えたか?

家臣団まとめ、補佐役

それでは次の章、秀長の才能と兄への貢献について見ていきましょう。

公開日:2023/07/24

✅ 記事は、大河ドラマ「どうする家康」のネタバレ解説、豊臣秀吉の朝鮮出兵、そして小田原征伐について解説しています。

✅ 具体的には、36話「於愛日記」における於愛の最期と史実との差異、朝鮮出兵の背景と時期、北条氏政が圧倒的不利な状況ながらも豊臣秀吉と戦った理由などが解説されています。

✅ また、豊臣秀吉の生涯と本能寺の変に関する考察、加藤清正が築いた熊本城の歴史と見どころについても触れられています。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/person/hidenaga-miser/秀長が兄を支え、天下統一に貢献していたことがよく分かります。

秀長は、兄の秀吉が織田信長の天下統一に貢献する過程で、重要な役割を果たしました。

秀長は、秀吉よりも3歳年下で、幼少期は百姓として田畑を相手に暮らしていました。

秀吉が家臣を増やすために、秀長を召し抱え、秀長の温厚な性格と能力は、秀吉の家臣団をまとめる上で重要な役割を果たしました。

秀長は、家臣たちの細かいケアや給与の管理など、秀吉ができない部分を補い、秀吉の天下統一を陰ながら支えました。

また、秀長は軍事面でも活躍し、金ヶ崎の撤退戦や浅井攻めなど、多くの戦いで兄を補佐しました。

秀吉はエネルギッシュな行動派で、戦場で活躍するタイプでしたが、秀長は冷静沈着で、戦略家としても優れた才能を発揮しました。

秀長は、秀吉の陰ながらの支えだったんですね。

秀長の政治手腕

豊臣秀長の最大の功績は?

優れた政治手腕

秀長の政治手腕について解説していきます。

公開日:2023/01/10

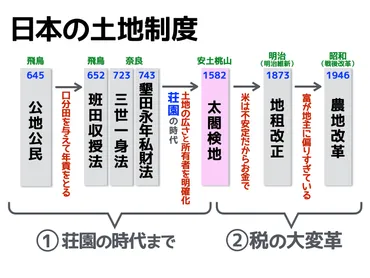

✅ 太閤検地は、全国の土地を正確に把握し、年貢徴収を効率化するために行われた政策です。

✅ 検地では、農地の広さを共通単位で測り、土地の生産性を4段階にランク付けしました。

✅ その結果、土地の所有と年貢の負担が明確になり、中央集権体制が強化されました。

さらに読む ⇒保護者のための中学受験情報サイト - 中学受験ナビ出典/画像元: https://katekyo.mynavi.jp/juken/35828秀長の政治手腕は、豊臣政権の安定に大きく貢献したと思います。

秀長は、兄の秀吉の信頼厚く、政務を支え、多くの重要な役職を務めました。

秀長は、奈良での商いを禁止し、郡山での商売を奨励するなど、地域バランスを整え、寺社の不正を正して税収を安定させるなど、優れた政治手腕を発揮しました。

その検地方法は、後の太閤検地のモデルとなりました。

秀長は、生涯を通じて兄と豊臣家の繁栄を願っており、その死は、豊臣政権の凋落の始まりとなりました。

秀長の政治手腕は、まさに天才的ですね。

秀長の死とその後

秀長は朝鮮出兵に反対していた?

反対していた

秀長の死とその後についてお話します。

✅ 豊臣秀長は、豊臣秀吉の弟で、兄を補佐しながらも、独自の行動で秀吉家臣団の要となり、天下統一に貢献しました。

✅ 秀長は兄の秀吉とは異なる立場から、四国の長宗我部元親との和議や朝鮮出兵への反対など、独自の判断を示し、秀吉の暴走を抑制する役割を果たしました。

✅ 秀長は晩年には病に倒れ、秀吉もその死を深く悲しみましたが、秀長の死後、秀吉は朝鮮出兵を強行し、秀長の存在が秀吉の行動を抑制していたことが明らかになりました。

さらに読む ⇒戦国サプリメント 戦国未満出典/画像元: https://sengokumiman.com/toyotomihidenaga.html秀長の死は、豊臣政権に大きな影響を与えたことが分かります。

秀長は、秀吉の天下統一に大きく貢献しましたが、朝鮮出兵に関しては反対の立場をとっていました。

そのため、秀長の死後、朝鮮出兵が現実味を帯びていきます。

秀長は、妻のお藤(光秀尼)との間に子供をもうけませんでしたが、姉のともの子である秀保を養子として迎えました。

秀長は、兄の秀吉や養子の秀保の菩提を弔うために、興福院で出家し、71歳で亡くなりました。

秀長の死は、豊臣政権にとっては大きな損失だったと思います。

秀長の死と豊臣政権

秀長は秀吉の暴走をどのように抑えようとしたのか?

軍事面で支え、政治面で諫めた

秀長の死と豊臣政権について掘り下げていきましょう。

公開日:2021/09/12

✅ 豊臣秀長は、当初は秀吉の異父弟とされていましたが、最近の研究で同父兄弟であることが明らかになりました。秀長は秀吉の重要な協力者であり、軍事面で活躍しました。例えば、1577年からの毛利輝元との戦いでは、秀吉が山陽道の平定に注力する一方で、秀長は山陰道の平定を進めています。

✅ 秀長は、1585年の四国・長宗我部攻めでは総大将として四国平定を成し遂げ、1587年の九州攻めでは別動隊を率いて活躍しました。秀吉は秀長の功績を認め、紀伊・大和・和泉で100万石の所領を与え、従二位・権大納言に叙任させました。秀長は「大和大納言」と呼ばれ、豊臣政権の重鎮として活躍しました。

✅ しかし、多忙さからか、秀長は1590年頃から病気がちになり、1591年に亡くなりました。秀長の死は豊臣家にとって大きな損失であり、その後、千利休の切腹や秀次事件、朝鮮出兵など、数々の事件が起こりました。秀長は豊臣政権の安定に重要な役割を果たしていたことが分かります。

さらに読む ⇒オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー出典/画像元: https://otonanswer.jp/post/94967/秀長の死は、豊臣政権の安定を大きく揺るがしたと思います。

秀吉は、秀長の死後、暴走を始めるようになり、秀次切腹事件など、負の遺産を残しました。

秀長は、秀吉の軍事行動を支え、特に九州征伐では、島津氏を攻略する上で大きな役割を果たしました。

秀長は、兄の秀吉の軍略家としての才能を受け継ぎ、優れた軍事指揮官として活躍しました。

特に、四国平定では総大将として活躍し、長宗我部元親を降伏させた功績が知られています。

秀長の死は、豊臣政権にとって大きな痛手だったんですね。

豊臣秀長は、秀吉の天下統一に大きく貢献した人物でした。

💡 秀長は兄の秀吉を支え、軍事、政務、内政と様々な面で貢献しました。

💡 秀長の死は、豊臣政権の安定に大きな影響を与えたと言えるでしょう。

💡 秀長の功績は、後世に語り継がれるべきものです。