平安美男とは? 光源氏から在原業平まで、平安時代の美男たちの魅力とは?『源氏物語』の光源氏、在原業平、平貞文…平安時代の美男たち

平安時代の美男は、現代とは異なる美意識で輝いていた!『源氏物語』の光源氏は、容姿だけでなく内面の魅力とモテテクニックで女性を虜に。着崩しや決め台詞、自虐風自慢…その奥深いモテ術は、現代の恋愛にも活かせるヒントが満載!在原業平や僧正遍照、源融など、時代を彩った美男たちの物語を通して、平安美男の姿を紐解きます。

平安中期と美男たちの系譜

平中も業平も色好み?平安美男の表現方法は?

歌と恋で美を表現。後世の物語にも影響。

三つ目の章では、平安時代中期における美男たちの姿を追います。

『平中物語』の主人公である平貞文を中心に、彼らの恋愛観や価値観を探ります。

✅ 『平中物語』は平安時代中期に成立した歌物語で、作者は未詳です。

✅ 平貞文を主人公とし、恋愛説話38段から構成されています。950年頃から965年頃までの成立とされています。

✅ 和歌を用いて恋愛模様を描き、実在の歌人である平貞文をモデルとしています。

さらに読む ⇒ジャパンナレッジ出典/画像元: https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=526『平中物語』、興味深いですね。

平安時代中期にも、歌と恋を愛する美男たちがいたんですね。

平安時代中期には、歌物語『平中物語』の主人公である平貞文(平中)が登場します。

彼は在原業平と並び称される色好みで、歌人としても名を馳せました。

平安時代の美男たちは、歌や恋を通してその美しさを表現し、後世の物語にも影響を与えました。

平貞文という人物は、あまり詳しく知りませんでした。今回の記事で、彼のことを知ることができて良かったです。

光源氏のモテテクニック:時を超えた魅力

光源氏のモテテク、現代にも通じる秘訣とは?

チラリズム、決め台詞、自虐風自慢!

四つ目の章では、光源氏のモテテクニックに迫ります。

彼の言動から、現代の恋愛にも活かせるヒントを探っていきましょう。

✅ 光源氏は桐壺帝の皇子として生まれるも臣籍降下し源氏姓を賜る。様々な女性との恋愛を経験し、正妻の葵の上との死別や、義母の藤壺との密会など、波乱万丈の人生を送る。

✅ 若い頃、藤壺との密会と、政敵の姫との関係が発覚し、スキャンダルによって京を去る羽目になる。その後、愛妻である紫の上との関係を深め、彼女を自邸で育て夫婦となる。

✅ 政界復帰後、政界の頂点を目指し、最終的に大豪邸・六条院を完成させる。物語全体を通して、光源氏の恋愛、政治的駆け引き、そして人生の転換点が描かれる。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/1927光源氏のモテテクニック、すごいですね!現代の恋愛にも通じる部分があって、すごく参考になります。

『源氏物語』の光源氏は、容姿だけでなく、巧みなモテテクニックで女性を魅了しました。

そのテクニックは、現代にも通じるもので、1つ目は、暑さを理由に着物を着崩し、さりげなく色気を醸し出す「チラリズム」。

2つ目は、「ずっと前から好きだった」という、相手をロマンチックに包み込むような「決め台詞」。

3つ目は、自分の欠点(と見せかけた自慢)を語る「自虐風自慢」で、相手の心を掴みました。

これらのテクニックは、光源氏のモテぶりを支える重要な要素であり、現代の恋愛においても参考になる点が多く存在します。

光源氏のモテテクニック、興味深いですね。現代の恋愛にも応用できそうなものばかりで、ぜひ試してみたいです。

光源氏の姿を求めて:想像と現実

光源氏の美しさ、何で表現?想像力を掻き立てる表現とは?

読者の想像力と、絵画的表現で美を表現。

最後の章では、光源氏の姿を求めて、その面影を今に伝える場所を訪ねます。

清凉寺を例に、想像力を掻き立てる工夫を見ていきましょう。

✅ 清凉寺は、平安時代の貴族・源融の山荘を起源とし、光源氏のモデルとしても知られる源融にまつわる歴史と、本尊・釈迦如来像の胎内に五臓六腑が納められていることなどから「生身の仏」として信仰を集めている。

✅ 境内には、源融の面影を写したとされる阿弥陀如来像を安置する霊宝館や、釈迦如来立像を祀る本堂があり、秋には紅葉が美しい庭園も楽しめる。

✅ 寺の歴史は、源融の山荘から阿弥陀三尊像を祀る棲霞寺、そして釈迦如来立像の安置を経て清凉寺へと発展し、現在まで多くの人々を魅了している。

さらに読む ⇒Discover Japan | 日本の魅力、再発見 ディスカバー・ジャパン出典/画像元: https://discoverjapan-web.com/article/135934清凉寺には、光源氏のモデルとなった源融の顔を模した仏像があるんですね。

想像力を掻き立てられる、素敵な試みですね。

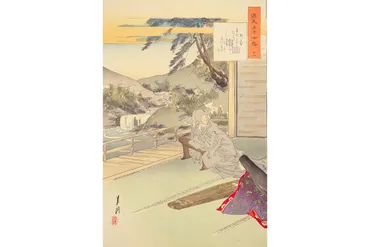

光源氏の具体的な容姿は物語では詳細に描かれていませんが、京都清涼寺の宝物館には、光源氏のモデルとされた源融の顔を模した阿弥陀仏像が安置されており、その顔立ちは丸くふくよかです。

『源氏物語絵巻』の「柏木」帖に描かれた光源氏の姿は、絵画様式である引目鉤鼻の影響で、個性を特定することは難しいものの、物語全体を通して、紫式部は読者の想像力を掻き立て、源氏の美しさを際立たせています。

清凉寺、行ってみたいですね。光源氏の面影を感じながら、歴史に触れることができそうです。

今回の記事を通して、平安時代の美男たちの魅力に触れることができました。

彼らの生き方や美意識は、現代の私たちにも響くものがありますね。

💡 『源氏物語』の光源氏は、美貌と才能で多くの女性を魅了し、その恋愛模様は現代にも影響を与えた。

💡 在原業平をはじめとする平安時代の美男たちは、歌や恋を通して、自らの美しさを表現した。

💡 彼らの生き方や美意識は、現代の私たちにも示唆を与え、その魅力を再認識させてくれる。