今川氏真の生涯とは?桶狭間の敗北から文化人としての晩年まで、その評価は?今川氏真、戦国時代の波に翻弄された悲劇の武将

桶狭間の戦いの敗北から没落、そして文化人として大成した今川氏真。父・義元の死後、家臣の離反や家運衰退に苦しみながらも、朝比奈泰朝の支えを受け、最後は徳川家康を頼ります。戦国時代を生き抜き、公家文化を活かして幕府に仕えた氏真。近年再評価が進む氏真の、激動の生涯と意外な才能に迫ります!

没落と再起への模索、そして文化人としての才能

今川氏真、転落からの逆転劇!晩年の人生とは?

文化人として京都で余生を過ごしました。

今川氏真の没落と、そこから文化人として再起を果たすまでの過程を追います。

戦国大名としての挫折と、文化人としての才能開花、その両側面から氏真の生涯を考察します。

✅ 今川氏真は、父・義元が築いた勢力を桶狭間の戦い後の混乱と家臣の離反、徳川家康の台頭により弱体化させ、最終的に今川家を滅亡させた。

✅ 氏真は和歌や蹴鞠を好む文化人としての側面があり、家臣団の反発や徳川家康との対立の中で、掛川城を開城し、その後は徳川家康に保護されることとなった。

✅ 氏真は北条氏との同盟や上杉謙信との連携を試みるも失敗し、駿河・遠江を失い、北条氏や徳川家康を頼るなど、戦国大名としては苦難の生涯を送った。

さらに読む ⇒プラチナラビ – 役立つ暮らしの知恵袋出典/画像元: https://pt-lavie.com/archives/35914氏真は、戦国時代という激動の時代の中で、大名としての才能を発揮できなかったかもしれませんが、文化人としての才能を開花させることができたのは、ある意味、幸せだったのかもしれません。

晩年の活躍、素晴らしいですね。

今川氏は駿河と遠江を失い降伏。

氏真は小田原に落ち延び、その後、織田信長に茶器を返却され、徳川家康から500石を拝領し京都で生活を送ることになります。

氏真は、父・義元の教育を受け、蹴鞠や和歌、連歌に精通しており、戦乱の世では活躍する機会に恵まれなかったものの、その文化的な素養は晩年に活かされることになります。

氏真の人生は、大名としての前半生と文化人としての後半生に大きく分かれ、その評価は時代や解釈によって揺れ動いています。

今川氏真の多面的な生き方に興味が湧きました。戦国時代の大名としての評価だけでなく、文化人としての側面にも焦点を当てていて、とても勉強になります。氏真の人生を多角的に捉える視点は、非常に重要ですね。

評価の変遷と、多角的に描かれる今川氏真

今川氏真、実は名君?漫画が描く意外な人物像とは?

多角的な視点で氏真を描き、肯定的な反響も。

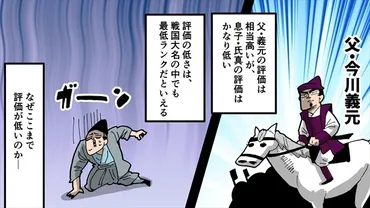

今川氏真に対する評価の変遷を検証し、近年注目されているYouTube漫画動画「今川氏真の生涯~ポンコツか?名君か?~」の内容を紹介します。

氏真の新たな魅力を探ります。

✅ 戦国大名・今川義元の息子である今川氏真は、今川家を滅ぼした「暗君」という評価を受けているが、徳永サトシ氏の漫画動画では、さまざまな角度から氏真の人物像を分析している。

✅ 徳永氏は、父・義元とは対照的に低く評価される氏真に興味を持ち、氏真について調べる中で、従来のイメージが変わったという。氏は、氏真を「時代に恵まれなかった」人物として描き、蹴鞠や和歌などの才能にも注目した。

✅ 動画を見た視聴者からは「印象が変わった」という声が寄せられており、徳永氏は自身の考察に共感を得られたことを喜んでいる。

さらに読む ⇒「知りたい・行きたい」をかなえるニュースメディア|ウォーカープラス出典/画像元: https://www.walkerplus.com/special/fandomplus/article/1176429/今川氏真は、これまでの評価とは異なる視点で見直されているんですね。

徳永サトシ氏の漫画動画では、氏真の新しい一面が描かれているようで、非常に興味深いです。

多様な解釈があるのは面白いですね。

今川氏真は、一般的に「ダメな君主」「戦国三大愚人」と評価されてきましたが、近年では、駿河国の支配強化や経済政策に手腕を発揮した側面も指摘されています。

漫画家の徳永サトシ氏は、YouTube漫画「今川氏真の生涯~ポンコツか?名君か?~」で氏真の人物像を多角的に描き出し、視聴者から「時代が悪かった」といった肯定的な反響を呼びました。

氏真は、時代に恵まれなかった人物として描かれ、ヘタレながらも生きることに全力を尽くす姿が表現されています。

今川氏真に対する評価が、時代によって変わるというのは面白いですね。漫画動画で描かれる氏真の姿も気になります。色々な角度から人物像を知ることは、歴史を深く理解する上で大切ですね。

徳川幕府での活躍と、家康との関係

今川氏真の成功は、何が大きかった?

教養と周囲の支援。

氏真が徳川家康を頼り、晩年を徳川幕府の高家として過ごした様子を解説します。

家康との関係性や、文化的な素養を活かして活躍する姿にも注目します。

✅ 記事は、複雑な形状のパスで構成された2つのロゴ(logo_1とlogo_2)のSVGコードを含んでいます。

✅ パスの座標や形状の数値データが記述されており、ロゴの視覚的な表現を定義しています。

✅ SVGコードは、webページなどで画像を表示するために使用され、拡大・縮小しても画質が劣化しない特徴があります。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/685121氏真は、最終的に徳川家康に見出され、その才能を活かせる場を得たのは、本当に素晴らしいことですね。

晩年の活躍は、父・義元の教育の賜物であり、長年培ってきた文化的な素養が活かされた結果と言えるでしょう。

今川氏真は、時代の変化を捉え、徳川家康を頼り、最終的には高家として徳川幕府に重用されることになります。

氏は、公家文化や教養を生かし、幕府と朝廷の交渉役として活躍しました。

氏真の晩年の長寿や、幕府での成功は、文化的な素養や周囲の支援によるものと考えられます。

氏真は、武力ではなく教養が重視される時代において、父・義元の教育の賜物として成功を収めました。

彼の生涯は、戦国時代を生き抜いた稀有な例として、現代においても様々な角度から評価され続けています。

徳川家康との関係や、晩年の活躍について詳しく知ることができました。氏真が、最終的に自分の才能を活かして活躍できたのは、本当に素晴らしいですね。色々な出来事があったからこその晩年だったのでしょう。

今川氏真の生涯は、激動の戦国時代を生き抜いた、興味深いものです。

様々な出来事がありましたが、晩年の活躍は素晴らしいですね。

氏真の人生を多角的に見つめ直すことができました。

💡 今川氏真は、父の死後、桶狭間の戦いの敗北などにより、家臣の離反や領国統治の難しさを経験しました。

💡 氏真は、徳川家康に保護され、晩年は文化人として徳川幕府に仕え、その才能を発揮しました。

💡 近年では、今川氏真に対する評価が見直されており、新たな視点からその生涯が考察されています。