日高山脈ヒグマ襲撃事件とは?福岡大学ワンダーフォーゲル部を襲った悲劇の真相に迫る(?)カムイエクウチカウシ山ヒグマ襲撃事件:記録と教訓

1970年、北海道日高山脈で起きた福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件。登山中にヒグマに襲われ、3名が犠牲となった悲劇は、克明な記録「興梠メモ」によって現代に伝えられる。ヒグマに関する知識不足と対策の甘さ、そして自然への畏敬の念の欠如が招いた惨劇は、現代の登山者へ警鐘を鳴らす。事件の真相と教訓を伝え、ヒグマとの共存を目指すために。

事件の真相と教訓:残された記録

ヒグマ事件の記録は何を伝えている?

事件の詳細、教訓、そして再建への決意。

事件の報告書が公開され、その詳細が明らかになりました。

報告書公開の目的や、事件の教訓について解説します。

公開日:2025/05/15

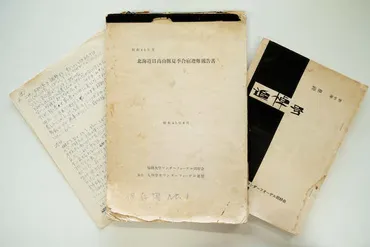

✅ YAMA HACK編集部は、1970年に北海道・日高山脈で発生した「福岡大ワンゲル部ヒグマ襲撃事件」の報告書を、当時の記録の消滅を危惧し、関係者の了承を得て公開しました。

✅ この報告書公開の目的は、事件の詳細を理解し、クマに対する知識を深めることであり、「クマは悪くない」「この行動が良くなかった」といった議論を目的としません。

✅ 登山者がクマの住処である自然に入る以上、被害を100%防ぐことはできないため、クマの様々な一面を知り、互いを侵食しないようにマナーを守ることが重要であると述べています。

さらに読む ⇒【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン - ヤマハック出典/画像元: https://yamahack.com/4450事件の詳細な記録が残されていることは重要ですね。

事件の真相を理解し、現代の私たちにも教訓を与えてくれます。

事件後、ヒグマは射殺され、死亡した3名の遺体は現場で荼毘に付されました。

また、事件の報告書が公開され、詳細な行動記録や犠牲者の手記が残されました。

これらの記録は、事件の経緯だけでなく、気象状況やルート、テント設営地の状況などを詳細に記しており、クラブ再建への決意も込められています。

事件の要因としては、ヒグマが人間の食料の味を覚えたこと、威嚇がヒグマを敵と認識させたことなど、複数の要素が考えられます。

生存者たちは、ヒグマの恐ろしさを後世に伝え、その体験を語り継ぎ、現在、事件を起こしたヒグマの剥製が展示されています。

ヒグマの剥製が展示されているとは、衝撃的です。事件を風化させないための取り組みですね。事件の教訓を後世に伝えるために、非常に重要な活動だと思います。

現代への警鐘:共存への道

ヒグマ遭遇時の対策で最も重要なのは?

冷静な状況判断と事前の情報収集です。

登山におけるヒグマとの遭遇を避けるための対策について解説します。

現代の登山者にとって、必見の情報です。

公開日:2024/08/11

✅ 登山中のクマとの遭遇を避けるために、クマ鈴やホイッスル、肉声や手拍子で自分の存在を知らせることが重要である。

✅ ラジオや音楽を流すことはクマの気配を察知しにくくなるため推奨されず、食料を山に残さないことも重要である。

✅ クマは人間の食料に惹かれるため、食べ物の臭いを漏らさないように注意し、学習能力の高いクマに餌があると学習させないようにする。

さらに読む ⇒山あり谷あり Outside All Day出典/画像元: https://www.mountain-valley-journey.com/mountain-trekking-know-how-bear-countermeasures/ヒグマとの遭遇を避けるための具体的な対策が重要です。

安全対策を徹底し、自然への畏敬の念を持つことが、悲劇を繰り返さないために不可欠ですね。

この事件は、登山者がヒグマと遭遇した場合の具体的な対応策、事前の情報収集の重要性、そして、冷静な状況判断がいかに重要かを教えています。

日本国内では、この事件を教訓にヒグマの生態研究が進み、熊鈴やラジオによる音での注意喚起、食料の適切な管理、危険エリア情報の収集、クマの痕跡発見時の対応など、具体的な対策が普及しました。

しかし、対策を講じても、ヒグマとの遭遇の可能性をゼロにすることはできません。

現代の登山者や自然愛好家は、自然への畏敬の念を持ち、安全対策を徹底することで、同様の悲劇を繰り返さないよう努める必要があります。

ヒグマとの遭遇を避けるための対策が具体的に示されていて、非常に参考になります。事前の情報収集と冷静な判断が大切ですね。

記憶の継承と未来への語り

50年目の告白!事件の教訓とは?

風化防止と、ヒグマとの共存への教訓。

事件から50年経ち、事件の記憶を語り始めた方々がいらっしゃいます。

記憶の継承と、未来への語りについて解説します。

公開日:2020/11/21

✅ 1970年に発生した福岡大学ワンダーフォーゲル部のヒグマ襲撃事件から50年が経ち、関係者へのインタビューを通して事件の真相と教訓を振り返る記事。

✅ 事件発生当時、登山ブームで多くの人が山に入るようになり、人間の残飯やゴミがクマを引き寄せるという認識が不足していたことが被害拡大の一因として挙げられている。

✅ 事件の加害グマの剥製や、三毛別羆事件との比較を通して、ヒグマの恐ろしさ、人間との共存における問題点、そして自然への畏敬の念の重要性が改めて語られている。

さらに読む ⇒はてなブックマーク出典/画像元: https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bunshun.jp/articles/-/41275事件の記憶を風化させないための活動、素晴らしいですね。

ヒグマとの共存について、私たちが学ぶべき教訓が数多くあるという点に、深く共感しました。

事件から50年が経ち、事件の真相を語ることを封印していた吉田博光氏(仮名)が初めて口を開き、事件の記憶を語り始めました。

彼の証言は、事件の記憶を風化させないため、そして同様の悲劇を繰り返さないために、重要な役割を果たしています。

YAMAHACK編集部は、この事件の報告書を公開し、事件の詳細を誤解なく伝え、クマに対する理解を深めることを目指しています。

この事件は、単なる事故ではなく、複数の要因が複合的に絡み合った結果であり、ヒグマとの共存を目指す上で、私たちが学ぶべき教訓を数多く示しています。

事件の記憶を語り継ぐこと、素晴らしいですね。風化させないためには、地道な努力が必要だと思います。事件の教訓を未来に伝えるために、私も何かできることを探したいです。

本日の記事では、ヒグマ襲撃事件を通して、自然との共存について考えました。

安全対策を徹底し、自然への畏敬の念を忘れずに、これからも自然と向き合っていきましょう。

💡 1970年に発生したヒグマ襲撃事件は、登山における安全対策の重要性を浮き彫りにした。

💡 事件の教訓は、現代の登山者にも活かされ、ヒグマとの遭遇を避けるための具体的な対策につながっている。

💡 事件の記憶を風化させず、未来へ語り継ぐことが、ヒグマとの共存を目指す上で重要である。