藤原兼家、権力への執念!摂関家への道は?藤原兼家の波乱万丈な人生とは!?

藤原兼家、平安時代を揺るがした権力者!兄との権力争いを制し、藤原氏全盛期を築いた男の物語。冷酷な戦略、家族の確執、そして栄光と挫折…歴史に名を刻む男の波乱万丈の人生!

💡 藤原兼家は、藤原氏の中でも特に権勢を誇った人物です。

💡 彼は、政界で多くの困難を経験しながらも、最終的には摂関家の礎を築きました。

💡 藤原氏の隆盛の裏には、兼家の執念と複雑な人間関係が隠されています。

それでは、藤原兼家の生涯について詳しく見ていきましょう。

藤原兼家の生い立ちと初期の活躍

藤原兼家はどんな人物だった?

平安時代後期の権力者

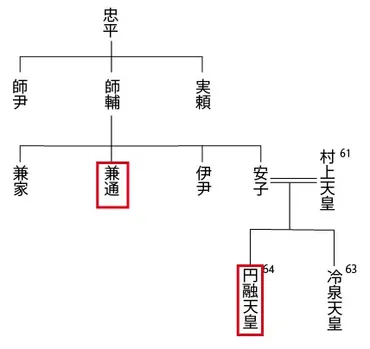

藤原師輔は、村上天皇の時代に右大臣を務めた政治家であり、歌人としても知られていますね。

✅ 藤原師輔は、村上天皇の時代に右大臣として朝政を支え、天皇の外戚として権勢を振るった人物です。彼は有職故実・学問に優れ、歌人としても知られており、天皇の外戚として政治に深く関与しました。

✅ 師輔は、兄の実頼と共に有職故実の流派を確立し、九条流と呼ばれる流派を創始しました。また、歌集『師輔集』を残すなど歌人としても活躍し、勅撰和歌集に作品が多数採録されています。

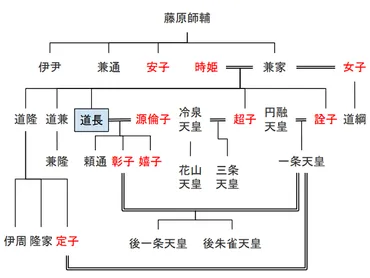

✅ 師輔の子である藤原兼家は、父の後を継ぎ、冷泉天皇・円融天皇の時代に権勢を振るいました。兼家は、蔵人頭、中納言などを歴任し、関白職を望むも、兄の兼通に阻まれ、不遇な時代を過ごしました。しかし、兼家の子供たちはその後摂関家嫡流となり、藤原氏は隆盛を極めました。

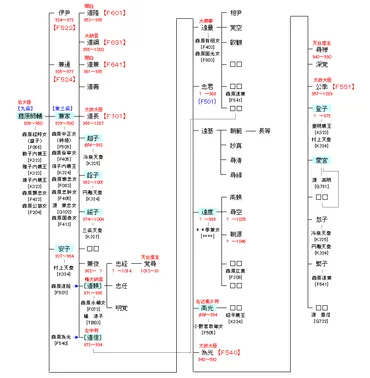

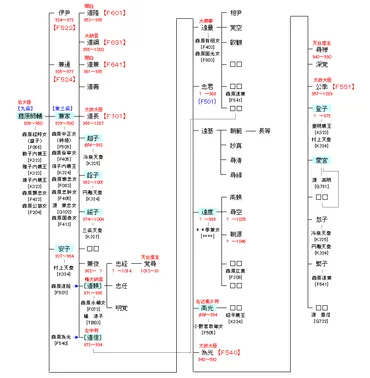

さらに読む ⇒�n�}出典/画像元: https://www.his-trip.info/keizu/f521.html藤原兼家は、父の影響を受け、幼い頃から政治に関心を抱いていたのでしょう。

藤原兼家は、平安時代後期の権力者であり、藤原氏全盛期を築いた人物として歴史に名を刻んでいます。

彼は藤原師輔の三男として、延長2年(929年)に生まれました。

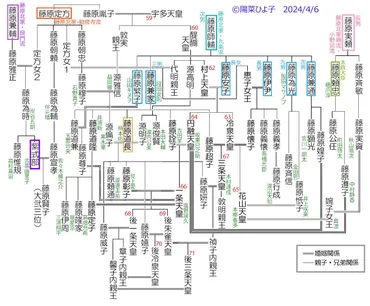

父の師輔は藤原北家九条流の次男でしたが、村上天皇に嫁いだ娘の藤原安子が三人の親王を産み、その中の二人が冷泉天皇と円融天皇として即位したため、藤原氏の実力者となりました。

兼家も父の威光を受け、早い段階から出世の階段を登っていきます。

天暦2年(948年)に兼家は従五位下に叙され、翌年には昇殿を許されます。

村上天皇の時代、兼家は左京大夫と春宮亮を兼任していました。

この春宮亮とは、皇太子の御所の内政を担当する役職で、兄である藤原伊尹が宮中を掌握するために、弟の兼家を春宮亮に就けたようです。

なるほど、兼家は幼い頃から政治に携わっていたんですね。

兼家の出世と兄弟間の確執

兼家はなぜ兄の兼通より出世できたのか?

伊尹の力を得ていたため

藤原氏は、権力争いが激しい世界だったんですね。

✅ 藤原氏は代々、長男ではなく、権力闘争を勝ち抜いた者が家を継いできた。特に兼家は、能力と人望がありながら、兄たちの策略や安子の遺言によって、権力への道を阻まれ続けてきた。

✅ 兼家は、長男の伊尹が早世し、次兄の兼通が安子の遺言を盾に権力を握ったことにより、深く傷つき、執念深く復讐を企むようになった。その執念は、後に道長にも受け継がれ、兄弟間の争いを生み出す要因となる。

✅ 兼家の執念と兄弟間の権力争いは、道長とその兄弟たちに大きな影響を与え、彼らを権力への欲望と陰謀渦巻く世界へと引きずり込む。史実では道長が権力を掌握し、藤原氏全盛時代を築くことになるが、その裏には、兼家の執念や兄弟間の争いといった複雑な人間関係が隠されている。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/072ffe69585fa66bbd962202e1a2cbecf675a204兼家の執念は、彼の後の行動に大きな影響を与えているように感じます。

康保4年(967年)に村上天皇が崩御し冷泉天皇が即位すると、兄の兼通に代わって蔵人頭となり左近衛中将を兼任します。

翌年には兄の兼通を超えて従三位に昇進し、さらに翌年には参議を経ずに中納言に昇進しました。

兄を差し置いて兼家が出世したのは、長兄で摂政の伊尹が宮中を掌握するのに、兼家の力が欠かせなかったからだと考えられます。

伊尹の兼家優遇は、娘の超子を冷泉天皇に入内させることを黙認してもらえ、天禄3年(972年)には正三位大納言に引き立てられ、更に右近衛大将・按察使を兼任するなど、次兄の兼通を超える出世が続きました。

しかし、露骨に冷遇された兼通は次第に兼家を恨むようになり、兄弟の確執が激しくなっていきます。

兼家は兄たちから冷遇されていたんですね。

伊尹の死と関白の座を巡る争い

関白の座を巡り、兼家と兼通はどんな駆け引きをしたのか?

遺言を盾に争った

伊尹の死は、兼家と兼通の権力争いを激化させたのでしょう。

✅ 記事は、藤原道長の生涯についての解説シリーズの第3回で、藤原兼家の権力獲得までの過程を描いています。

✅ 特に、藤原師輔の息子である伊尹、兼通、兼家の兄弟間の権力争いを中心に、冷泉天皇の譲位、円融天皇の即位、摂政や関白の交代といった出来事が、系図を交えながら説明されています。

✅ 最終的には、兄である兼通が関白の座に就きますが、後継者争いで弟の兼家に出し抜かれた兼通は、兼家に嫌がらせをするなど、権力争いが激化していく様子が描かれています。

さらに読む ⇒日本の歴史 解説音声つき出典/画像元: https://history.kaisetsuvoice.com/Michinaga03.html安子の遺言は、権力争いに大きな影響を与えていることがわかります。

天禄3年(972年)に太政大臣まで上った伊尹は、重度の糖尿病で体調が急激に悪化し、死を悟って辞表を提出します。

伊尹が辞表を出した翌日、兼家と兼通は、次の関白には自分を任命してくれるように円融天皇に直訴し、すぐに口論に及ぶなど熾烈な駆け引きを開始しました。

大勢は兼家有利に見えましたが、兼通には奥の手がありました。

それが兄妹であり、円融天皇の生母である藤原安子の遺言です。

安子の遺言には関白は兄弟順番に就けるようにと書かれていたそうで、兼通から母の遺言を見せられた天皇は遺言に従って次兄兼通の内覧を許し、次いで関白に任命しました。

こうして兼通との出世競争に敗れた兼家には、不遇の時代が訪れることになります。

兼家は、兄の兼通に比べて出世が早かったんですね。

兼通の冷遇と権力掌握

兼通と兼家はなぜ激しく対立したのか?

権力争い

兼通は、権力への執念が強い人物だったようですね。

公開日:2024/02/18

✅ 藤原道長は紫式部が『源氏物語』を書くきっかけをつくった人物であり、平安時代の人々の暮らしや価値観を知る上で重要な存在です。

✅ 藤原道長の父・藤原兼家は、政権を握ることは叶いませんでしたが、人生の「流れ」を実感し、チャンスを掴むことの重要性を理解していました。

✅ 藤原兼家の父・藤原師輔は、兄の実頼よりも優れた才能を持っていましたが、政権を握ることはできず、右大臣で亡くなりました。実頼は関白になりましたが、自分自身を「名ばかり関白」と嘆いていたそうです。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/735136兼家は、兄の死を待ち構えていたとは驚きです。

兼通が関白になると、順調だった兼家の昇進は露骨に停滞します。

また兼家は長女、超子に次いで、次女詮子を円融天皇の女御に入れようと画策しますが、この事が余計に兼通の機嫌を損ね、円融天皇へ讒言され入内は立ち消えになりました。

兼通は兼家を激しく憎んでいて、出来る事なら九州に左遷させたいが、罪がないので出来ないと悔しがっていたようです。

露骨な冷遇を受けて兼家も激しく兼通を恨むようになっていきます。

しかし、兼通の天下は長くは続きませんでした。

兼通は病に倒れ、危篤状態に陥ります。

兼通は病床にありながらも、自分の死後には、自分の息子である道隆(みちたか)を後継者にしようと画策していました。

しかし、兼家は兼通の病状を聞きつけ、兼通が危篤であるにもかかわらず、天皇の使いを無視して参内、兼通の死を待っていました。

そして、兼通が亡くなると、兼家はすぐに天皇の使いを無視して参内し、権力掌握に乗り出し、息子の道長を後継者に据えました。

兼通は、兼家を九州に左遷させたいと考えていたんですね。

兼家の権力継承と藤原氏の全盛期

藤原兼家はどんな人物だった?

権力者、道長の成功を支えた

兼家は、権力欲が強い人物だったようですが、その手腕は素晴らしいですね。

✅ 藤原兼家は、平安時代に活躍した藤原氏の一族で、一条天皇の祖父にあたる人物です。若い頃は兄との確執や冷遇がありましたが、その後右大臣に昇進し、孫の懐仁親王が天皇に即位したことで摂政となり、政治的な権力を強めていきました。

✅ 兼家は、参内時にはラフな格好をするなど、当時の常識にとらわれない自由な性格であったとされています。また、夢占いによって将来の栄華を予見したという逸話も伝わっています。

✅ 兼家は、藤原中正の娘・時姫を正室に迎え、道隆、道長ら、後の藤原氏を担うこととなる息子たちをもうけました。彼の卓越した政治手腕は、藤原氏の隆盛を築き、後の藤原道長の時代へと繋がる重要な礎となりました。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/2190兼家は、道長の成功の礎を築いた人物と言えるでしょう。

兼家は、権力欲が強く、手段を選ばない人物でした。

しかし、その非情な行動によって、息子である道長に権力を継承させることに成功しました。

道長はその後、摂政となり、藤原氏の権勢を確立しました。

兼家は、道長の成功の影に隠れて、その功績はあまり語られることはありませんが、道長の成功を陰ながら支えた人物と言えるでしょう。

藤原兼家は、平安時代中期の公卿で、藤原北家の棟梁として権勢を誇った人物です。

村上天皇の皇后であった藤原安子の実兄であり、冷泉天皇と円融天皇の外戚関係を持つことから、政治的影響力を持ちました。

藤原兼家は、兄の藤原兼通が病没した後、藤氏長者を継ぎ、右大臣に就任。

その後、円融天皇の女御に藤原詮子を、花山天皇の女御に藤原忯子を娶らせ、政治基盤を固めました。

花山天皇の譲位後、外孫の一条天皇を即位させ、摂政に就任。

これは、皇族以外の者が独立して摂政の地位に就いた初めての事例であり、藤原兼家の政治的権威を示しています。

藤原兼家は、一条天皇の元服後、関白に就任しますが、わずか3日で病気を理由に出家し、2ヶ月後に死去しました。

藤原兼家は、外戚関係を巧みに利用し、政治力を強め、藤原氏の全盛期を築き上げました。

その手腕は、のちの藤原道隆や藤原道長の活躍にも繋がります。

兼家は、孫の一条天皇を即位させたんですね!

藤原兼家は、権力闘争を生き抜き、藤原氏の全盛期を築いた人物でした。

💡 兼家は、兄との確執や冷遇を乗り越え、権力者としての道を歩みました。

💡 彼の執念と戦略が、藤原氏の隆盛に大きく貢献しました。

💡 兼家の生涯は、権力争いの激動の歴史を物語っています。