ヒグマ襲撃事件の記録と教訓:登山者の安全を守るために?1970年日高山脈の悲劇と現代への教訓

1970年、北海道日高山脈で起きた福岡大学ワンゲル部ヒグマ襲撃事件。登山中の5人組を襲ったヒグマの恐怖と、生存をかけた壮絶なサバイバルを描く。事件の真相を解き明かす証言、そして過去の獣害「三毛別羆事件」との比較から、現代の登山者に警鐘を鳴らす。ヒグマの生態を知り、安全な登山をするために必要な知識とは?過去の教訓から学ぶ、命を守るための教訓がここに。

過去の教訓:三毛別羆事件と吉村昭のドキュメンタリー

日本史上最悪の獣害とは?何という事件?

三毛別羆事件。7名死亡の凄惨な事件。

今回は、過去の事件から教訓を学び、安全な登山に繋げるため、三毛別羆事件をはじめとする、ヒグマによる被害と、その対策について、歴史的な視点から検証していきます。

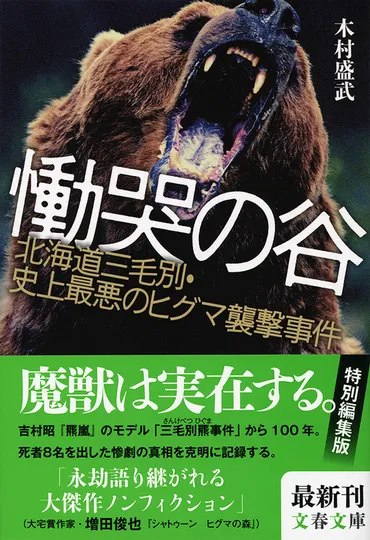

✅ 本書は、北海道開拓時代に起きた三毛別ヒグマ事件を詳細に記録したノンフィクション。一頭のヒグマが7人を食い殺し、3人に重傷を負わせた凄惨な内容が描かれている。

✅ 著者はこの事件をモデルにした小説を執筆しており、事件の凄惨さが人間の殺人事件を凌駕すると述べている。また、著者は北海道大学ヒグマ研究グループ(クマ研)に憧れ入学した経験を持つ。

✅ 記事では、クマ研のメンバーの現在を紹介し、彼らがヒグマ研究に関わり続けていることに触れている。山中正実氏(知床財団統括研究員)との交流や、他のメンバーの近況についても言及している。

さらに読む ⇒本の話 ~読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア~出典/画像元: https://books.bunshun.jp/articles/-/1880三毛別羆事件は、日本史上最悪の獣害と言われるほど凄惨な事件でした。

吉村昭氏のドキュメンタリー長編『羆嵐』を通して、事件の恐ろしさと、当時の人々の恐怖を改めて知る必要があります。

今回の事件は、春季の熊害をテーマにした記事とも関連付けられ、春に山菜採りやハイキング客が増える時期には、熊の活動も活発化することへの注意喚起がなされています。

日本にはツキノワグマとヒグマが生息しており、特にヒグマは大型で危険です。

過去の教訓として、1915年に北海道で発生した「三毛別羆事件」が取り上げられています。

この事件は7名が死亡、3名が負傷した日本史上最悪の獣害とされ、吉村昭のドキュメンタリー長編『羆嵐』で詳細に記録されています。

事件は、島川家の9歳の男の子が最初に犠牲になり、その後、妻も熊に襲われるという凄惨な展開で始まり、通夜の席での襲撃により、妊婦を含む4名が殺害されるという凄惨な状況が描かれています。

生き残った人々の証言から、熊の残虐性と当時の恐怖が如実に伝わってきます。

三毛別羆事件は教科書で学びました。吉村昭の作品は、人間の無力さと自然の猛威を痛烈に描いていますね。今回の事件と重ねて、教訓を活かしたいです。

事件の真相と考察:YAMAHACK編集部の報告書と吉田博光氏の証言

福岡大ワンゲル部ヒグマ襲撃事件、何が明らかに?

事件の詳細と、ある人物の証言。

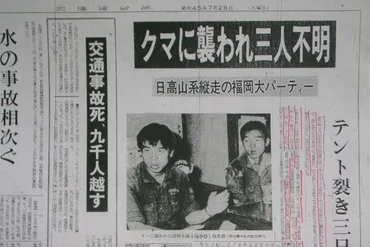

1970年の福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ襲撃事件は、登山史上最悪の獣害事件として知られています。

この事件の真相と、私たちがそこから学ぶべき教訓について考察していきます。

✅ 1970年に日高山脈カムイエクウチカウシ山で発生した福岡大学ワンダーフォーゲル同好会によるヒグマ襲撃事件は、3人が死亡した登山史上最悪の獣害事件として知られている。

✅ 事件はヒグマが食料を求めて執拗にテントに現れ、食料を盗み、最終的に登山者を襲撃したもので、ヒグマの生態に関する知識不足や食料管理の不備が原因とされている。

✅ 過去にもヒグマが食料を求めて登山者をつけ狙う事例があり、人間が食べ物の味を教えるとヒグマが脅威となることが示されており、鋭い嗅覚を持つヒグマに対する対策の重要性が強調されている。

さらに読む ⇒YAMAP / ヤマップ | 登山をもっと楽しく、登山情報プラットフォーム出典/画像元: https://yamap.com/magazine/42266今回の事件は、ヒグマの習性や、人間の行動がヒグマに与える影響について考える良い機会になるでしょう。

YAMAHACK編集部の報告書と、関係者の証言から、事件の真相に迫ります。

YAMAHACK編集部は、福岡大ワンゲル部ヒグマ襲撃事件の報告書を公開しました。

この報告書は、事件の詳細や当時の状況、時代背景を理解してもらうことを目的としています。

ヒグマは臆病な性格であり、人間が自然の中にお邪魔しているという認識を持つべきだと強調し、登山におけるクマとの遭遇を100%防ぐことは不可能であるため、クマの生態を知り、マナーを守り、相互に干渉しないようにすることが重要だと述べています。

さらに、事件の謎を解く鍵を握る人物、吉田博光氏(87歳・仮名)が初めて口を開き、事件の真相を語りました。

吉田氏は事件後50年間、事件について封印してきたといいます。

この証言は、事件の深刻さ、そして事件が当事者たちに与えた深い心の傷跡を物語っています。

事件の真相を語る吉田博光氏の証言は、非常に貴重ですね。事件の重さを改めて感じます。50年間も封印されていたという事実にも驚きました。

安全な登山のために:クマとの共存を目指して

登山でクマに遭わないために最も大切なことは?

知識、注意、マナーを守る!

安全な登山を実現するために、私たちが取るべき具体的な対策を見ていきましょう。

クマとの遭遇を避けるための対策と、万が一遭遇した場合の対応について解説します。

公開日:2024/08/11

✅ クマとの遭遇を避けるための対策として、クマ鈴の着用、ホイッスルの使用、肉声や手拍子による存在のアピールが有効である。

✅ ラジオや音楽を流すことは、クマの気配を察知しにくくなる可能性があるため推奨されない。

✅ 食料の食べ残しは、クマが人間の食料を学習し、積極的に近づく原因となるため、食べ残しは持ち帰る必要がある。

さらに読む ⇒山あり谷あり Outside All Day出典/画像元: https://www.mountain-valley-journey.com/mountain-trekking-know-how-bear-countermeasures/今回の事件を通して、ヒグマの生態を理解し、適切な対策を講じることの重要性を再認識しました。

安全な登山のため、知識と注意、そしてマナーを守ることが不可欠です。

これらの事件から得られる教訓は、登山者がクマの生態を理解し、適切な対策を講じることの重要性です。

ヒグマとの遭遇は100%防ぐことはできないため、知識と注意、そしてマナーを守ることが不可欠です。

今回の事件は、単なる過去の出来事としてではなく、現代の登山者やアウトドア愛好家にとっても、安全への意識を高めるための重要な教訓として捉えるべきです。

報告書を通じて、クマに関する理解を深め、安全な登山に役立てることが期待されています。

クマ鈴やホイッスルの使用など、具体的な対策が示されていて参考になりますね。食料の管理も大切ですね。今回の教訓を活かして、安全な登山を心がけたいです。

本日は、ヒグマ襲撃事件を通して、安全な登山のために私たちができることを学びました。

知識と対策を講じ、自然への敬意を忘れずに、安全な登山を心がけましょう。

💡 1970年の福岡大学ワンゲル部ヒグマ襲撃事件の詳細と、その教訓を解説。

💡 過去の事件から学ぶ、ヒグマの生態と対策の重要性。

💡 安全な登山のために、私たちができる具体的な対策と、クマとの共存を目指す姿勢。