NATOと広島とウクライナ:揺らぎの時代?核兵器、戦争、そして平和への願い

冷戦からウクライナ侵攻まで、揺れ動く国際情勢と日本の平和主義。NATO創設から集団的自衛権、核抑止力への葛藤、そして広島サミットでの複雑な心情。軍事力強化と平和への願いの間で、日本は岐路に立つ。被爆地広島から、平和へのメッセージを発信する。核兵器のない世界へ、対話と外交の重要性を訴える。

💡 NATOの歴史と役割、そして現在の課題について解説します。

💡 広島から発信する核兵器廃絶への願いと、現状の課題を整理します。

💡 ウクライナ戦争が国際秩序に与える影響と、今後の展望について考察します。

本日は、NATO、広島、そしてウクライナ情勢について、それぞれの視点から見ていきたいと思います。

NATOの歴史と日本の変化

NATO創設の目的は?冷戦終結後の課題は?

ソ連封じ込めと東欧拡大時の緊張。

まずはNATOの歴史と、日本との関係性の変化について見ていきましょう。

✅ NATOは、1949年に設立された、加盟国の領土と国民の防衛を目的とした国際軍事機構であり、加盟国への攻撃は全加盟国への攻撃とみなす集団的自衛権を規定している。

✅ 冷戦終結後も存続し、域外紛争への介入も行っており、現在は30カ国が加盟し、軍隊は約332万人、国防費総額は約1兆485億米ドルに上る。

✅ ロシアは、自国の影響下にあった旧東側諸国がNATOに加盟し、自国への脅威となることを警戒しており、ウクライナのNATO加盟に強く反発している。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/161227NATOの歴史は、冷戦から現代に至るまで、国際情勢を大きく左右してきましたね。

1949年、旧ソ連の脅威に対抗するため、米国、カナダ、西欧諸国など12か国によりNATOが創設された。

当初の目的はソ連の封じ込め、米国の関与、ドイツの抑制であり、集団防衛を基盤とした。

冷戦期には加盟国の増加、フランスの軍事機構からの脱退など変化があり、1967年にはデタント政策を重視する「アルメル報告」が採択された。

NATOは、加盟国への武力攻撃を全加盟国への攻撃とみなし、集団的自衛権を行使する(第5条)。

冷戦終結後、東欧諸国への拡大を進めたが、この過程でロシアとの緊張が高まり、ウクライナ戦争勃発につながった。

現在、ロシアの脅威が高まる中、集団防衛の強化、ウクライナ支援、対ロシア抑止が課題となっている。

日本の平和主義が揺らぎ、防衛力強化を模索する中、NATOとの協力関係が強化されている。

集団的自衛権の重要性を改めて認識しました。現代の国際情勢を考えると、NATOの役割はますます重要になりそうですね。

広島と核兵器廃絶への願い

G7広島サミット、被爆地広島の複雑な心情とは?

核兵器廃絶への願いと核抑止へのジレンマ。

次に、広島から発信される、核兵器廃絶への願いについてです。

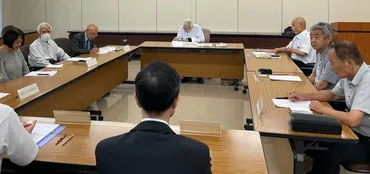

✅ 広島の被爆者7団体は、原爆の日に政府へ要望する内容を広島市役所で打ち合わせを行った。

✅ G7サミットで核抑止からの脱却と核軍縮・廃絶の道筋が示されなかったことを指摘した。

✅ 核兵器禁止条約の署名・批准を政府に求める方針で一致した。

さらに読む ⇒中国新聞デジタル出典/画像元: https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/327767確かに、核抑止力に頼る現状と、核兵器禁止条約への動きの間で、様々な問題があると感じます。

広島は、核兵器の非人道性を伝える場所として重要だが、核抑止力に依存するG7首脳の訪問には懸念の声も上がっている。

被爆者団体や市民団体は、G7サミットに向け、ウクライナ戦争の長期化、核抑止論への警戒、核兵器禁止条約の尊重を求めている。

広島平和記念公園がG7サミットの舞台となる現状について、被爆地広島の複雑な心情が考察されている。

核兵器不使用、対話による平和外交を岸田首相に求め、平和外交努力を強調している。

広島市は、被爆80年となる夏の平和記念式典について、従来の招待方式から、各国の参列を広く案内する形式に変更する。

核兵器廃絶への願い、本当に切実ですね。広島の現状、そしてG7サミットでの議論、しっかり見ていきたいです。

次のページを読む ⇒

ウクライナ侵攻1年。世界は転換期、長期化する戦争と秩序の揺らぎ。広島から平和への訴え、日本の防衛力強化と平和主義の間で揺れる国民。未来への希望を込めて。