飛脚の秘密に迫る!江戸時代の情報伝達を支えた人々の知恵とは?手紙と荷物を運ぶ!飛脚の多様な役割と驚異の速度

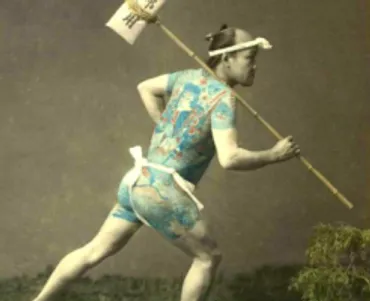

江戸時代を駆け抜けた情報伝達のプロフェッショナル、飛脚! 迅速に手紙や荷物を運び、江戸と大阪間を数日で走破。幕府公用から民間利用まで、多様なニーズに応え、五街道を駆使した。驚異の速さは、宿場間のリレーと「ナンバ走り」に秘密が。現代の物流のルーツ、その姿は、歌川広重の浮世絵に活き活きと描かれている。その疾走は、現代のマラソンランナーをも凌駕する。

驚異の脚力:飛脚の速度と走法

飛脚の驚異的な速さの秘密は?

リレーとナンバ走り!

3つ目の章では、飛脚の驚異的な脚力、速度と走法に焦点を当てます。

彼らはどのようにして、あのような速さを実現していたのでしょうか。

✅ 江戸時代の飛脚は、シュリーマン旅行記の記述から、馬丁が馬とほぼ同等の速度で走るなど、非常に速い速度で移動していたことが推測できる。

✅ 飛脚は東海道の江戸-京都間を最速で約2.5日で走破し、時速9km/h弱であったと記録されており、当時の道路状況を考慮すると、より速く走ることも可能であったと考えられる。

✅ 飛脚の走り方は、体のひねりを抑え、長距離に適した「ナンバ走り」に繋がると言われているが、その詳細は研究が進んでおり、必ずしも同じ側の手足を同時に出す走り方ではなかったという説もある。

さらに読む ⇒足が速くなる方法なら俊足ブログ出典/画像元: https://idaten.jpn.com/edo-hikyaku-nanba/飛脚の速さには驚嘆しますね。

リレー方式やナンバ走りが、彼らの速さを支えていたというのは、とても興味深いです。

飛脚の驚異的な速さは、宿場間のリレー方式と、彼らの特殊な走法である「飛脚走り(ナンバ走り)」によって実現していました。

この走法は、重心移動を重視しエネルギー効率を高めることで、長距離を効率的に走ることを可能にしました。

シュリーマンの旅行記には、飛脚が「馬丁が裸足で馬と同等の速さで走った」と描写されており、江戸-京都間を最速で約2.5日で走破した記録から、時速9km/h弱と推測されています。

これは現代の整備された道路であれば、さらに速かった可能性があることを示唆しています。

飛脚のナンバ走りについては、もっと詳しく知りたいですね。シュリーマンの記録にある「馬丁並」というのも、具体的にどんな状況だったのか想像力を掻き立てられます。

情報伝達を支えたインフラ:宿場と街道

飛脚が情報を届けるために利用した重要なインフラとは?

街道と宿場

4つ目の章では、情報伝達を支えたインフラ、宿場と街道について見ていきましょう。

飛脚の活動を支えた、当時の社会基盤に迫ります。

公開日:2025/03/05

✅ 江戸時代の東海道は、初期は政治・軍事目的の連絡路として整備され、宿場や関所が設けられたが、戦乱の終結後には庶民の旅行路へと変化した。

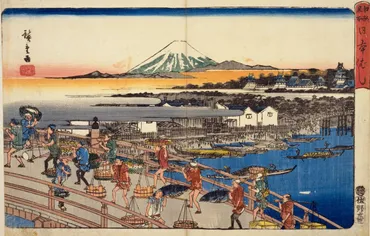

✅ 富士山詣や伊勢参りの流行を背景に、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』や歌川広重の『東海道五十三次』など、旅を題材とした作品が人気を博し、旅への憧れを掻き立てた。

✅ 江戸時代、東海道を徒歩で江戸から京都まで約2週間かけて旅し、飛脚は3~4日で駆け抜けた。街道は比較的安全で、浮世絵には女性の旅姿も描かれていた。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02415/当時の街道の整備状況や、宿場の役割が、飛脚の活動を支えていたことが良くわかります。

浮世絵から当時の賑わしさを知ることができるのも面白いですね。

飛脚の活動を支えたのは、東海道をはじめとする街道と宿場の存在でした。

宿場は宿泊、人馬の継立、そして通信業務を担い、飛脚は宿場間で情報を引き継ぎながら、過酷な状況下でも走り続けました。

歌川広重の浮世絵は、当時の街道の賑わいを伝えており、飛脚を含む人々の活気ある様子を描いています。

飛脚の料金は、サービスの緊急度によって異なり、急ぎの用件ほど高額でした。

飛脚の料金体系が、現代の宅配便と似ているのが面白いですね。急ぎの用件ほど高額というのは、いつの時代も変わらないということでしょうか。

飛脚の遺産:現代への視点

江戸時代の情報インフラ、飛脚の凄さとは?

マラソン並みの速さ!ナンバ走法で長距離を走破。

最後の章では、飛脚の遺産、そして現代への視点について考えます。

映画『サムライマラソン』を通して、その魅力を再認識しましょう。

公開日:2019/03/03

✅ 映画『サムライマラソン』は、1855年の安政遠足を題材とし、アクションと映像美、特にサムライが走る姿を楽しむ作品。

✅ 物語は、日本と藩を守るために藩士を鍛えるために行われたマラソン大会が、幕府への謀反と見なされ、刺客が放たれるという展開。

✅ 映画では、腰痛持ちの隠居が「ナンバ走り」を伝授する描写があり、ナンバ走りの利点や歴史的背景についても触れられている。

さらに読む ⇒ BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)出典/画像元: https://bushoojapan.com/jphistory/baku/2019/03/03/121315映画を通して、飛脚の重要性を再認識できますね。

長距離を走るための知恵は、現代のスポーツにも活かされているというのは、興味深い視点です。

飛脚は、江戸時代の情報インフラを支える重要な役割を果たし、その速さと効率的な移動手段は、現代のマラソンランナーに匹敵するものでした。

彼らの走法は、現代のスポーツ界でも注目されている「ナンバ走り」と関連があり、体のひねりを抑え、長距離に適した走り方として、現代のスポーツ科学的な視点からも、その価値が見直されています。

飛脚の活動は、現代の物流・情報伝達システムのルーツを垣間見せてくれます。

映画でナンバ走りがテーマになっているというのは、面白いですね。歴史的な背景を知った上で映画を見ると、また違った楽しみ方ができそうです。

本日の記事では、江戸時代の情報伝達を支えた飛脚についてご紹介しました。

彼らの努力と工夫は、現代社会にも通じるものがあり、大変興味深かったです。

💡 飛脚は、江戸時代の情報伝達を支える重要な役割を果たしました。

💡 彼らの驚異的な速さは、宿場や街道、そして特殊な走法によって実現しました。

💡 飛脚の遺産は、現代の物流やスポーツにも影響を与えています。