速記の世界!知られざる歴史と未来の展望?!速記の進化とは!?

速記の世界へようこそ!古事記から現代のデジタル時代まで、日本の速記の歴史を紐解き、その魅力と可能性を探ります。速記の仕事内容、資格取得、年収、そして未来展望まで、詳しく解説!

💡 速記は古代から存在し、近代では政治演説の記録手段として発展してきた。

💡 日本の速記は明治時代に本格化し、現代では様々な分野で活用されている。

💡 速記技術はデジタル化の影響を受け、新たな展開を見せている。

それでは、速記の歴史から紐解いていきましょう。

速記の歴史と起源

速記はいつから必要とされるようになったのか?

1602年から

速記の歴史は、長い年月を経て進化してきたのですね。

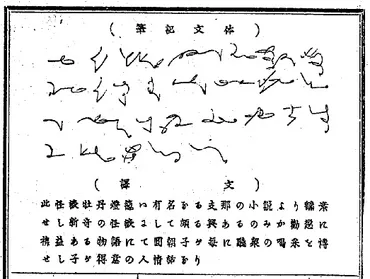

✅ 速記は、話し言葉を書き取るための簡略化された符号を用いた方法で、古代ギリシャから存在し、ローマ時代には政治演説の記録手段として用いられていました。

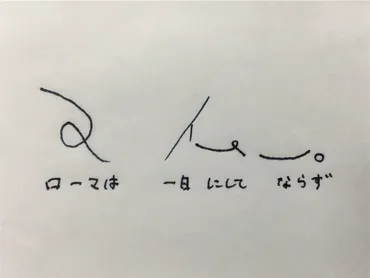

✅ 近代速記法は16世紀にイギリスで誕生し、19世紀にはピットマン式速記法が開発され、世界的に普及しました。日本では、明治時代に田鎖綱紀がピットマン式を基にした「日本傍聴記録法」を発表し、10月28日はこれを記念して速記の日とされています。

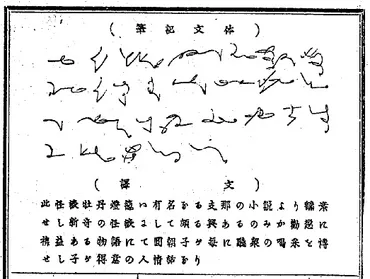

✅ 速記は口述記録、講演記録、講談記録など様々な分野で利用され、特に「怪談牡丹燈籠」の速記本は、話し言葉に近い文体で書かれたことから、言文一致運動に大きな影響を与えました。

さらに読む ⇒公益社団法人 日本速記協会出典/画像元: https://sokki.or.jp/manabu/history/速記が言文一致運動に影響を与えたというのは、興味深いですね。

速記は、話し言葉を筆記する際に必要となる重要な技術です。

日本の歴史において、速記の概念は古事記の編纂には見られず、「正確に書く」ことが重視されていました。

しかし、漢字文化圏では、漢字を簡略化する努力が続けられ、表音文字である仮名や簡体字が生まれたことは、速記の必要性と密接に関連しています。

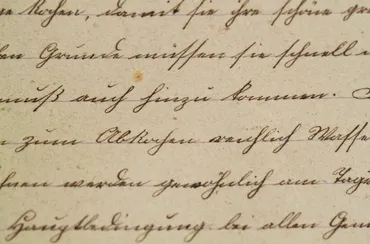

近代速記の黎明期は、イギリスのジョン・ウィリスが「速記」という用語を生み出した1602年に始まります。

その後、アイザック・ピットマンがウィリス式を改良し、より高速で学習しやすい速記法を考案しました。

一方、日本では1866年に「速記」という概念が登場し、明治維新後、田鎖綱紀が本格的な近代速記の研究を始めました。

田鎖綱紀は、1882年に「日本傍聴記録法」を公表し、日本の速記の歴史に大きな貢献をしました。

彼の研究は、個人の興味から始まりましたが、時代の要請に応えるものとして発展したと考えられます。

田鎖綱紀の「日本傍聴記録法」は、当時の社会状況を反映し、情報伝達や記録の重要性を示すものでした。

田鎖綱紀の『日本傍聴記録法』は、日本の速記史における重要な転換点ですね。

日本の速記業界の現状

日本の速記の歴史はどの年から?

1882年から

速記の仕事には、様々な種類があるんですね。

✅ 速研の11名が日本速記協会主催の速記技能検定を受検しました。

✅ 筆者は4級を受検し、結果は未発表です。

✅ 速記技能検定は年4回開催され、次回は8月末です。

さらに読む ⇒速記研究会の日常出典/画像元: https://stenodiary.hatenablog.com/entry/2016/06/05/223700速記技能検定は難易度が高いと聞きますが、実際に受けてみてどうでしたか?。

日本の速記の歴史は1882年の田鎖式から始まり、中根式、早稲田式、衆議院式、参議院式など、様々な速記方式が発展してきました。

速記の仕事は、出版社・新聞社、速記会社への勤務やフリーランスでの仕事があり、従来のリアルタイムでの速記に加え、録音データからの文字起こし(反訳)が近年増加しています。

速記を学ぶには専門学校やスクール、通信教育があり、約2年間、1500時間以上の練習が必要となります。

速記技能検定1級または2級の資格取得が一般的で、就職先は出版社、新聞社、速記会社などです。

給与は勤務先や経験によって異なりますが、平均年収は400万円程度です。

フリーランスの速記者は、文字起こしを中心に行い、1時間あたり5000円から2、3万円程度の収入を得ることが可能です。

速記の仕事は、安定していて魅力的ですね。

速記の未来と展望

速記の仕事、今も需要あるの?

はい、あります

速記技能検定は、速記能力を客観的に証明できるんですね。

公開日:2019/10/20

✅ 速記技能検定は、公益社団法人日本速記協会が実施する民間資格で、6級から1級までの6つの級があり、速記の能力を客観的に証明するものです。

✅ 速記技能検定は、速記符号の理解と反訳能力を評価し、1級では分速320字の朗読を10分間聞き取り、130分かけて正確に文字起こしを行う必要があります。

✅ 速記技能検定を取得することで、速記能力を証明できるだけでなく、メモを取る時間が短縮され、集中力や国語力も向上します。速記は、出版社、新聞社、速記事務所など、文字起こしや字幕作成など幅広い分野で活躍できます。

さらに読む ⇒ライフラボメディア出典/画像元: https://lifelabosaito.com/1487速記の未来は、デジタル技術との融合が進むのでしょうか。

近年、国会速記者や裁判所速記官の廃止など、速記業界は変化を迎え、録音データからの文字起こしが主流となっています。

しかし、機械化が進んでも操作するのは人間であり、速記の需要は今後も一定数存在すると考えられます。

また、テレビ番組の字幕制作など、新たな分野での活躍も期待されています。

速記に向いているのは、速記符号を覚え、分速280~320字のスピードで書き取りができる人、集中力があり、正確な文章を書ける人です。

速記者の勤務時間は出版社や新聞社勤務では一般的な正社員と同様で、土日祝休み、福利厚生が充実しています。

フリーランスでは在宅での文字起こしが中心で、家事や子育てとの両立も可能です。

今後の速記業界は、デジタル技術とアナログ技術を融合した新たな形へと進化していくと予想されます。

速記は、今後も重要な技術として発展していくと思います。

このように、速記は長い歴史を持ち、現在も進化を続けています。

💡 速記は古代から存在し、政治演説の記録手段として発展してきた。

💡 日本の速記は明治時代に本格化し、現代では様々な分野で活用されている。

💡 速記技術はデジタル化の影響を受け、新たな展開を見せている。