日本とユダヤ、秘められた歴史の謎 - 日ユ同祖論とは?日ユ同祖論と日本文化の謎に迫る

日本人のルーツはどこにあるのか? 渡来、民族移動、そして日ユ同祖論… 古代日本の歴史は、様々な謎とロマンに満ちている。 魏志倭人伝、DNA研究、レイライン、そして隠されたユダヤの痕跡。 さらには、ヘブライ語解読による日本文化の新たな解釈… 聖地巡礼、民謡、国歌、そして三種の神器。 日本文化の深層に迫り、その起源と謎を解き明かす、刺激的な旅に出よう。

歴史の中の日本とユダヤ

日本はなぜユダヤ人を迫害しなかった?

ナチスの要請を拒否し、日ユ同祖論も影響。

日本とユダヤの関係性を探る上で、歴史的な出来事も重要な視点となります。

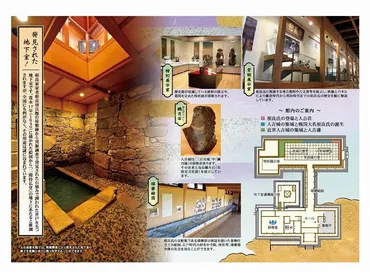

本章では、熊本県人吉市の城跡で見つかった地下遺構と、日ユ同祖論の関係、そして第二次世界大戦中の日本のユダヤ人政策について掘り下げていきます。

公開日:2022/09/20

✅ 熊本県人吉市の城跡で見つかった「謎の地下室」について、郷土史家らの間でユダヤ教の沐浴施設「ミクヴェ」ではないかという説が浮上し、シンポジウムが開催される。

✅ ユダヤ教のミクヴェであるためには、自然水の流れ込み、溜池、沐浴用プールの構造が必要であり、専門家は厳密な学術的観点からの検証を求めている。

✅ 記事では、ミクヴェの宗教的意味や機能、日ユ同祖論などの関連情報も紹介し、専門家によるシンポジウムでの議論に期待が寄せられている。

さらに読む ⇒キリスト新聞社ホームページ - 「キリスト新聞」1946年創刊。キリスト教界の最新ニュースをお届けするキリスト教メディアサイト。教会・牧師・信仰・カウンセリングについての情報満載。キリスト新聞のご購読申し込み受付中!「キリスト新聞社の本」好評発売中!出典/画像元: https://www.kirishin.com/2022/09/20/56347/第二次世界大戦中の日本のユダヤ人政策は、あまり知られていない事実ですね。

日ユ同祖論が、その背景にある可能性もあるというのは興味深いです。

日本とユダヤの関係性を探る上で、第二次世界大戦中の日本のユダヤ人政策は重要な視点を提供する。

日本はナチス・ドイツの要請を拒否し、ユダヤ人を他国の外国人と同様に扱い、迫害することはなかった。

この背景には、日ユ同祖論の影響も一因として考えられる。

また、室町時代から安土桃山時代にかけて、日本にはユダヤ系の宣教師がいたという記録もある。

熊本県人吉城跡で見つかった沐浴施設「ミクヴェ」に似た地下遺構は、隠れユダヤ人の存在を示唆する可能性を示している。

人吉城跡の地下遺構の話、初めて聞きました!隠れユダヤ人の存在とか、ミステリアスですね!日ユ同祖論とも関係があるなんて、面白い!

ヘブライ語解読と日本文化の新たな解釈

日本の文化をヘブライ語で読み解く?どんな発見が?

歌詞や起源に新たな解釈が生まれる。

日本の文化をヘブライ語の視点から解釈することで、新たな発見があるかもしれません。

「君が代」のヘブライ語解釈を通して、日本文化の奥深さに迫ります。

また、民謡や日本語のルーツについても考察します。

公開日:2025/07/09

✅ 「君が代」がヘブライ語で書かれているという説について、ヘブライ語の概要、歌詞との類似点、そして翻訳の可能性を検証しています。

✅ この説は、歌詞の発音とヘブライ語の単語の発音の一致を根拠とし、「君が代」がイスラエルの民が神に捧げる賛歌であると解釈しています。

✅ 記事は、伝統的な解釈との比較や、信憑性に対する多角的な視点、こじつけという批判など、この説を様々な角度から考察しています。

さらに読む ⇒楽律研究室出典/画像元: https://notecrux.com/kimigayo-hebrew/「君が代」がヘブライ語で書かれているという解釈は、驚きですね。

色々な視点から日本の文化を見つめ直すことができそうです。

日本の文化には、ヘブライ語解読という視点を用いることで、新たな解釈が生まれる可能性がある。

民謡「かごめかごめ」や国歌「君が代」、童謡「さくらさくら」の歌詞をヘブライ語で解読することで、その意味に深みが加えられる。

さらに、民謡の囃子詞、日本語のルーツ、平仮名・片仮名の起源、そして空海の「いろは歌」の意味を探求することで、日本の文化が持つ多層的な構造を理解できる。

「君が代」がヘブライ語って、すごいですね!色々な解釈があるんですね。なんだか、日本の文化って、奥が深いというか、面白いですね!

日本の風土と文化への探求

日本文化の根源を探る旅!日ユ同祖論とは?

日本人がユダヤ人の末裔という説

日ユ同祖論を体系化したニコラス・マクラウドの説を紹介します。

祇園祭や古代文字など、日本人とイスラエル人に共通する点を探求し、日ユ同祖論の信憑性を考察します。

そして、小谷部全一郎氏の説についても触れます。

✅ 日ユ同祖論は、日本人の祖先が古代イスラエルの失われた10支族の一つであるとする説であり、ニコラス・マクラウドによって体系化されました。

✅ マクラウドは、祇園祭の牛車や古文字、楽器など、日本人とイスラエル人の共通点を多数挙げ、日本人の祖先がイスラエルから渡来したと主張しました。

✅ マクラウドの唱えた日ユ同祖論は、韓ユ同祖論など他の説とも関連付けられ、その信憑性については様々な意見が存在します。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%97%A5%E3%83%A6%E5%90%8C%E7%A5%96%E8%AB%96日ユ同祖論は、人によって様々な解釈があるんですね。

日本の文化を多角的に理解するためには、色々な説を知っておく必要があると感じました。

日本の美しい自然と独自の文化は、その歴史的背景を理解することでさらに深みを増す。

各地の聖地を巡り、伝承や祭り、神事のルーツを探ることは、日本文化を多角的に理解するための重要な要素となる。

小谷部全一郎氏の著書『日本人のルーツはユダヤ人だ』は、日ユ同祖論を基に、日本人がイスラエルの十二支族の一つであるガド族ゼポンの末裔であり、ユダヤ人との深い繋がりがあるという説を展開している。

この探求は、日本の古代史の謎に迫り、日本文化の根源を探る旅となるだろう。

日ユ同祖論、色々な説があるんですね!祇園祭とか、色々なものが関係してて、面白いですね!なんか、ロマンがありますね!

本日は、日ユ同祖論を通して、日本の歴史、文化の奥深さに触れることができました。

多角的な視点を持つことの大切さを改めて感じました。

💡 古代日本の民族移動と、関連する歴史的資料の重要性。

💡 日ユ同祖論の概要と、文化的な類似性に基づく考察。

💡 歴史、文化における日本とユダヤの関係性の深層。