三毛別羆事件とは?日本史上最悪の獣害事件の真相に迫る!北海道三毛別で起きた、ヒグマによる凄惨な事件

1915年、北海道三毛別で起きた日本史上最悪の獣害事件「三毛別羆事件」。開拓地の農家を襲ったヒグマは、7人もの命を奪い、凄惨な状況を生み出した。冬眠期にも関わらず食料を求めて現れたヒグマの猛威。作家・吉村昭の小説「羆嵐」で知られ、獣害対策の重要性を訴える。現在も続くクマの出没と人身被害。事件の復元地は、当時の恐怖と開拓者の苦労を伝え、人間と自然の共存を問いかける。

絶望と決意:対ヒグマ作戦の展開

熊狩り、最後の結末は?ヒグマは一体どうなった?

マタギによって射殺され、事件は終結。

恐怖は頂点に達し、ついにヒグマ討伐作戦が開始されます。

この章では、英雄マタギの活躍と事件の終結までを見ていきます。

公開日:2019/08/05

✅ 北海道の開拓村を恐怖に陥れていた巨大ヒグマを、伝説のマタギ山本兵吉が単身で射止めた。

✅ 山本は優れた技術と経験でヒグマの急所を正確に射抜き、村人を救ったが、謝礼を拒否し、激しい性格を見せた。

✅ 英雄となった山本はその後も猟を続け、長生きした。彼の卓越した技術と誇りは、「伝説のマタギ」と呼ばれる所以となった。

さらに読む ⇒スッポコ谷の楊貴妃出典/画像元: https://dekochanya.hatenablog.com/entry/2019/08/05/120842伝説のマタギ、山本平吉の登場は、希望の光のように感じますね。

冷静な判断と確かな技術でヒグマを射止めた姿は、まさに英雄です。

この連続した襲撃を受け、12月12日には北海道庁に一報が届き、熊狩り本部が結成されました。

遺体を囮にするという苦肉の策も講じられる中、13日には討伐隊による発砲が行われました。

翌日、ヒグマの血痕と足跡が発見され、ついにマタギの山本平吉によってヒグマは射殺され、事件は終結へと向かいました。

事件後、専門家は、ヒグマが捕獲した獲物に対して強い執着心を持つこと、遺体にササを被せる行動が「自分の食べ物」という印であることなどから、クマが遺体を取り戻そうとしたと分析しています。

マタギの技術と経験が、この事件を終結に導いたのですね。 討伐後の分析から、ヒグマの習性も理解できます。素晴らしい。

獣害の背景:開拓とヒグマ

三毛別羆事件、なぜこんなに恐ろしい事件だったの?

ヒグマの凶暴性と食料不足が原因。

事件の背景には、開拓時代の厳しい現実がありました。

この章では、三毛別羆事件が起きた背景や、事件が現代に与える影響について考察します。

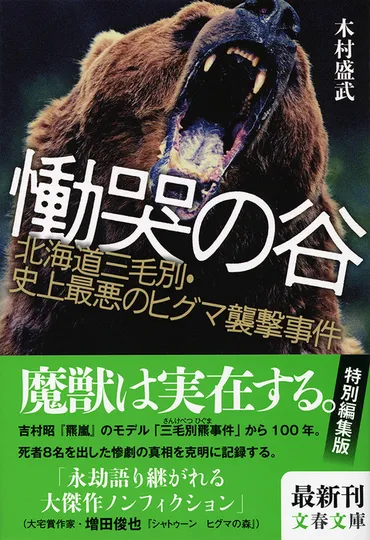

✅ 本書は、北海道開拓時代に実際に起きた三毛別ヒグマ事件を詳細に記録したノンフィクションであり、一頭のヒグマが七人を食い殺し、三人に重傷を負わせた凄惨な事件を描いている。

✅ 筆者は、この事件をモチーフにした小説を執筆しており、事件をきっかけに北海道大学のヒグマ研究グループに憧れ、入学した経緯を綴っている。また、当時の研究グループのメンバーの近況にも触れている。

✅ 筆者は、事件が自身の作家活動や進路に大きな影響を与えたことを語り、ヒグマ研究に携わる人々の現在を紹介することで、事件への関心の深さを表現している。

さらに読む ⇒本の話 ~読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア~出典/画像元: https://books.bunshun.jp/articles/-/1880開拓時代のヒグマとの関係性や、現代の状況の変化など、多角的に事件を捉えていますね。

クマの出没が増加している現状も、非常に気になります。

三毛別羆事件は、明治から大正にかけての開拓時代に多発したヒグマによる人身被害の中でも、特に深刻な事件でした。

ヒグマは、元々アイヌの人々にとって山の神として崇められていましたが、近代に入り開拓が進むにつれて、人を襲う「ウェンカムイ」として恐れられるようになりました。

事件当時、通常は冬眠する時期にも関わらず、食料を求めて徘徊していたヒグマの存在は、その凶暴性を際立たせています。

近年、林業やドングリの不作、気候変動など複数の要因が影響し、クマの出没が増加しています。

2023年には198件の人身被害、219人の被害者、6人の死亡者が出ており、2024年も被害が続いています。

開拓とヒグマの関係性、そして現代の状況まで、深く掘り下げていますね。 現代もクマの被害が続いているという事実に、改めて考えさせられます。

記憶と教訓:事件のその後

三毛別羆事件!復元地で何が学べる?

恐怖と開拓者の苦労を体験できる。

事件の教訓を活かし、私たちは何ができるのでしょうか。

この章では、事件の復元地や、事件を後世に伝える取り組みについてご紹介します。

✅ 1987年にバス転換で整備された古丹別バスターミナルから、三毛別羆事件復元地を目指す「ベアーロード」を紹介。道中には「三渓神社」や「射止橋」などの史跡がある。

✅ 復元地は人家から離れた場所にあり、事件の概要を示す案内図や、犠牲者の名前が刻まれた碑、開拓小屋とヒグマの像などが設置されている。

✅ 復元地は例年5月上旬から10月末まで開園し、2024年は閉鎖済み。訪問時は、ヒグマ出没の可能性に注意し、音が出るものを携帯するなど対策が必要。

さらに読む ⇒GIGAZINE(ギガジン)出典/画像元: https://gigazine.net/news/20241104-sankebetsu-bear-incident/事件の復元地を観光地として整備し、事件の記憶を後世に伝えているのは素晴らしいですね。

自然との共存について、深く考えさせられます。

三毛別羆事件は、作家・吉村昭のドキュメンタリー小説「羆嵐」によって広く知られることとなり、獣害対策の重要性を示唆しています。

事件の復元地は、苫前町に観光地として整備され、事件現場近くに被害家屋とクマの模型を展示しています。

訪問者は、当時の恐怖や開拓者の苦労を間接的に感じることができ、「スリルを感じる隠れた人気の観光スポット」として、年間5000人以上の観光客が訪れています。

春の桜の開花とともに山菜採りなどをする人が増える中、熊の人身被害のリスクも高まります。

この事件は、人間と自然との共存について、今もなお私達に問いかけ続けています。

事件の復元地を訪れてみたいですね。当時の人々の苦労を追体験し、自然との共存について考える良い機会になりそうです。

三毛別羆事件は、凄惨な事件でしたが、その教訓は現代にも通じます。

自然との共存について、私達は真剣に考える必要があると感じました。

💡 1915年に発生した三毛別羆事件は、日本史上最悪の獣害事件として知られています。

💡 事件の背景には、開拓と自然との対立、そしてヒグマの生態がありました。

💡 事件は教訓となり、現代の獣害対策や自然との共存について考えるきっかけを与えてくれます。