北条高時、鎌倉幕府の滅亡、怪異?北条高時の生涯とは!!?

鎌倉幕府滅亡の引き金となった北条高時。暗愚な君主として描かれる彼の生涯と、奇異な怪異の真相に迫る!

💡 北条高時の生涯と、鎌倉幕府滅亡の過程について解説します。

💡 北条高時を取り巻く怪異と、その解釈について紹介します。

💡 歴史資料に基づいた詳細な解説と、専門家の見解を紹介します。

それでは、鎌倉幕府最後の執権、北条高時について詳しく見ていきましょう。

鎌倉幕府最後の執権、北条高時

北条高時はどんな人物だった?

鎌倉幕府滅亡の引き金となった執権

北条高時、鎌倉幕府の最後の執権ですね。

大変興味深い人物です。

公開日:2023/05/03

✅ 東勝寺は、鎌倉幕府第2代執権・北条義時の子である北条泰時が創建した、北条得宗家の菩提寺です。1333年の東勝寺合戦で、北条一門は滅亡し、第14代執権・北条高時をはじめとした北条一族は東勝寺で自害しました。

✅ 東勝寺は1333年の東勝寺合戦で焼失し、その後も何度か復興と廃絶を繰り返し、最終的には1573年頃に廃寺になりました。しかし、発掘調査により北条氏ゆかりの地であることが証明され、1998年には国の史跡に指定されました。

✅ 東勝寺跡のすぐ横には、祇園山ハイキングコースの登山口があり、このコースを歩くと大町の八雲神社境内に到着します。東勝寺跡周辺には、北条高時の腹切りやぐらなど、鎌倉幕府滅亡の史跡が残されており、歴史ファンにとって見どころ満載です。

さらに読む ⇒三浦半島日和 横須賀・三浦・葉山・逗子・鎌倉を深く知るためのガイドブック出典/画像元: https://miurahantou.jp/toshoji/鎌倉幕府滅亡の史跡が残されているんですね。

歴史を感じますね。

北条高時は、鎌倉幕府第14代執権、北条得宗家嫡流9代当主。

1303年に生まれ、祖父は時宗、父は貞時。

幼少期から才能を感じさせた一方で、後世には「頗る亡気(うつけ)の躰にて、将軍家の執権も叶い難かりけり」と評されるなど、その行動はしばしば批判的視点を向けられました。

1311年、14歳で得宗家を継ぎ、1315年には執権に就任。

その後は、後醍醐天皇との対立が深まり、正中の変、元弘の変、建武の乱など、鎌倉幕府滅亡に繋がる大きな変革期を経験しました。

高時は、政治手腕では父貞時や祖父時宗に劣るとされ、幕府の権威失墜、各地での反乱、そして最終的には足利尊氏による鎌倉幕府滅亡へと至る重要な役割を担いました。

1333年、鎌倉が足利軍に攻め落とされると、東勝寺で一族と共に自刃し、31歳の生涯を終えました。

北条高時については、色々な逸話がありますよね。特に、その行動については賛否両論あります。

将軍への敬意の欠如と幕府の衰退

高時はなぜ将軍から偏諱を受けなかったのか?

幕府の権威維持のため

北条高時は、政治手腕では父や祖父に劣るとされていますが、なぜそうなのでしょうか?。

公開日:2023/07/30

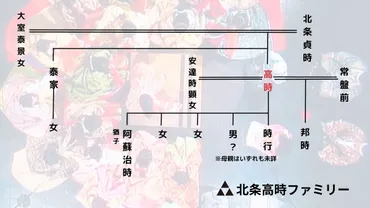

✅ この記事は、北条高時とその家族について解説しています。

✅ 特に、高時が暗愚で色狂いだったという通説に対して、史実と異なる点を指摘し、高時の正室や側室、子供たちについて詳細な説明をしています。

✅ さらに、鎌倉幕府滅亡の責任がすべて高時にあるわけではないこと、高時は生来病弱で政務に十分に取り組めなかったことなどを説明しています。

さらに読む ⇒北条高時.com出典/画像元: https://hojo-shikken.com/entry/takatokifamily北条高時の時代には、幕府の権威が失墜していたんですね。

高時は、父・貞時同様、将軍から偏諱を受けていませんでした。

これは、将軍=皇族への敬意を示す行為であり、幕府の権威や体面を維持する上で重要な意味を持っていたと考えられます。

しかし、高時の時代には、幕府の記録が乱れ、将軍への敬意が欠如していたことがうかがえます。

これは、長期にわたる北条氏の専制政治によって、幕府が慢心し、油断していたことの表れかもしれません。

高時の時代には、将軍に対する敬意を示すような行動が見られず、結果として、幕府の権威が失墜し、滅亡へとつながったと考えられます。

将軍への敬意が欠如していたことが、鎌倉幕府滅亡の一因になったんですね。

高時と怪異

高時の宴席で起きた怪奇現象は何を予兆していたのか?

楠木正成の挙兵

北条高時と怪異、興味深いですね。

✅ 北条高時は、鎌倉時代後期の執権であり、闘犬や田楽に熱中するなど、暗愚な当主として描かれてきました。

✅ 高時の宴席で、田楽の舞人の代わりに「異類異形の怪物」が現れたという怪異が起こり、侍女が安達時顕に報告しました。

✅ 儒学者・藤原仲範は、この怪異を「天王寺の妖霊星」の出現と結びつけ、天下の動乱と国家の敗亡を予兆するものと解釈しました。

さらに読む ⇒よろず〜ニュース出典/画像元: https://yorozoonews.jp/article/15272999高時の宴席で怪物が現れたという逸話、興味深いです。

鎌倉時代後期の執権・北条高時は、軍記物語『太平記』で暗愚な当主として描かれており、闘犬や田楽に耽溺していたとされています。

ある夜、高時の宴席で田楽の舞人が「天王寺の妖霊星を見ばや」と歌った際、侍女が障子の破れ目から覗くと、舞人の姿はなく、鳶のような者や山伏のような「怪物」が現れたという逸話があります。

この変事を聞いた安達時顕が駆けつけると、怪物は姿を消しており、畳には鳥獣の足跡が残されていました。

高時は酔い潰れており、何も覚えていませんでした。

この逸話を聞いた儒学者・藤原仲範は、怪物が現れたことは天下の乱れの兆候であり、天王寺での楠木正成の挙兵を予兆していたと解釈しました。

この怪異は、高時の治世の不安定さを象徴しているのかもしれませんね。

怪異と解釈

北条高時の「天王寺の妖霊星」の歌は、何を予兆していたのか?

楠木正成の挙兵

この逸話は、創作の可能性が高いんですね。

公開日:2020/05/25

✅ 足利高氏は藤夜叉との再会を望むが、藤夜叉は゛石゛と共に鎌倉を去り、伊賀へと向かう。

✅ 藤夜叉が伊賀へ向かったことを知った足利貞氏は、右馬介に伊賀へ行き、藤夜叉と楠木党の動向を探るよう命じる。

✅ 高氏は藤夜叉との約束を破り、赤橋登子との婚儀を行う。

さらに読む ⇒Their Finest Hour -歴史・ミリタリー・ウォーゲーム/歴史ゲーム -出典/画像元: https://yuishika.hatenablog.com/entry/2020/05/25/171438鎌倉幕府の滅亡を予兆していたと解釈されたんですね。

この逸話は創作の可能性が高いですが、高時の無能さを示唆するエピソードとして、後世に語り継がれています。

鎌倉幕府第14代執権・北条高時は、暗愚な当主として描かれることが多いですが、そのエピソードの一つに、田楽の宴で「天王寺の妖霊星」を歌い、異形の怪物が現れたという怪異があります。

これは『太平記』に記された話で、後付けの創作の可能性が高いです。

しかし、儒学者・藤原仲範は、この怪異を天下の乱れの兆し、天王寺での楠木正成の挙兵を予兆とするものと解釈しました。

この逸話は、高時の暗愚さを示唆するエピソードとして、後世に語り継がれているんですね。

歴史における解釈

高時の治世はどんな特徴を持っていた?

不安定だった

この逸話は、高時の治世だけでなく、当時の社会風潮も反映しているんですね。

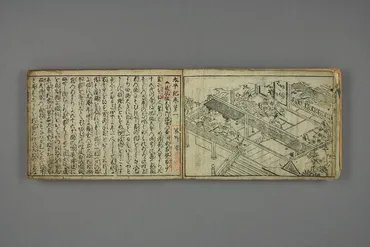

✅ 「太平記」は、室町時代に成立した日本の古典文学作品であり、南北朝時代を舞台に、後醍醐天皇の即位から足利義詮の死去までを描いた軍記物語です。

✅ 作者と成立時期は不明ですが、14世紀中ごろまでに円観や玄慧などの知識人によって編纂され、足利義満や細川頼之も修訂に関わっていた可能性があります。

✅ 「太平記」は南朝側から書かれたと推測され、当時の社会風潮である「ばさら」や下剋上に対する批判も含まれています。構成は全40巻で、後醍醐天皇の即位から鎌倉幕府の滅亡、建武の新政の失敗と南北朝分裂、南朝方の怨霊による足利幕府内部の混乱という3部構成になっています。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98「太平記」は、当時の社会状況を反映した作品ですね。

この逸話は、高時の治世の不安定さと、後世の人々がそれをどのように解釈したかの興味深い例と言えるでしょう。

「太平記」は、鎌倉幕府滅亡の過程を描いた作品なんですね。

北条高時の生涯と、鎌倉幕府滅亡の過程、そして怪異について解説しました。

💡 北条高時は、鎌倉幕府の最後の執権であり、政治手腕よりも、その行動や怪異で知られています。

💡 高時の時代には、幕府の権威が失墜し、各地での反乱が相次ぎました。

💡 高時を取り巻く怪異は、歴史資料に基づく解釈と創作が入り混じっており、当時の社会状況を反映していると考えられます。