東京大学 赤門:創建から現在、そして未来へ (歴史的建造物、耐震、改修工事?)東大のシンボル、赤門の歴史と未来

江戸の記憶を今に伝える東大の赤門。将軍家の息女を迎えるために建てられた唯一現存する門は、200年の時を超え、震災や戦争を乗り越えてきました。創建200年に向けた修復プロジェクトが始動。耐震性を高め、文化財としての価値を守りながら、未来へと繋ぐ。歴史と未来が交差する、東大の新たなシンボルにご期待ください。

改修工事への道:文化財としての価値と安全性の両立

赤門改修、安全性と価値を守る秘策は?

ワイヤー補強と、藤田教授の専門知識!

2027年の創立150周年記念事業として、赤門の耐震補修と周辺エリアの整備が行われます。

補強・補修を経て再び開門できるように、現在、様々な準備が進められています。

公開日:2024/11/12

✅ 東京大学は、2027年の創立150周年記念事業として、国の重要文化財である赤門の耐震補修と周辺エリアの整備を実施する。

✅ 赤門は1827年に建造され、老朽化により2021年2月から閉鎖されているため、補強・補修を経て再び開門できるようにする。周辺には、トイレや守衛所の整備、遺構の保存・展示、UTCCの改修などを行う。

✅ 事業資金の一部に充てる寄付金の受付を2027年3月末まで行い、8月には耐震改修の基本設計業務を委託し、2025年3月14日を履行期限としている。

さらに読む ⇒建設通信新聞Digital出典/画像元: https://www.kensetsunews.com/web-kan/1018069赤門の改修工事は、文化財としての価値を損なうことなく、安全性を確保するという難しい課題に挑戦しているのですね。

藤田教授をはじめとする専門家の知見が活かされることに期待します。

赤門の改修は、文化財としての価値を損なうことなく、安全性を確保するための難しい課題を伴います。

赤門耐震対策委員会は、文化庁との連携のもと、複数の改修案を検討し、最も費用対効果の高い、貫をワイヤーで引っ張って補強する方法を推奨しています。

藤田教授は、歴史的木造建築の耐震性を専門とし、自身の研究と経験を活かして、建築の安全性と文化財としての価値を両立させる方法を探求しています。

改修工事は2026年度から本格的に開始される予定で、丁寧な調査と職人不足の問題も考慮されています。

2027年の創立150周年記念事業として改修工事が行われるのですね。歴史的な建造物を未来に残すために、最善を尽くすという姿勢に感銘を受けました。

赤門の記憶:時代を超えて愛される存在

東大赤門、150年!歴史を物語る象徴とは?

人々の思いを乗せ、時代を超えて愛される存在。

東京大学のシンボルである赤門は、耐震性能の低さにより通行禁止となり閉鎖されています。

地域の人々に長年親しまれてきた赤門の歴史を振り返り、未来への継承について考えます。

✅ 東京大学のシンボルである赤門が、耐震性能の低さにより通行禁止となり閉鎖されている。

✅ 赤門は1827年に建てられた歴史的建造物であり、周辺には「赤門」を冠した店が多く、地域の人々に親しまれている。

✅ 今後は専門的な診断を行い、安全が確認されるまで閉鎖が継続される予定である。

さらに読む ⇒TOKYO MX+(プラス)出典/画像元: https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202102231005/detail/赤門は、東京大学の歴史を語る上で欠かせない存在ですね。

時代を超えて愛され続ける赤門の存在は、地域の人々にとっても特別なものだと思います。

東京大学は、150周年記念事業の一環として、赤門の歴史と周辺環境について考える特別セミナーを開催しました。

セミナーでは、赤門の歴史的変遷や、様々な出来事と人々の思いを受け止め、本郷の象徴として存在し続けてきたその軌跡が語られました。

赤門は、明治時代には東京大学の正門として機能し、関東大震災や太平洋戦争の空襲といった数々の危機を乗り越え、戦後には重要文化財に指定されました。

赤門は、時代を超えて人々に愛され、東京大学の歴史を語る上で重要な存在となっています。

赤門の歴史、とても興味深かったです。特に、関東大震災や空襲を乗り越えたという事実に、赤門の強さを感じました。

未来への架け橋:ひらけ!赤門プロジェクト

東大が目指す「ひらけ!赤門プロジェクト」の最終目標は?

世界の誰もが来たくなるキャンパスの実現

東京大学では、2027年の創建200年を記念した「ひらけ!赤門プロジェクト」が始動しています。

赤門を単なる歴史的建造物としてだけでなく、未来への架け橋とするプロジェクトです。

公開日:2023/09/29

✅ 藤田香織氏は、木造建築の構造性能を明らかにする研究を行っており、特に組物と呼ばれるつなぎ目の隙間が地震の揺れをどのように受け流すのかを実験を通して検証している。

✅ 兵庫県南部地震をきっかけに古い木造建築の耐震補強の研究にも取り組み、基礎的な知見の不足を痛感し、現在は古民家再生にも貢献する研究成果が社会に求められている。

✅ 建築学は幅広い分野をカバーし、文系・理系問わず興味を持つ学生が活躍できる。藤田氏自身も建築という軸を持つことで歴史に対する見方が変わり、研究に活かしている。進路選択に迷う学生へ、一つの軸を決め、変化を恐れず「いま自分が好きなこと」を大切にするようアドバイスしている。

さらに読む ⇒高校生・受験生が東京大学をもっと知るためのサイト出典/画像元: https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/52/「ひらけ!赤門プロジェクト」は、赤門の未来を切り開く、素晴らしい取り組みですね。

歴史と未来が交差する場を創出し、東大の新たな150年を切り開く姿を応援しています。

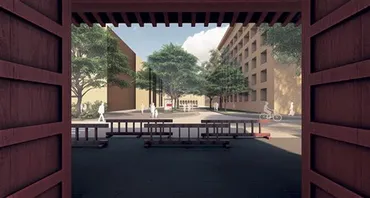

東京大学は、2027年の創建200年を記念し、赤門の修復・復元と周辺環境の整備を目指す「ひらけ!赤門プロジェクト」を始動させました。

このプロジェクトは、赤門を単なる歴史的建造物としてだけでなく、生きている文化財として活用し、東大の新たな150年を切り開く象徴として位置づけています。

プロジェクトでは、誰もが訪れたくなるキャンパスの入口、多様な人々が集うスペースを創出し、「世界の誰もが来たくなるキャンパス」の入口を目指しています。

東大は、歴史と未来が交差する場を生み出すための支援を呼びかけており、早期の開門を目指して、外観を大きく損なわないよう設計を工夫し、耐震補強工事を来年度以降に開始する方針です。

藤田香織教授は「未来永劫残せるように丁寧に修理を進めたい」と語っています。

「ひらけ!赤門プロジェクト」、とても素晴らしいですね!赤門が未来へどのように繋がっていくのか、とても楽しみです。

本日は、東京大学の赤門について、その歴史、現状、そして未来についてご紹介しました。

時代を超えて愛される赤門の今後にも注目していきましょう。

💡 赤門は、江戸時代に建てられた歴史的建造物であり、東京大学のシンボルとして長きにわたり親しまれてきました。

💡 耐震性の問題から現在閉鎖中ですが、改修工事を通して、その姿を未来に残すための取り組みが進められています。

💡 2027年の創建200年を記念した「ひらけ!赤門プロジェクト」を通して、赤門は新たな歴史を刻んでいくでしょう。