伊達政宗はどんな人物だった?戦国時代を生き抜いた英傑とは!!?

戦国時代を生き抜いた稀代の英傑、伊達政宗。外交戦略、軍事、そして経済手腕で仙台藩を築き、東北を統一した彼の物語。複雑な人間関係、歴史に残る戦いを紐解き、現代社会に示唆を与える戦略を学ぶ!

💡 伊達政宗は、戦国時代から江戸時代にかけて活躍した仙台藩の初代藩主です。

💡 彼は、卓越した戦略と外交手腕で、戦国時代の混乱期を生き抜き、東北地方の勢力図を大きく変えました。

💡 また、内政にも力を入れて、仙台藩の繁栄に大きく貢献しました。

それでは、伊達政宗の生涯について詳しく見ていきましょう。

外交戦略と複雑な人間関係

伊達政宗はどのように秀吉と家康という強大な勢力と関係を築いたのか?

巧みな外交と戦略で勢力を拡大

伊達政宗の外交戦略は、まさに戦国時代のサバイバル術ですね。

✅ 記事の内容はSVG画像のパスデータです。

✅ このパスデータはロゴのような複雑な図形を描画するために使用されます。

✅ 具体的には、パスデータは図形の線分、曲線、および塗りつぶしを定義し、画像の形状を正確に表現します。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/986536政宗は、まさに時代の変化に柔軟に対応した人物だったんですね。

伊達政宗は、戦国時代における仙台藩の初代藩主として知られ、戦略的な外交政策と独特な戦略で知られる人物です。

彼は、同盟関係を巧みに構築し、敵対関係にある徳川家康や豊臣秀吉との関係をうまく調整することで、自身の勢力を拡大しました。

伊達政宗は、豊臣秀吉と徳川家康との複雑な関係の中で、野心を持ちながらも直接対立を避ける戦略を取っていました。

秀吉からは疑惑を持たれながらも、その能力と胆識を認められていました。

政宗は、秀吉の命令を無視して領地を拡大し、小田原征伐にも遅参するなど、反抗的な態度を見せながらも、秀吉は彼を許し、親子のような関係を築きました。

徳川家康との関係は、政宗の野心と家康の警戒が複雑に絡み合っていました。

家康は、政宗の力を削ぐ政策を採りながらも、その能力を高く評価していました。

政宗は大阪の陣の後、軍事行動を控え、内政に専念し、領国の発展に尽力しました。

家康は晩年には、政宗の忠誠心と政治力を信頼し、後事を託していたと言われています。

政宗は、徳川家光とも深く関わり、家光が将軍になった際には、後見人を務めました。

家光は、政宗を尊敬し、「伊達の叔父殿」「北の叔父御」と呼んで慕っていたそうです。

このように、伊達政宗は、豊臣秀吉と徳川家康という日本の歴史を大きく動かした2人の人物と複雑な関係を築きながらも、独自の戦略で生き抜き、徳川体制の基盤を築くことに貢献しました。

彼は、常に時代の流れを見据え、柔軟に対応することで、戦国時代という激動の時代を生き抜いた稀代の英傑と言えるでしょう。

なるほど、政宗は豊臣秀吉と徳川家康という、当時の権力者たちとの関係を巧みに築き、生き延びたわけですね。

国際貿易と地域発展

伊達政宗はどんな政策で仙台発展に貢献した?

城下町整備、産業振興など

伊達政宗は、城下町の開発にも力を入れていたんですね。

✅ 伊達政宗は、仙台城下町を軍事都市としてではなく、都市機能を重視した街づくりをした。

✅ 城下町を防御するための典型的な要素である複雑な街路や寺町、総構えなどは、仙台城下町にはほとんど見られない。

✅ 政宗の都市計画は、軍事的な要素よりも生活の利便性や都市としての発展を重視しており、その考え方は現代においても通用する先進的なものであった。

さらに読む ⇒Kappo(仙台闊歩)出典/画像元: https://kappo.machico.mu/articles/1749都市機能を重視した街づくり、さすが政宗ですね。

伊達政宗は、国際貿易の促進にも積極的に取り組み、スペインへの使節団派遣などを通じて日本の技術や文化を海外に紹介しようとしました。

政宗は、戦争だけでなく、その後の政策にも力を注ぎ、自領地の安定と発展を重視した政策を展開しました。

仙台城の建設や城下町の整備、農業や産業の振興などを通じて、仙台は東北地方の中心都市へと成長しました。

伊達政宗の戦略や政策は、現代にも多くの教訓を与えてくれます。

柔軟な外交政策や開かれた国際視野は、今日の国際社会においても重要な要素であり、地域経済の発展に対する彼の取り組みは、現代の地方創生の取り組みに通じるものがあります。

彼の戦略は、状況に応じて柔軟に対応すること、国際貿易の重要性、そして地域経済の発展の重要性を示しており、現代の企業や国家も彼の手法から学ぶべき多くの教訓が存在します。

伊達政宗は、ただ戦いを得意とするだけでなく、経済的な発展も重視していたんですね。

戦国時代の戦場を駆け抜ける

伊達政宗はどんな戦いを勝ち抜いたの?

数々の激戦を制した

人取橋の戦い、伊達政宗の戦術が光る戦いだったんですね。

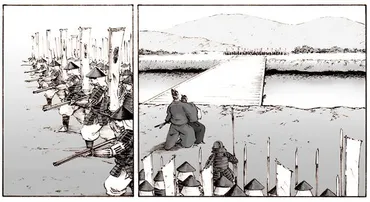

✅ 伊達輝宗の弔い合戦を発端に、伊達政宗と反伊達連合軍との間で発生した人取橋の戦いは、蘆名家の内乱によって常陸国・佐竹義重が連合軍の指揮を執るに至ったことから、伊達政宗と佐竹義重の戦いが中心となった。

✅ 反伊達連合軍は、佐竹氏、蘆名家、相馬氏、石川氏、結城氏など、複数の勢力が参加しており、総勢3万と言われている。一方、伊達政宗は7,500の兵を率いて、反伊達連合軍と対峙した。

✅ 戦いの経過は、伊達政宗が巧みな布陣と戦術を用いて、反伊達連合軍を迎え撃ち、最終的には伊達軍の勝利に終わった。特に、人取橋での伊達政宗の活躍は、歴史に名を残す戦功として語り継がれている。

さらに読む ⇒関ヶ原観光実用マップ出典/画像元: https://sekigaharamap.com/hitotori/伊達政宗は、多勢に囲まれながらも、冷静に戦況を判断して勝利を収めたんですね。

伊達政宗は、戦国時代に独自の戦術と戦略で名を馳せた名将です。

彼の代表的な戦いとして、人取橋の戦い、摺上原の戦い、葛西大崎一揆、関ヶ原の戦い、そして大坂の陣が挙げられます。

人取橋の戦いでは、伊達政宗は多勢に囲まれながらも巧みな撤退戦を展開し、摺上原の戦いでは芦名氏を打ち破り、南奥州の覇権を確立しました。

葛西大崎一揆では、伊達政宗は鎮圧に関与し、関ヶ原の戦いでは東軍に属し、勝利に貢献しました。

大坂の陣でも徳川家康と共に豊臣家を滅ぼすことに貢献しました。

これらの戦いは、伊達政宗の卓越した戦術と戦略、そして政治手腕を示しており、彼が戦国時代を駆け抜けた名将であったことを物語っています。

彼の戦いは日本の歴史に大きな影響を与え、東北地方の勢力図を大きく変えました。

伊達政宗の戦いは、単なる武力衝突ではなく、戦国時代の政治、経済、社会構造に深く関わるものであり、その戦術と戦略は現代においても学ぶべき点が多く存在します。

人取橋の戦い、伊達政宗はこの戦いを制することで、東北地方での勢力を拡大したんですね。

現代社会への影響

伊達政宗はどんな戦略で勢力を拡大した?

同盟と外交戦略

伊達政宗は、戦国時代だけでなく、江戸時代でも重要な役割を果たしたんですね。

✅ 伊達政宗は、戦国時代晩年に生まれ、幼い頃から野望にあふれていました。彼は、父から家督を継いで東北地方の有力大名となり、豊臣秀吉に臣従しました。その後、徳川家康が天下統一を果たし、太平世となった江戸時代では、政宗は内政に力を注ぎました。

✅ 政宗は、仙台藩の開発において、度重なる天災に直面し、リスク分散の重要性に気づきました。彼は、気候の影響を受けにくい鉱山開発、養蚕、砂鉄、和紙、たばこの生産など、多岐にわたる産業を興し、藩の復興を図りました。さらに、江戸の人口増加を見据え、石巻港に米を集積する物流整備を行い、江戸へ米を供給することで経済的な基盤を固めました。

✅ 政宗は、優れた経営者として藩を発展させる一方、徳川家との良好な関係を維持するために政治家としての側面も持ち合わせていました。彼は、江戸城の堀造営などに積極的に協力し、歴代の将軍から信頼を得ました。政宗は、時代に合わせて戦略を転換し、戦国時代から江戸時代への大きな変化を乗り越え、太平の世のリーダーとしての地位を確立しました。

さらに読む ⇒法人のお客さま|NTT東日本出典/画像元: https://business.ntt-east.co.jp/bizdrive/column/dr00002-088.html伊達政宗は、リスク分散や物流整備など、現代でも通用する経営手腕を持っていたんですね。

伊達政宗は、戦国時代における仙台藩の初代藩主として知られ、戦略的な外交政策と独特な戦略で知られる人物です。

彼は、同盟関係を巧みに構築し、敵対関係にある徳川家康や豊臣秀吉との関係をうまく調整することで、自身の勢力を拡大しました。

伊達政宗は、国際貿易の促進にも積極的に取り組み、スペインへの使節団派遣などを通じて日本の技術や文化を海外に紹介しようとしました。

政宗は、戦争だけでなく、その後の政策にも力を注ぎ、自領地の安定と発展を重視した政策を展開しました。

仙台城の建設や城下町の整備、農業や産業の振興などを通じて、仙台は東北地方の中心都市へと成長しました。

伊達政宗の戦略や政策は、現代にも多くの教訓を与えてくれます。

柔軟な外交政策や開かれた国際視野は、今日の国際社会においても重要な要素であり、地域経済の発展に対する彼の取り組みは、現代の地方創生の取り組みに通じるものがあります。

彼の戦略は、状況に応じて柔軟に対応すること、国際貿易の重要性、そして地域経済の発展の重要性を示しており、現代の企業や国家も彼の手法から学ぶべき多くの教訓が存在します。

政宗は、時代に合わせて戦略を転換し、戦国時代から江戸時代への大きな変化を乗り越え、太平の世のリーダーとしての地位を確立したんですね。

戦国時代における伊達政宗の戦歴

伊達政宗を語る上で欠かせない代表的な戦いは?

人取橋、摺上原、葛西大崎一揆など

伊達政宗は、戦国時代を生き抜いた名将ですが、一方で残酷な一面もあったんですね。

公開日:2024/11/16

✅ 伊達政宗は小手森城攻めで無差別殺戮を行い、周囲の大名を敵に回した。

✅ 政宗の父・伊達輝宗が畠山義継に拉致され、逃亡中の義継によって殺害されたことで、伊達家と畠山家、そして周辺の大名との対立が激化。

✅ 伊達家と連合軍の対立は、人取橋の戦いに発展し、兵力差で劣勢に立たされた伊達軍は敗北を喫した。

さらに読む ⇒ BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)出典/画像元: https://bushoojapan.com/bushoo/date/2024/11/16/35006伊達政宗の残虐行為は、戦国時代という混乱の中で、生き残るための手段だったのかもしれませんね。

伊達政宗は、戦国時代に独自の戦術と戦略で名を馳せた名将です。

彼の代表的な戦いとして、人取橋の戦い、摺上原の戦い、葛西大崎一揆、関ヶ原の戦い、そして大坂の陣が挙げられます。

人取橋の戦いでは、伊達政宗は多勢に囲まれながらも巧みな撤退戦を展開し、摺上原の戦いでは芦名氏を打ち破り、南奥州の覇権を確立しました。

葛西大崎一揆では、伊達政宗は鎮圧に関与し、関ヶ原の戦いでは東軍に属し、勝利に貢献しました。

大坂の陣でも徳川家康と共に豊臣家を滅ぼすことに貢献しました。

これらの戦いは、伊達政宗の卓越した戦術と戦略、そして政治手腕を示しており、彼が戦国時代を駆け抜けた名将であったことを物語っています。

彼の戦いは日本の歴史に大きな影響を与え、東北地方の勢力図を大きく変えました。

伊達政宗の戦いは、単なる武力衝突ではなく、戦国時代の政治、経済、社会構造に深く関わるものであり、その戦術と戦略は現代においても学ぶべき点が多く存在します。

伊達政宗は、戦国時代を生き抜くために、厳しい決断を迫られたんですね。

伊達政宗は、戦国時代を生き抜いただけでなく、江戸時代でも大きな影響力を持つ人物でした。

彼の戦略や政策は、現代社会においても学ぶべき点が多くあります。

💡 伊達政宗は、戦国時代を生き抜き、仙台藩を築き上げた名将です。

💡 彼は、戦略的な外交政策だけでなく、国際貿易や地域開発にも力を注ぎました。

💡 彼の戦略や政策は、現代においても学ぶべき点が多くあります。