ヒグマとの共存は可能?北海道のヒグマ問題と対策、そして未来への展望とは?三毛別ヒグマ事件から学ぶ、ヒグマとの向き合い方

北海道で増加するヒグマとの共存への課題。人身事故や農作物被害、人々の不安を解消するため、森町や知床財団、WWFなどが連携し、多角的な対策を実施。ヒグマの生態や遭遇時の注意点、予防策を紹介。ゴミ管理、電気柵、複数人での行動など、具体的な対策で安全確保を目指す。持続可能な共存に向けた、地域住民や観光客への啓発活動も重要。

ヒグマと人間のあつれき 原因と対策

ヒグマ被害を防ぐには?効果的な対策って何?

ゴミ管理、電気柵設置、出没情報確認。

ヒグマと人間とのあつれきについて、その原因と対策を詳しく解説します。

電気柵の効果や、今後の対策についても触れていきます。

✅ 近年、クマによる人身被害が増加しており、2023年には過去最高の被害者数となった。背景には、餌となる木の実の不作や、人間の出したゴミへの誘引、デントコーン畑への侵入など、複数の要因が絡み合っている。

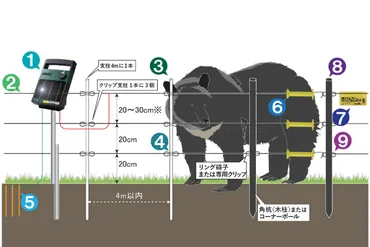

✅ クマ対策として普及している電気柵は、仕様が適切でない場合や、定期的な管理ができていない場合、設置方法に問題がある場合など、様々な要因で効果を発揮できないことがある。

✅ クマの侵入を防止するためには、電気柵の適切な仕様、管理、設置が重要であり、場合によっては金網フェンスとの併用も有効である。今後、国による捕獲や調査への支援も強化される予定である。

さらに読む ⇒ファームエイジ株式会社出典/画像元: https://farmage.co.jp/media/%E3%80%90%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%80%80%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%91%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E3%82%92%E9%98%B2%E3%81%90%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%9F%B5%E3%81%AF%E5%8A%B9%E6%9E%9C/人身被害が増加している背景には、様々な要因が絡み合っているのですね。

電気柵の適切な管理や、ゴミの適切な処理など、私たちができる対策も重要だと感じました。

ヒグマと人間のあつれきは、人身事故、農作物被害、地域住民の不安など多岐にわたります。

原因としては、ヒグマの採食資源の変動、分布拡大、社会構造の変化、若いクマの存在、経済状況の変化による人々の都市集中などがあります。

被害感情は状況によって異なり、ヒグマに対する許容度は人によって異なります。

出没を予防するためには、ゴミの適切な管理、放置された果実の早期処理、農地や果樹園への電気柵の設置などが重要です。

電気柵は、クマに「恐い」という学習をさせ、近寄らせないための有効な手段です。

森林や観光地では受け入れられる傾向がある一方、市街地では否定的な意見が多く、NIMBY(Not In My Backyard)の傾向も見られます。

ヒグマとの遭遇を避けるためには、生ゴミの適切な処理、電気柵による作物保護、出没情報時の注意喚起、犬の散歩の注意などが必要です。

登山やハイキング、山菜採りなどでは、複数人での行動、鈴や笛による音出し、ヒグマの痕跡への注意、早朝・夕方の注意、渓流での注意、クマスプレーの携行などが重要です。

ヒグマと人間のあつれきは、複雑な問題ですね。原因が多岐にわたるからこそ、様々な対策を講じる必要があると感じました。電気柵の設置だけでなく、住民の意識改革も必要不可欠でしょう。

知床半島における共存への取り組み

知床のヒグマ保護、その秘訣は?

共存目指し、人身事故回避&理解促進!

人とヒグマが共存するための知床半島の取り組みについてご紹介します。

具体的な活動内容や、今後の課題について見ていきましょう。

✅ 北海道では、かつてヒグマの駆除政策により個体数が激減したが、現在は保護政策に転換し個体数は回復傾向にある。

✅ しかし、人間の生活圏への出没が問題となっており、特に知床半島では野生動物、住民、観光客が混在している状況である。

✅ 人とヒグマが共存するためには、活動エリアの明確な区分と、餌付けやゴミの投棄をしないことが重要である。

さらに読む ⇒ダイキン工業株式会社出典/画像元: https://www.daikin.co.jp/csr/shiretoko/01_03知床財団の活動は素晴らしいですね。

ヒグマを保護しつつ、人間との共存を目指す姿勢は、とても重要だと思います。

これからも、この活動が続くことを願っています。

知床半島は、約500頭のヒグマが生息する世界的に高密度な地域であり、約1万7千人の住民と年間120万人以上の観光客が訪れます。

知床財団は、ヒグマを自然の一部として保護し、人間との共存を目指しています。

彼らは、人身事故の回避とヒグマとの軋轢最小化を使命とし、追い払い(威嚇弾や花火の使用)などを実施しています。

また、ヒグマの生態に関する調査研究や、国立公園の利用計画改善、観光客や地元住民への啓発活動を行い、ヒグマに対する理解を深めることで事故や被害を最小限に抑えようとしています。

地元経済の持続的発展にも貢献するため、農業、漁業、観光などとの連携も視野に入れています。

知床半島での取り組みは、まさに理想的な共存の形ですね。ヒグマを自然の一部として保護し、人間との調和を目指す姿は、他の地域でも参考になるのではないでしょうか。

未来への展望 共存への道

クマと人間の共存、日本でどう実現する?

啓発と対策で持続可能な共存を目指す。

猟友会の対応や、今後の課題について解説します。

私たち一人ひとりができることについても考えていきましょう。

公開日:2024/11/25

✅ 北海道猟友会は、ヒグマ駆除の要請に対し、各支部が応じるか否かを市町村や警察と協議し、慎重に判断するよう通知する。

✅ きっかけは、猟友会員が駆除中に建物に向けて発砲したことで銃の所持許可を取り消された札幌高裁の判決。この判決により、駆除への不安が高まっている。

✅ 猟友会は、今後の責任の所在を明確にするため、要請に応じない選択肢も含め、関係機関との協議を重ねることを各支部に促す。自治体は猟友会の対応によっては駆除体制の見直しが必要となる。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASSCQ1RN6SCQIIPE015M.html猟友会の対応は、難しい問題ですね。

駆除の是非だけでなく、今後の責任の所在を明確にする必要性も重要だと感じます。

人々とヒグマの持続可能な共存を目指すには、様々な関係機関との協力が不可欠ですね。

WWFは、日本におけるクマと人間の共存を目指し、そのための活動を推進しています。

日本の森林面積の多さから、クマは豊かな生態系を象徴する存在ですが、人間との居住域が近接しているため、軋轢も生じています。

クマと人との衝突は、社会問題としても認識されており、その原因は、クマの食物不足、高齢化、過疎化、耕作放棄地など、複合的な要因に起因しています。

猟友会は、目撃情報に応じて現場へ出向き、猟銃で対応するなど、住民の安全確保に尽力しています。

最終的に、野生動物管理は人間の管理に帰結するという考えのもと、効果的な啓発活動や対策を通じて、人々とヒグマの持続可能な共存を目指しています。

最終的に野生動物管理は人間の管理に帰結するという言葉、心に響きますね。効果的な啓発活動や対策を通して、人々とヒグマが共存できる未来を目指して欲しいです。

本日の記事を通して、ヒグマとの共存は容易ではないものの、正しい知識と対策、そして関係機関の協力によって、実現可能であると感じました。

💡 ヒグマの生態を知り、遭遇時の適切な対処法を身につけることが重要です。

💡 電気柵の適切な設置や、ゴミの適切な管理など、私たちができる対策を実践しましょう。

💡 知床半島の取り組みを参考に、ヒグマとの共存を目指す地域が増えることを期待しましょう。