原爆被爆者を支える制度とは?被爆者健康手帳と支援内容について解説?被爆者健康手帳の申請、種類、支援内容を徹底解説

原爆投下から79年。広島・長崎の被爆者を支える制度を解説。被爆者健康手帳、健康診断受診者証とは?申請方法、対象者、給付内容を詳細に解説。医療費や介護保険、手当など、被爆者の健康と生活を守るための支援とは?申請に必要な書類や手続き、再交付、死亡時の手続きまで、知っておくべき情報が満載。

健康診断と医療・介護支援

被爆者の健康を守る手厚い支援とは?

健康診断、医療費無料、手当、介護保険など。

健康診断と医療・介護支援についてご紹介します。

それぞれの支援内容と、手続きの手順について解説します。

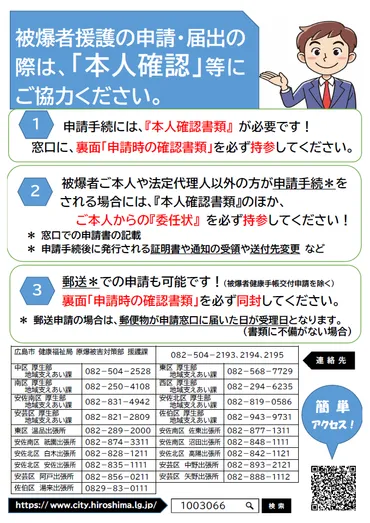

✅ 被爆者援護に関する申請・届出の手続きについて、必要書類の一覧が掲載されています。

✅ 申請・届出の種類は、被爆者健康手帳の申請・再交付、各種手当(医療特別手当、健康管理手当、介護手当など)の申請、通院交通費や葬祭料の申請など多岐にわたります。

✅ 各申請に必要な書類は、申請書、診断書、被爆者健康手帳、振込先口座情報など、申請の種類によって異なります。

さらに読む ⇒広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 トップページ出典/画像元: https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1028427.html健康診断や医療費の支援だけでなく、介護保険サービスの助成もあるというのは、非常に助かりますね。

被爆者の生活を総合的に支えるための制度設計がされていると感じます。

被爆者健康手帳と第一種健康診断受診者証を持つ方は、年2回の定期健康診断と希望による健康診断を受けることができます。

希望健康診断では、がん検診も受けられます。

健康診断の交通費も、一定額以上であれば申請により支給されます。

医療面では、一般疾病に対しては保険診療の範囲内で自己負担なしで医療を受けられ、認定疾病に対しては指定医療機関で全額国費負担での治療が可能です。

介護保険サービスも利用でき、特定のサービスについては自己負担が助成されます。

また、手当として、医療特別手当、特別手当、健康管理手当など、様々な種類の給付が受けられます。

健康診断の交通費まで支援があるとは、驚きました。被爆者の方々が安心して医療を受けられるように、様々なサポートがあるんですね。

申請手続きと手帳交付後の手続き

被爆者健康手帳、どうすれば申請できる?

必要書類を揃え、長崎市または市町村へ申請。

申請手続きと、手帳交付後の手続きについて解説します。

申請に必要な書類や、住所変更などの手続きについて詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/07/04

✅ 被爆者手帳の交付には、被爆したことの証明として、罹災証明や第三者の証言などが必要だが、書類の消失や証人捜しの困難さから申請のハードルは高い。

✅ 原爆投下から79年が経過し、被爆者は今も多く存在する。

✅ 過去には、被爆者に対する差別的な風評が流れ、手帳申請を躊躇する人もいた。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230701/k00/00m/040/108000c書類の準備が大変な場合でも、代替手段があるのは良いですね。

交付後の手続きも、きちんと案内されているので安心です。

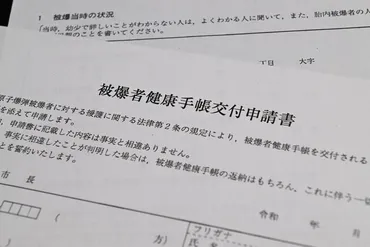

被爆者健康手帳の申請には、被爆を証明する書類が必要です。

当時の罹災証明書、その他の公的書類、または当時の記録書類などを用意します。

これらの書類がない場合は、市町村長の証明書、第三者の証明書、または本人の申立書と誓約書で代替できます。

長崎市在住者は長崎市長に、それ以外の市町村在住者は市町村役場を通じて都道府県知事に申請します。

手帳交付後も、氏名や居住地の変更、紛失・破損時の再交付、死亡時の手続きなど、様々な手続きが必要です。

氏名変更や市内間の転居は地域センターで、市外への転出は転出先の役場で手続きを行います。

再交付には身分証明書、死亡時には葬祭料の支給手続きがあります。

申請に必要な書類について、具体的に説明していただき、ありがとうございます。被爆された方々が、スムーズに手続きを進められるよう、丁寧に説明されていると感じました。

今回は、被爆者健康手帳と、それに関わる支援制度についてご紹介しました。

被爆された方々が安心して生活できる社会を目指して、制度の理解を深めていくことが大切です。

💡 被爆者健康手帳は、医療費の給付や健康診断の受診を可能にし、被爆者の健康を支えます。

💡 申請には、被爆を証明するための書類が必要であり、様々な支援制度が利用できます。

💡 手帳交付後も、氏名変更や転居など、様々な手続きが必要になります。