赤門とは?歴史と未来が交差する東京大学の象徴、赤門の秘密とは?東京大学の象徴、赤門の歴史と未来

江戸時代から時を超え、東京大学の象徴として佇む赤門。将軍家姫君を迎えるために建てられた鮮やかな朱色の門は、幾多の災害を乗り越え、学生たちを見守ってきました。2027年の創建200年に向け、修復・復元プロジェクト「ひらけ!赤門プロジェクト」が始動!歴史と未来が交差する空間へ。その姿を、その歴史を、その未来を目撃せよ!

震災からの復興と東大の再生

関東大震災、東大はどう乗り越えた? 復興の象徴は?

附属医院を避難場所に、本郷で再建!

本章では、関東大震災後の東京大学の復興と、赤門がどのようにその中心にあったのか、詳しく見ていきます。

✅ 1923年の関東大震災は東京帝国大学に深刻な被害を与え、図書館や多くの建物が焼失し、膨大な資料が失われました。 しかし、附属医院が避難所となり、学生による救護活動も行われました。

✅ 震災後、大学は講義を再開し、キャンパス移転計画が浮上しましたが、最終的には断念され、本郷での復興が決定しました。復興計画では、図書館、博物館、大講堂を中心とした新しいキャンパスの構想が立案されました。

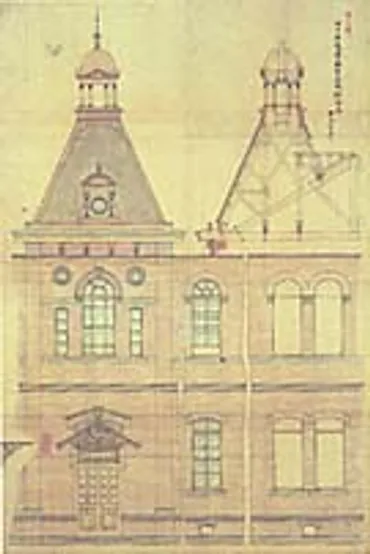

✅ 復興計画は内田祥三(工学部教授、後の総長)によって推進され、耐震性の高い鉄筋コンクリート造の建築物を建設するものでした。この計画は、震災前の工学部2号館の建設経験を活かし、安田善次郎からの寄付による大講堂の建設も含まれていました。

さらに読む ⇒東京大学本郷キャンパスの歴史と建築出典/画像元: http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1997Avantgarde/20.html震災後の東京大学の復興に対する、関係者の熱意に感動しました。

特に、内田祥三氏を中心としたキャンパス再建構想は、素晴らしいですね。

1923年の関東大震災は、東京帝国大学(現東京大学)に深刻な被害をもたらし、本郷キャンパスも例外ではありませんでした。

図書館を含む多くの建物が焼失しましたが、大学は附属医院を避難場所とし、学生も救護活動に貢献するなど、復興に向けて重要な役割を果たしました。

震災後、キャンパス移転も検討されましたが、最終的には本郷での再建が決定。

内田祥三氏(後の総長)を中心に、大講堂の建設や、正門と大講堂を結ぶイチョウ並木を軸とした理想的なキャンパス像が描かれました。

震災からの復興計画は、大学の未来を大きく左右する出来事だったんですね。内田祥三先生のリーダーシップと、学生たちの協力が実を結んだんですね。

赤門の現在と未来への希望

赤門、閉鎖中?いつから?再開はいつ?

2021年より閉鎖、2027年頃再開予定。

本章では、赤門の現在と未来の展望について、詳しく解説していきます。

公開日:2025/05/01

✅ 東京大学は、赤門修繕プロジェクトにおいて、PayPayを通じた寄付を開始した。寄付用のQRコードは赤門横の東大コミュニケーションセンターなどに設置される。

✅ プロジェクトには約5000万円が集まっており、目標金額は10億円。五月祭では東大LEGO部との合同企画も予定されている。

✅ 今年の下半期から赤門の耐震補強工事が始まり、工事期間は2年間の見込みである。

さらに読む ⇒東大新聞オンライン - 「東大の知をひらく」 東京大学新聞は、東大の学生により編集されるメディアです出典/画像元: https://www.todaishimbun.org/aramon_20250427/赤門の修復プロジェクトは、未来への希望を感じさせますね。

2027年の創建200周年に向けて、どのような姿になるのか、とても楽しみです。

現在、赤門は国の重要文化財に指定され、多くの人々に親しまれています。

学生だけでなく、観光客にとっても記念撮影の定番スポットでしたが、2021年2月12日より耐震性の問題から閉鎖されています。

しかし、東京大学は2027年の創建200年に向けて、修復・復元プロジェクト「ひらけ!赤門プロジェクト」を始動させました。

このプロジェクトでは、赤門の修復に加え、周辺の歴史的エリアを整備し、誰もが訪れたくなるキャンパスの入り口を創出することを目指しています。

修復には1~3年を要する見込みです。

赤門の修復プロジェクト、応援したいですね!耐震補強工事も重要ですが、周辺の歴史的エリアの整備にも期待しています。

歴史と未来が交差する場所へ

東大「赤門」が開門!何を目指している?

歴史と未来が交差する空間。

本章では、東京大学が取り組む赤門周辺の歴史環境保全事業について、詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/11/15

✅ 東京大学は創立200周年を記念し、シンボルである赤門周辺の歴史的環境保全事業を開始する。

✅ 赤門の耐震補強に加え、「赤門ロード」としての再整備、遺構の保存・展示、コミュニケーションセンターの改修を行い、一般からの寄付を募っている。

✅ 赤門は現存する御守殿門としては国内唯一であり、耐震性能の低さから2021年から閉鎖されている。寄付は2027年3月末まで募集する。

さらに読む ⇒ 大学ジャーナルオンライン出典/画像元: https://univ-journal.jp/249862/赤門を再び開門し、歴史と未来が交差する空間を創出するというビジョンは素晴らしいですね。

200周年を記念したプロジェクトの成功を願っています。

東京大学は、このプロジェクトを通じて、赤門を再び開門し、歴史と未来が交差する空間を創出することを目指しています。

赤門は、江戸時代の建築様式を伝える貴重な文化財であり、大学の150周年を祝うとともに、次なる150年の象徴となるでしょう。

「ひらけ!赤門プロジェクト」は、東京大学の新たな歴史を刻む第一歩となるはずです。

最寄りの駅は東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅で徒歩5分、東京メトロ南北線「東大前」駅からは徒歩10分です。

赤門の再開門、本当に楽しみです!東京大学の新たな歴史を刻むプロジェクト、応援しています!私も行ってみようかな!

本日の記事では、東京大学の赤門について深く掘り下げました。

その歴史的背景から、未来への展望まで、非常に興味深い内容でした。

💡 赤門は、江戸時代に建てられ、幾多の困難を乗り越えてきた東京大学の象徴です。

💡 震災や戦争を乗り越え、現在は修復プロジェクトが進行中で、未来へとその姿を繋いでいきます。

💡 東京大学は、赤門を通して、歴史と未来が交差する空間を創出し、新たな歴史を刻もうとしています。