戦前の祝祭日ってどんなものだった?戦前の祝祭日の特徴とは!?

戦前の祝祭日は、現在の国民の祝日のルーツ!皇室中心の伝統的な行事から、現代に残る祝日の変遷を紐解き、当時の社会や文化を深く探ります。

💡 戦前の祝祭日は、現在の祝日とは内容が大きく異なる

💡 戦前の祝祭日は、皇室中心で神道色が強かった

💡 戦前の祝祭日は、国民の生活に深く根付いていた

それでは、戦前の祝祭日について詳しく見ていきましょう。

戦前の祝祭日の特徴

戦前の祝祭日はどんな特徴がありましたか?

皇室中心で神道色が強かった

戦前の祝祭日は、現在の祝日と比べて、皇室色が強かったんですね。

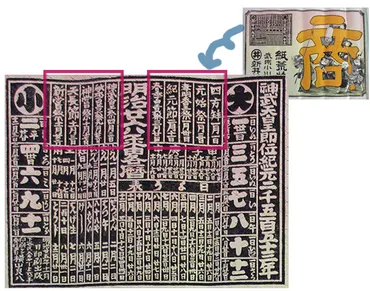

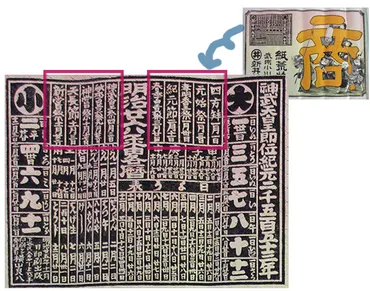

✅ この記事は、明治時代の日本の祝祭日を解説しており、特に明治26年の引札暦を例に、各祝日の名称、内容、制定年などを詳しく説明しています。

✅ 戦前の祝祭日は、現在の国民の祝日の起源となるものが多く、皇室中心の神道色が濃かったことがわかります。

✅ 明治政府は、太陽暦を採用し、祝祭日を制定することで国家を祝う国民行事を確立しました。また、江戸時代の「遊日」と比較することで、近代日本の祝祭日の変化がわかります。

さらに読む ⇒古文書ネット くずし字史料から歴史を紐解こう出典/画像元: https://komonjyo.net/meijisyukujitu.html明治時代の祝祭日は、現在の国民の祝日の起源となるものが多く、とても興味深いです。

戦前の祝祭日は、現在の国民の祝日の起源となるものが多く、国家を祝う国民行事や宗教の祭典などが中心でした。

特に、皇室中心で神道色が強いものが特徴的でした。

そうですね。明治政府は、太陽暦を採用し、祝祭日を制定することで、国家を祝う国民行事を確立しようとしたのです。

明治時代の祝祭日

明治時代の祝祭日は、何を示していた?

皇室の重要性

明治時代の祝祭日は、現在の国民の祝日とどう繋がっているのでしょうか?。

✅ この記事は、日本の建国記念日である「紀元節」の起源と、戦前の「建国祭」の様子について解説しています。

✅ 明治時代に太陽暦が導入されたことで、旧暦の祝祭日が廃止され、新たに「紀元節」と「天長節」が制定されました。紀元節は当初不評でしたが、1926年には、軍人会や青年団体を中心に各地で「建国祭」が開催されるようになりました。

✅ 戦前の建国祭は、靖国神社や明治神宮への参拝、海上式典、皇居前での式典、愛国行進など、大規模で華やかなイベントとして行われていました。また、児童作品展覧会や武装行軍競走など、子供や若者も参加できるイベントも開催されていました。

さらに読む ⇒探検コム出典/画像元: https://tanken.com/kenkoku.html建国祭は、戦前の祝祭日の中でも特に大規模で華やかなイベントだったんですね。

明治時代には、元旦、元始祭、孝明天皇祭、紀元節、春季皇霊祭、神武天皇祭、秋季皇霊祭、神嘗祭、天長節、新嘗祭など、多くの祝祭日が定められました。

これらの祝祭日は、当時の社会における皇室の重要性を示すものであり、国民の生活に深く根付いていました。

はい、建国祭は、当時の国民の愛国心を高める重要なイベントでした。

戦前祝祭日と現在の国民の祝日のつながり

戦前の祝祭日は現代の祝日にどうつながっている?

多くが受け継がれている

祝日と祭日は、どのような違いがあるのでしょうか?。

✅ この記事は、祝日と祭日の違いについて解説しています。

✅ 祝日は、国民の祝日に関する法律で定められた、国民が祝う日です。16日あり、会社や学校がお休みになります。

✅ 祭日は、以前は皇室が行っていた重要な祭祀の日でしたが、戦後まもなく廃止されました。一部の祭日は、名前を変えて国民の祝日として残っています。

さらに読む ⇒高齢者向けレクや介護資格、介護転職のレクネタ倉庫出典/画像元: https://happykaigoblog.com/syukujitu/戦前の祭日は、今では廃止されてしまったものも多いんですね。

戦前の祝祭日の多くは、現在の国民の祝日につながっています。

例えば、元旦はそのまま現在の元旦に、紀元節は建国記念日に、春季皇霊祭と秋季皇霊祭はそれぞれ春分の日と秋分の日へと受け継がれています。

そうです。戦後の社会変化によって、祭日は祝日に統合されたり、名称が変更されたりしました。

戦前祝祭日と現在の祝祭日の違い

戦前の祝祭日は、現代と比べてどう違う?

名称や内容が異なる

戦前の祝祭日と現在の祝祭日は、どのように変化したのでしょうか?。

✅ 「昭和の日」は、元々は「天皇誕生日」として、昭和天皇の誕生日である4月29日を祝日としていました。

✅ 1989年の昭和天皇の崩御後、「みどりの日」に名称が変更され、自然と親しみ、感謝の気持ちを育む日となりました。

✅ 2007年に「昭和の日」に再び名称が変更され、激動の昭和時代を振り返り、国の将来を考える日となりました。

さらに読む ⇒withnews(ウィズニュース) | 気になる話題やネタをフカボリ取材(ウニュ)出典/画像元: https://withnews.jp/article/f0170429003qq000000000000000w06d10101qq000015137a昭和の日も、歴史の変遷と共に名称が変更されたんですね。

しかし、戦前の祝祭日は、現在の祝祭日とは内容や名称が異なるものが多く見られます。

例えば、天長節は天皇の誕生日を祝うものでしたが、現在は天皇誕生日として別途祝われています。

そうですね。「昭和の日」は、昭和天皇の業績を称え、激動の昭和時代を振り返る日として制定されました。

戦前祝祭日の歴史的意義

戦前の祝祭日は、当時の社会をどう理解する上で役立つ?

社会構造や文化理解に役立つ

明治神宮と靖国神社は、戦前の祝祭日とどのような関係があるのでしょうか?。

公開日:2021/12/29

✅ 明治神宮と靖国神社は、明治天皇を祀る象徴的な神社であり、天皇主権時代を反映している。明治神宮は1920年創建で歴史が浅く、靖国神社は1879年に東京招魂社から改称され、天皇と国に殉じた軍人・軍属を祀っている。

✅ 日本の歴史は、天皇主権ではなく征夷大将軍が政を治めていた時代が長く続いた。1889年の大日本帝国憲法で天皇主権が宣言され、56年間続いたが、これは異常な時代であったと言える。

✅ 日本は単一民族国家ではなく、多民族の列島であり、神道や神社はそうした多民族の中で萌芽した。神道や神社について誤った認識を持っていると、日本の成り立ちを誤解してしまうことになる。

さらに読む ⇒全日本民医連 - 全日本民医連のホームページです出典/画像元: https://www.min-iren.gr.jp/news-press/genki/20211229_44627.html日本の歴史は、天皇主権と多民族の列島という視点から見ると、興味深いですね。

戦前の祝祭日は、当時の社会や文化を理解する上で重要な資料となっています。

これらの祝祭日を調べることで、戦前の社会構造、宗教観、天皇制など、様々な側面を理解することができます。

戦前の祝祭日は、当時の社会状況や天皇制の影響を反映していると言えるでしょう。

戦前の祝祭日は、現代の祝日と比較することで、日本の歴史や文化の変遷を理解することができます。

💡 戦前の祝祭日は、皇室中心で神道色が強かった

💡 戦前の祝祭日は、国民の生活に深く根付いていた

💡 戦前の祝祭日は、現代の祝日と内容が大きく異なる