特攻隊の父、大西瀧治郎の真実とは?特攻隊の悲劇と大西瀧治郎の苦悩!!

太平洋戦争末期の特攻隊。悲壮な決意と苦悩、そして戦争の悲劇。知覧特攻平和会館で、零戦と共に語り継がれる魂の物語。

💡 太平洋戦争末期、特攻隊がどのように誕生したのか

💡 大西瀧治郎が特攻隊を組織した背景とは

💡 特攻隊が戦局に与えた影響について

では、第一章、特攻隊の誕生と大西瀧治郎の苦悩についてお話します。

特攻隊の誕生と大西瀧治郎の苦悩

レイテ沖海戦での特攻、大西瀧治郎の複雑な心境とは?

苦渋の決断と深い悲しみ

特攻隊は、戦況打開のため、やむを得ない選択だったのかもしれませんが、多くの人が犠牲になったことは本当に悲しいことです。

公開日:2020/08/20

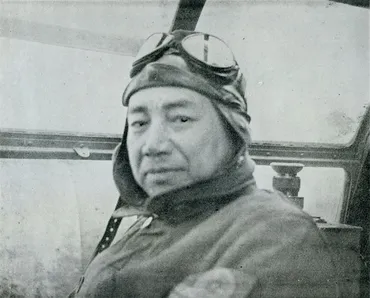

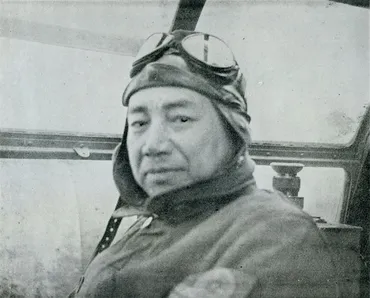

✅ 大西瀧治郎は、太平洋戦争末期のレイテ沖海戦で、残り少ない戦闘機を敵艦に体当たりさせる「特攻隊」を組織し、多くの若者を戦死させた。

✅ 大西は特攻隊の必要性を深く認識していた一方で、それは統率の邪道であるとも考えており、国民の士気を高めるための「引き金役」を担った側面もあったと考えられる。

✅ 特攻隊は、日本側の航空戦力の枯渇と敵の対策強化により、効果が乏しくなり、多くの若い兵士が無駄死にを強いられた。

さらに読む ⇒丹波新聞 - 井戸端会議の主役になれる出典/画像元: https://tanba.jp/2018/09/%E3%80%8C%E7%89%B9%E6%94%BB%E9%9A%8A%E7%94%9F%E3%81%BF%E3%81%AE%E8%A6%AA%E3%80%8D%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E7%80%A7%E6%B2%BB%E9%83%8E%E3%80%8014%E6%AD%B3%E5%BD%93%E6%99%82%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%96%87%E4%BF%9D/大西瀧治郎は、特攻を決断せざるを得なかった状況に苦しんでいたことがわかります。

彼もまた、戦争の悲劇の中で苦悩していた一人だったのでしょう。

太平洋戦争末期のレイテ沖海戦を前に、日本は航空機や資源の不足に苦しんでいました。

この状況を打開するため、大西瀧治郎は、残り少なくなった戦闘機を特攻隊として敵艦に体当たりさせることを決断しました。

特攻は当初は敵軍に大きな打撃を与え、国内の士気を高めました。

しかし、次第に効果が減少し、多くの若い兵士が命を落としました。

大西は特攻作戦の推進役として、厳しい決断を迫られましたが、一方で、特攻を「統率の外道」と評し、特攻隊員に自分の食料を分け与えるなど、複雑な感情を抱いていたことが伺えます。

彼は、日本が降伏した翌日に自決し、特攻に関連する責任を負いました。

特攻隊の必要性と、それを推進する立場としての苦悩を、大西瀧治郎はどのように考えていたのでしょうか。興味深いですね。

大西の決断と特攻作戦の実施

大西はなぜ最前線に転出させられたのか?

懲罰人事か、エース投入か不明

特攻作戦の実施には、さまざまな意見があったんですね。

✅ 日本の太平洋戦争における戦況悪化の中、 特攻隊による体当たり攻撃の実施が検討され始めた。

✅ 当初、海軍上層部は特攻作戦に消極的であった。理由は、非人道的な戦法であること、士気を低下させ統率を困難にする可能性があること、将の無能さを招く可能性があることなどであった。

✅ しかし、サイパン島の陥落という衝撃的な出来事によって、日本軍の戦略的拠点は失われ、戦争終結への望みが絶たれた。この危機的状況下で、体当たり攻撃の実施が現実味を帯びてきた。

さらに読む ⇒現代ビジネス | 講談社 @gendai_biz出典/画像元: https://gendai.media/articles/-/103708?page=3大西瀧治郎は、特攻隊員たちのことを本当に思っていたことが伝わってきます。

遺書の内容は、とても感動的です。

サイパン島陥落後、日本は危機的な状況に陥りました。

大西は、この状況を打開するために断固たる対応を求める意見書を提出しましたが、それがきっかけで、彼は最前線への転出を命じられます。

これが懲罰人事だったのか、それとも決戦のためにエースを投入したのかは不明ですが、転出後わずか数日で特攻隊の編成が決まります。

大西の遺書には、特攻隊員への謝罪と、生き残った人々へのメッセージが込められています。

特に若い世代に対しては、「諸子は国の宝なり」と呼びかけ、特攻隊のような自己犠牲の精神を平和のために使っていくことを望んでいます。

特攻隊の編成が決まった経緯が、とても興味深いです。大西瀧治郎は、どのような思いで特攻隊を組織したのでしょうか?

特攻隊員の最後の時

特攻隊員は出撃前にどこで過ごした?

知覧特攻平和会館の兵舎

知覧特攻平和会館は、戦争の悲惨さを伝える重要な場所ですね。

✅ 知覧特攻平和会館は、特攻隊員の遺品や遺書、零戦などの実機などが展示されている資料館で、戦争の悲惨さを伝える重要な場所です。

✅ 筆者は、鹿児島旅行の際に知覧特攻平和会館を訪れ、特攻隊員の遺品や遺書に触れ、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて感じました。

✅ 知覧特攻平和会館周辺には、特攻隊員の遺影が飾られた「慰霊塔」、特攻隊員が暮らした「三角兵舎」などの史跡があり、戦争の歴史を深く学ぶことができます。

さらに読む ⇒神社と御朱印、ときどき寺院出典/画像元: https://www.jinjyagoshuin.com/entry/chirantokkou特攻隊員たちは、短い時間の中で、多くの思いを抱いていたのでしょう。

戦争の悲惨さを改めて感じました。

特攻隊員たちは、知覧特攻平和会館にある「三角兵舎」で最後の2~3日を過ごしました。

半地下に埋まっており、屋根に杉の幼木が被せられた、上空から目立たない設計となっていました。

隊員たちは質素ながら合理的な構造の兵舎で、遺書を書いたり、互いに「靖国で会おう」と語り合ったりしながら、出撃の日を迎えました。

三角兵舎は、特攻隊員たちの最後の時を物語る重要な場所ですね。実際にそこに足を運んで、当時の状況を想像することは、とても大切だと思います。

宇垣纏と特攻命令

宇垣纏はどんな苦悩を抱えながら特攻を選んだのか?

責任と決意

宇垣纏は、特攻隊員を送り出す苦しみを、どのように感じていたのでしょうか。

✅ この記事は、SNSでの虚偽情報拡散に対する日本政府の対策について論じています。

✅ 具体的には、政府が立ち上げた「ファクトチェックプラットフォーム」や、SNS企業との連携強化など、虚偽情報の対策に力を入れていることを説明しています。

✅ しかし、記事では政府の取り組みだけでは不十分であり、個人が情報リテラシーを高め、批判的に情報と向き合うことの重要性を訴えています。

さらに読む ⇒プロバイダ・インターネット接続は ASAHIネット出典/画像元: https://www.asahi-net.or.jp/~un3k-mn/sinpu-ugaki.htm宇垣纏の特攻は、責任感の表れだったのでしょうか。

それとも、別の理由があったのでしょうか。

宇垣纏第五航空艦隊司令長官は、戦艦大和・武蔵の建造を推進した人物であり、戦艦中心の戦略から空母中心の戦略への転換期に、戦艦大和・武蔵の活躍の場がないまま、最後は撃沈されてしまいました。

宇垣長官は、特攻隊員への出撃命令を下すことに内心忸怩たる思いを抱きながらも、日本の総意として実行せざるを得ませんでした。

敗戦が決定した日、宇垣長官は自ら特攻機に搭乗し、部下を引き連れて特攻しました。

この「宇垣特攻」は、賛否両論があるものの、特攻隊員への命令を下した立場として、責任をとったとも解釈できます。

宇垣纏と特攻命令の関係は、複雑で難しい問題ですね。戦争の悲劇は、個人の決断だけでは語り尽くせないものだと思います。

戦争の悲劇と平和への願い

知覧特攻平和会館にはどんな貴重な展示がある?

本物の零戦

特攻隊員の技量不足が、悲劇的な結果につながったのですね。

✅ 知覧特攻平和会館に展示されている、1945年に鹿児島付近で墜落した零戦について、その歴史的背景や当時の状況、そして特攻隊の悲劇について解説しています。

✅ 零戦の性能が米軍の戦闘機に劣るようになったため、日本軍は特攻作戦に追い込まれた状況が説明されています。 特に、搭乗員の技量不足が大きな問題であったと指摘されています。

✅ 特攻隊を推進した大西瀧治郎と、最前線で特攻隊を指揮した宇垣纏の二人の人物像と、特攻隊員に対する彼らの考え方について触れられています。 そして、敗戦後、二人とも異なる形で自決したことが記されています。

さらに読む ⇒新歴史紀行|戦国・幕末維新・世界大戦 | 歴史の人物・出来事・物語と真相|内野吉貴Yoshitaka Uchinoの歴史への独自視点出典/画像元: https://h-voyage.net/archives/chiran03.html戦争は、多くの人々に深い傷跡を残すものですね。

特攻隊員たちの遺書や遺品は、戦争の悲惨さを改めて気づかせてくれます。

知覧特攻平和会館には、1945年に出撃して鹿児島付近に墜落した本物の零戦が展示されています。

零戦は対米戦開始当初は性能が高く、米軍を圧倒していましたが、太平洋戦争中期以降は米軍の戦闘機の性能が上回り、日本軍は苦戦を強いられました。

戦闘機・爆撃機などの機体性能だけでなく、搭乗員のレベルも大きな要因で、日本のパイロットは、自動車などの普及率が高く、パイロット予備軍が多数存在したアメリカに比べて、経験や技量が劣っていました。

そのため、特攻隊が結成され、特攻隊の父と呼ばれる大西瀧治郎第一航空艦隊司令長官と、最前線で特攻隊を指揮した宇垣纏第五航空艦隊司令長官は、特攻隊員たちに「靖国で会おう」と語りかけ、自らも敗戦後、それぞれ違う方法で自決しました。

知覧特攻平和会館は、戦争の記憶や事実をしっかりと見つめることができる貴重な場所です。

零戦の性能が劣っていたことと、特攻隊員の技量不足が、特攻作戦を推進した要因のひとつだったんですね。

大西瀧治郎と宇垣纏は、特攻隊を推進した立場として、それぞれ異なる形で責任をとりました。

戦争の悲劇は、私たちに平和の大切さを教えてくれます。

💡 特攻隊は、太平洋戦争末期の日本海軍が採用した体当たり攻撃

💡 大西瀧治郎は、特攻隊の組織者であり、特攻隊員に対する責任を感じていた

💡 特攻隊員は、祖国のために命を投げ出した哀しい戦士たち