「三災記」発見!昭和南海地震の記録が語るもの?貴重な手記「三災記」とは!?

終戦直後の高知市を襲った昭和南海地震。教育課長の手記「三災記」が発見され、地震の恐怖と復興の願いが78年越しに明らかに。当時の惨状と地響きの記録は、南海トラフ巨大地震への備えを促す貴重な資料となる。

💡 昭和南海地震の貴重な記録「三災記」が発見された

💡 手記には地震発生時の状況や被害状況が詳細に記録されている

💡 手記は今後の南海トラフ巨大地震への備えにも役立つ資料

それでは、第一章「三災記」の発見から始めたいと思います。

「三災記」の発見:昭和南海地震の貴重な記録

昭和南海地震の惨状を描いた貴重な手記が発見されたって本当?

はい、本当です

この手記「三災記」は、昭和南海地震の被害状況を知る上で非常に貴重な資料ですね。

公開日:2024/12/21

✅ 1946年12月21日に発生した昭和南海地震で高知県で600人以上が死亡・行方不明となった。

✅ 当時の高知市教育課長、伊藤盛兄さんが地震当時の様子を克明に記した手記「三災記」が見つかった。

✅ この手記は次の南海トラフ巨大地震に備えるための貴重な資料として注目されている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASSDM2PQ3SDMPLPB002M.html当時の高知市教育課長だった伊藤盛兄さんの記録、貴重な資料ですね。

1946年12月21日に発生した昭和南海地震の被害状況を克明に記録した手記「三災記」が発見された。

この手記は、高知市教育課長を務めていた伊藤盛兄氏が執筆したもので、地震発生時の揺れの状況、被災者たちの苦難、当時の高知市の様子などが詳細に記されている。

当時の状況がリアルに伝わってきますね。特に、地震発生時の揺れの状況や被災者たちの様子が克明に記されているのが印象的です。

手記に記された地震の恐怖:地響き「ヅー」

゛三災記゛に記録された地響きは何を表している?

地震発生時の振動

この音源は、地震発生時の地面の振動をリアルに再現していますね。

✅ この音源は「ゴゴゴゴゴ…(地響き、地震)」という効果音で、ゲームや映画などの演出に使える自然災害の音です。

✅ この音源はループするバージョンも存在し、無限ループする地響き(モノラル)と無限ループする地響き(左右揺れ)の2種類があります。

✅ この音源は、MP3とWAV形式で提供され、YouTubeでの利用も可能です。

さらに読む ⇒著作権フリーの音源・音楽素材なら98万点から選べるAudiostock(オーディオストック)出典/画像元: https://audiostock.jp/audio/7739当時の「ヅー」という地響きは、想像を絶する恐怖だったでしょうね。

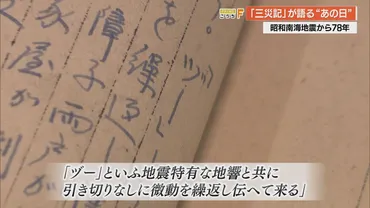

手記「三災記」には、地震発生時の「ヅー」という地響きが詳細に記録されている。

この地響きは、地震発生時の地面の振動を如実に表しており、当時の状況の凄惨さを物語っている。

「ヅー」という地響き、実際に経験した人は本当に怖かったでしょうね。

長期浸水による被害:高知市下知地区の苦難

下知地区の浸水記録、どんな資料からわかった?

終戦直後の地震の手記から

高知豪雨の原因は複雑で、秋雨前線と高気圧の両方による影響があったんですね。

✅ 高知豪雨の原因は、秋雨前線と高気圧による2方向からの湿った空気の流入でした。

✅ 南からの湿った空気と、高気圧の縁を回る湿った空気がぶつかり、停滞する秋雨前線により雲が連続的に発生し、線状降水帯が形成されたと考えられます。

✅ この2方向からの空気の流入が持続したことで、長時間にわたる集中豪雨が発生し、甚大な浸水被害をもたらしました。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/kutv/736308?page=2長期浸水は本当に大変だったと思います。

当時の状況が想像できます。

手記には、高知市下知地区が長期浸水した状況も記録されている。

終戦直後の混乱期に発生した地震のため、公文書は少ない。

そのため、この手記は、当時の被害状況を知る上で非常に貴重な資料となっている。

長期浸水は、当時の住民にとって大きな苦難だったと思います。

78年後の発見:未来への教訓

昭和南海地震の手記が発見されたのはいつ?

2024年12月21日

当時の報道は、戦争の影響で地震の被害をほとんど伝えていなかったんですね。

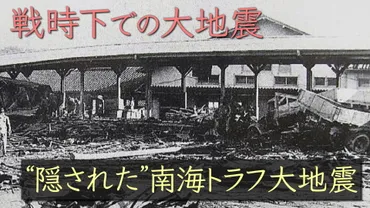

✅ 1944年12月に発生した昭和東南海地震は、マグニチュード7.9の巨大地震であり、1200人以上の死者を出したにもかかわらず、当時の報道ではほとんど取り上げられませんでした。

✅ これは、戦争中に軍需工場の被害などを隠蔽し、国民の士気を維持するためであったと考えられています。特に、愛知県半田市の中島飛行機半田製作所では、生徒を含む153人が亡くなっていますが、当時の関係者は「一切言うな」と命じられ、被害の詳細は伏せられていました。

✅ 当時の新聞は、一面に軍服姿の昭和天皇を大きく掲載し、地震に関する記事はごくわずかでした。また、被災者への支援も十分に行われず、地震の記憶は人々の間から消されていきました。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/220817-1/戦争中に起きた地震の影響が、どれほど大きかったのか改めて感じます。

昭和南海地震から78年となる2024年12月21日、この手記が見つかった。

手記の内容は、当時の状況を詳しく伝えるとともに、今後の南海トラフ巨大地震への備えにも役立つ貴重な資料として注目されている。

当時の政府が、地震の被害を隠蔽していたとは驚きです。

語り継がれる記録:未来への希望

昭和南海地震はどんな状況下で起きた?

終戦直後の混乱期

三災記は、昭和南海地震だけでなく、伊藤さんの人生そのものを物語っているんですね。

公開日:2024/12/20

✅ 昭和南海地震から78年となる2024年12月21日、当時の被災状況を詳しく記した「三災記」が発見されました。

✅ 「三災記」は高知市の初代教育長の伊藤盛兄さんが、昭和南海地震を経験し、長男の戦死、空襲、地震という「三災」を乗り越えた自身の体験を記した手記です。

✅ 「三災記」は当時の地震の状況、被害状況だけでなく、伊藤さんが教訓として残した未来への警告も記しており、昭和南海地震の貴重な記録として高知城歴史博物館で展示される予定です。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/sunsuntv/region/sunsuntv-2751934この手記は、歴史を学ぶだけでなく、未来への教訓を与えてくれますね。

終戦直後の混乱期という厳しい状況下で発生した昭和南海地震。

手記「三災記」は、当時の苦難と復興への願いを未来へ伝える貴重な記録として、後世に語り継がれていく。

伊藤さんの体験談は、本当に感動的ですね。

「三災記」は、昭和南海地震の貴重な記録であり、今後の防災対策にも役立つ資料と言えるでしょう。

💡 昭和南海地震の貴重な記録「三災記」が発見された

💡 手記には地震発生時の状況や被害状況が詳細に記録されている

💡 手記は今後の南海トラフ巨大地震への備えにも役立つ資料