大石内蔵助のリーダーシップとは!?赤穂義士の知られざる真実!!

赤穂事件の首領、大石内蔵助。忠義とリーダーシップで47人の赤穂浪士を導き、仇討ちを成し遂げた彼の生涯と、事件の裏側、そして浪士たちの選択とは?

💡 赤穂義士の総大将、大石内蔵助の生い立ちとリーダーシップについて解説します。

💡 浅野家再興に向けた内蔵助の努力と、仇討ち計画への準備過程を紹介します。

💡 吉良邸討ち入り、そして赤穂義士の生き様について深く掘り下げていきます。

それでは、大石内蔵助の生涯について詳しく見ていきましょう。

大石内蔵助の生い立ちとリーダーシップ

大石内蔵助の優れたリーダーシップは、何を成功に導いた?

赤穂藩の仇討ち

内蔵助は、時代背景や立場を超越した、優れたリーダーシップを発揮した人物だったんですね。

✅ 大石内蔵助良雄は、赤穂四十七士の総大将として、江戸と赤穂の急進武闘派と穏健派を束ね、活動資金を完璧に管理し、緻密な計画と行動で討ち入りを実現した知将である。

✅ 内蔵助は、人柄としては温厚で、度量があり、実直で、経済感覚に優れていた。一方で、主君への忠義心も強く、仇討ちを実行する際には、冷静沈着に計画を進め、自身を冷静に保ちながら行動した。

✅ 内蔵助は、山鹿素行から武士道を学び、剣術の腕も確かであった。また、経済感覚にも長けており、仇討ち資金の管理にも優れた才能を発揮した。

さらに読む ⇒忠臣蔵のふるさと赤穂においでよ出典/画像元: https://akoinfo.com/akogisi/gisikojin/kuranosuke1.html温厚な人柄と、高いリーダーシップ、そして強い忠義心を持つ内蔵助は、まさに理想的な武士像と言えるのではないでしょうか。

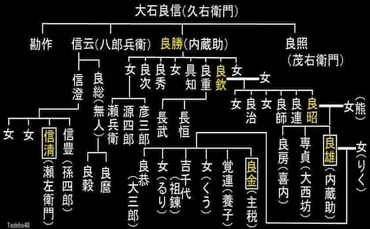

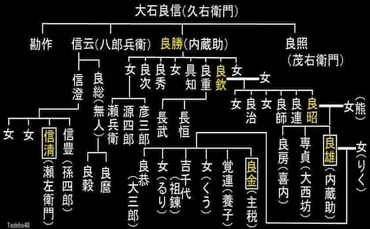

大石内蔵助良雄は、1659年(万治2年)に浅野家の筆頭家老を務める家系に生まれ、幼少期に軍学や漢学を学びました。

1679年(延宝7年)には21歳で赤穂藩の筆頭家老となり、その後、豊岡藩の家老の娘、りくと結婚し、3男1女を儲けました。

1701年(元禄14年)3月14日、浅野内匠頭が吉良上野介を江戸城の松の廊下で切りつけた「殿中刃傷事件」が発生。

この事件により、浅野内匠頭は切腹、赤穂藩は取りつぶし処分を受けました。

内蔵助は、穏健派と急進派をまとめ、資金管理、計画実行、討入隊の編成など、仇討ち計画を成功に導いた優れたリーダーシップを発揮しました。

その一方で、内蔵助は「ひるあんどん」とあだ名されるほど、人柄は温厚で、度量が広く、自ら進んで目立つことを好まず、周囲から信頼を集めていたようです。

内蔵助の性格形成には、山鹿素行の影響も大きいと考えられ、武士道を学ぶとともに、経済感覚、特に金の計算能力を重視していたことは、仇討ち資金の管理にも生かされたと考えられます。

内蔵助の生い立ちや人柄、そしてリーダーシップについて詳しく解説していただき、ありがとうございます。とても興味深かったです。

浅野家再興に向けた内蔵助の努力

内蔵助はなぜ討ち入りを決意した?

藩士の生活を守るため

浅野家再興に向けた内蔵助の努力は、本当に大変だったと思います。

✅ この記事は「赤穂義士」の史跡についてであり、特に赤穂藩主・浅野内匠頭長矩と、家老の大石内蔵助良雄に焦点を当てています。

✅ 記事では、赤穂城、泉岳寺、大石神社など、赤穂義士に関連する史跡が紹介されています。

✅ さらに、記事は浅野内匠頭の正室・阿久利姫(瑤泉院)や、大石内蔵助の祖先である天城池田氏についても触れています。

さらに読む ⇒���̂��т̂��сi�T�u�z����j�E���D���I�W����̃T�C�g�E���̂��уh�b�g�R���Ekonotabi.com�E�l���s�E�ӂꂠ���̗��E�ٕ��������E�C�O�h���C�u�E���̎ʐ^�W�E�A�E�V�����B�b�c�E�A�E�V���r�b�c�E�������e���E���j���l���闷�E�ЂƂ藷�E�C�O���s�E�I�s���E���ƂŎg����E�q�ǂ��̂��߂̃T�C�g�E�Љ�ȁE�����w�K�E���ۗ����E��Ԃ̗��E�A���W�F���{�l�w�Z�E�A���W�F���A�W�T�C�g�E���s�L�E�ЂƂ藷�E�����ٔ��p�ق߂���E���̂��т̗��E���̓x�̗��E���̓x�̂���出典/画像元: http://konotabi.com/Photo2019/JPNAkoujikenOishi/top.html内蔵助の行動一つ一つに、浅野家に対する忠誠心と、家臣に対する愛情を感じます。

大石内蔵助は、浅野家再興を目指して、まずは浅野家家臣の意見をまとめ、幕府に嘆願書を提出。

その後、藩内の意見をまとめ、御家再興と吉良上野介の処分を幕府に嘆願したうえで、城を明け渡しました。

さらに、赤穂藩で流通していた藩札の価値がなくなるため、藩札を回収し、家臣に分配しました。

大石内蔵助はこのように、家臣たちの生活を守るため、様々な努力をしました。

しかし、その後、江戸城への討ち入りを決意し、赤穂藩の浪人となったのです。

内蔵助の浅野家再興に向けた努力について、詳しく教えていただきありがとうございます。

仇討ち計画に向けた準備

大石内蔵助は討ち入りの前に何をした?

準備と指示

仇討ち計画の準備は、想像をはるかに超える緻密さと覚悟が必要だったと思います。

✅ この記事は、AIが進化し、人間の仕事が奪われるという脅威について論じています。

✅ AIはすでに多くの分野で人間を超える能力を持ち、人間が不要になる可能性も指摘されています。

✅ しかし、AIは人間の仕事を奪う一方で、新たな仕事を生み出す可能性もあるとされており、AIと共存する未来に向けて、人間は新たなスキルを身につける必要があると結論付けています。

さらに読む ⇒���b���̂ӂ邳�Ƃւ悤����出典/画像元: http://chushingura.biz/gisinews09/news290.htm計画実行までの過程が、詳細に記されており、内蔵助の冷静さと周到さがよく分かります。

大石内蔵助は、元禄15年(1702)10月初旬に京の梅林庵を引き払い、江戸へ向かう準備を始めます。

10月7日に京三条を出発し、同志9人と落ち合い、東海道を下ります。

10月21日には箱根権現に参拝し、曽我兄弟の墓に参ります。

10月22日には鎌倉雪ノ下の大石陣屋に入ります。

10月26日には川崎近くの平間村につきます。

そこで同志を集め、十箇条からなる訓令を出します。

11月5日には江戸に到着し、日本橋の旅籠屋「小山屋」に入ります。

討ち入りまでに、内蔵助は同志たちに指示を出し、吉良邸の偵察や情報収集を行わせます。

また、世話になった方々や友人への暇乞状を書きます。

討ち入り前日の12月13日には、討ち入りの理由を書いた「浅野内匠家来口上」を清書しました。

この文書には、浅野内匠頭が吉良上野介に仕返しをするのを防いだこと、そして、家来たちにとって忍び難い仕合せだったことが記されています。

仇討ち計画に向けた準備の様子が、とてもリアルに伝わってきます。

吉良邸討ち入りとその後

赤穂義士は討ち入り後、何処へ向かった?

泉岳寺

討ち入りの成功は、内蔵助の緻密な計画と、家臣たちの献身があってこそだと感じます。

✅ 泉岳寺は曹洞宗の寺院で、赤穂事件で有名な浅野長矩とその家臣である赤穂浪士が葬られていることで知られています。

✅ 境内には、赤穂義士・大石内蔵助の銅像があり、毎年4月初旬と12月14日には義士祭が催されます。

✅ 泉岳寺は、徳川家康によって創建され、その後何度かの火災に見舞われましたが、現在の場所に再建されました。

さらに読む ⇒日日是好日(にちにちこれこうにち)-巡散歩-出典/画像元: https://walkaround.blog.jp/article/201705article_20.html泉岳寺での赤穂義士の最期は、悲壮感と共に、彼らの忠義心が強く伝わってきます。

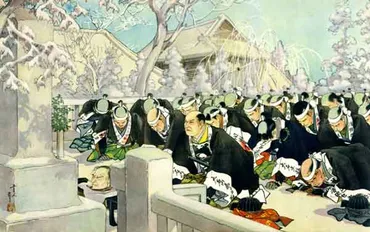

元禄15年12月15日、赤穂義士47人は吉良上野介を討ち取った後、吉良邸から裏門を通って通りに出ました。

大石内蔵助は討ち入り成功の書状を旧主の付き人・落合与左衛門に届けるよう甚三郎に頼み、寺坂吉右衛門には広島の浅野大学に届けるよう命じました。

一行は回向院へ向かいましたが、血まみれの姿を見て門を閉ざされたため、両国橋東詰広場に移動し休憩しました。

その後、永代橋を渡り泉岳寺に向かい、吉良上野介の首を旧主の石塔の前に供え、大石内蔵助が本懐を遂げたことを報告しました。

その後、幕府大目付・仙石伯耆守の屋敷から御徒目付が派遣され、赤穂義士たちは泉岳寺で取り調べを受けることになりました。

寺坂吉右衛門は広島の浅野大学のもとへ向かうため一行を離脱し、吉田忠左衛門と冨森助右衛門は仙石邸へ自訴に向かいました。

赤穂義士たちは泉岳寺で一夜を過ごし、翌朝、幕府の処分を待つことになりました。

しかし、寺坂吉右衛門は単に逃亡したという説が有力となっています。

討ち入りの様子やその後について、詳しく解説していただきありがとうございます。

赤穂事件と赤穂浪士の生き様

赤穂事件の首領、大石良雄は何をしたの?

吉良邸を襲い、仇討ち

赤穂事件は、武士道と忠義、そして個人の選択という、複雑なテーマが絡み合った歴史事件ですね。

✅ 赤穂事件は、浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかったことから始まり、浅野が切腹させられ、浅野家は解体された。

✅ その後、浅野の家臣たちは、浅野の仇討ちを企て、大石内蔵助を中心とした討ち入り計画を実行し、吉良上野介を討ち取った。

✅ 赤穂事件は、吉良上野介への賄賂問題や仇討ちの意味合いについて、様々な解釈がある歴史事件である。

さらに読む ⇒忠臣蔵赤穂義士行列出典/画像元: https://akogishi.com/akojiken/赤穂浪士の生き様は、それぞれ異なる選択と苦悩があったことを改めて感じます。

大石良雄は、江戸時代前期の武士で、播磨赤穂藩浅野家の家老でした。

通称は内蔵助で、1500石の禄高を持っていました。

1702年、主君浅野長矩の仇討ちのため、同志と共に吉良邸を襲い、仇討ちを果たしました。

しかし、翌年、幕府から切腹を命じられ、2月4日に亡くなりました。

大石良雄は、赤穂事件の首領として、歴史に名を残しました。

赤穂事件は、浅野長矩が吉良義央に刃傷に及んだ事件で、浅野長矩は切腹、赤穂藩は改易となりました。

大石良雄は、浅野家再興と吉良への仇討ちを計画し、47人の赤穂浪士を率いて吉良邸に討ち込みました。

大石良雄は、忠臣蔵の物語の中心人物として、多くの作品で描かれています。

彼の忠義心とリーダーシップは、多くの人々に尊敬されています。

赤穂浪士は、吉良邸討ち入りを果たし、吉良の首を取ったことで、大衆から絶賛されました。

しかし、元赤穂藩士の中には、討ち入りに参加せずに生き残った者もいました。

討ち入りメンバーから脱落した人物として、高田郡兵衛、小山田庄左衛門、田中貞四郎など、それぞれ事情を抱えて脱落したことが挙げられます。

また、毛利小平太や瀬尾孫左衛門など、脱盟理由が不明な者もいます。

一方で、奥野定良や進藤源四郎など、討ち入りよりも赤穂家の再興を目指していた者もいました。

彼らは、討ち入りよりも、将来的な赤穂家再興のために生き残る道を選びました。

赤穂浪士の生き様は、武士道、忠義、そして個人の選択という、様々な側面から捉えることができる興味深いものです。

彼らの決断は、時代背景やそれぞれの境遇によって異なり、現代においても議論の対象となっています。

赤穂事件について、様々な解釈があることを改めて知りました。

本日は、大石内蔵助の生涯について、詳しくご紹介いたしました。

💡 赤穂義士の総大将、大石内蔵助の生い立ちとリーダーシップについて解説しました。

💡 浅野家再興に向けた内蔵助の努力と、仇討ち計画への準備過程を紹介しました。

💡 吉良邸討ち入り、そして赤穂義士の生き様について深く掘り下げていきました。