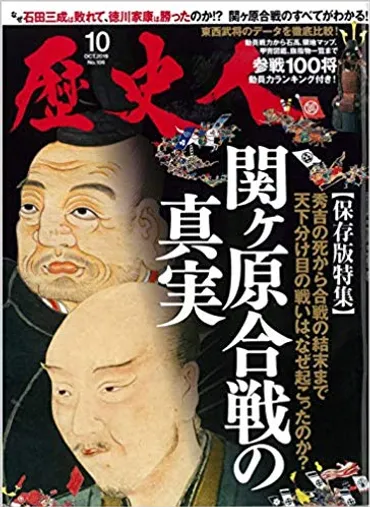

関ヶ原の戦いとは?天下分け目の戦いの勝敗を決定づけた要因とは?(歴史、徳川家康、石田三成)関ヶ原合戦:天下分け目の戦いの真実

天下分け目の戦い、関ケ原の合戦!徳川家康と石田三成、激突の裏には、大名の思惑、情報戦、そして裏切りが渦巻いていた。綿密な準備と巧みな戦略で勝利を掴んだ家康。本展覧会では、武具、書状、ジオラマ、プロジェクションマッピングで、関ケ原の合戦の全貌に迫る!家康没後400年を記念した決定版!歴史の転換点を体感せよ!

💡 関ヶ原の戦いは、1600年9月15日に現在の岐阜県関ケ原で行われた、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍との戦い。

💡 徳川家康が勝利し、江戸幕府を開くきっかけとなった。家康の政治力、戦略、そして裏切りが勝敗を左右した。

💡 関ヶ原の戦いは、日本の歴史における重要な転換点となり、その後の日本の政治体制に大きな影響を与えた。

それでは、関ケ原の戦いの背景や、勝敗を分けた要因について、詳しく見ていきましょう。

関ケ原合戦:天下分け目の戦い

関ケ原の戦いは誰が勝利した?

徳川家康

豊臣秀吉の死後、天下を狙う徳川家康と、それを阻止しようとする石田三成との間で勃発した戦い。

日本史上最も有名な合戦の一つです。

✅ 豊臣秀吉の死後、徳川家康が天下統一を目指し、家康に反発する勢力は石田三成をリーダーとする西軍と、家康を支持する東軍に分裂しました。

✅ 家康は上杉景勝を討伐するために遠征を開始するも、石田三成が挙兵したため、家康は東軍を率いて西軍との戦いに備えました。

✅ 関ヶ原合戦は、家康が率いる東軍と石田三成が率いる西軍の戦いで、家康が勝利し、徳川幕府が開かれた歴史的な合戦でした。

さらに読む ⇒城びとお城を知って、巡って、つながるサイト出典/画像元: https://shirobito.jp/article/486徳川家康の勝利は、単なる軍事力だけでなく、周到な準備と戦略の賜物ですね。

石田三成側の敗因も、興味深い点です。

関ケ原の戦いは、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が激突した、戦国史上最大の戦いとして知られています。

慶長5年(1600)9月15日、両軍は岐阜県関ケ原で激突しました。

この戦いは、豊臣秀吉の死後、天下統一を目指した徳川家康と、豊臣政権の秩序維持を図ろうとした石田三成らとの対立が、頂点に達したものでした。

徳川家康は、豊臣秀吉の死後、天下統一を目指して動き出し、豊臣政権の秩序を乱す存在として、石田三成らと対立するようになりました。

この対立は、上杉景勝の動向をめぐる「直江状」事件によって決定的となり、徳川家康は会津征伐を決意、石田三成は反徳川家康派を集め、関ケ原の戦いが勃発しました。

家康は、石田三成が武断派に襲撃された事件を機に、彼を豊臣政権から追放しました。

これは、石田三成が豊臣政権内に強大な影響力を持つことを懸念していたためです。

関ケ原の戦いは、徳川家康率いる東軍が数的に不利でしたが、綿密な準備と戦略、そして諸大名の巧みな人心掌握によって勝利を収めました。

勝利した徳川家康は、その後江戸幕府を開き、260年続く徳川将軍時代を築き上げました。

関ケ原の戦いは、教科書でしか知らなかったですが、こんなに複雑な背景があったんですね!家康のしたたかさには驚きました。

徳川家康の戦略と人心掌握

関ケ原の戦いを家康が勝利できた最大の要因は?

徹底的な「根回し」

家康の勝利は、政治力と戦略が功を奏した結果ですね。

特に、情報戦や、大名たちへの根回しは見事です。

公開日:2024/01/11

✅ 「歴史人」2019年10月号「関ヶ原合戦の真実」の特集内容を基に、徳川家康が勝利し、石田三成が敗北した要因について考察した内容です。

✅ 家康の勝利要因として、秀吉の死後から積極的に政治工作を行い、豊臣恩顧の武将との縁談や手紙戦略によって東軍に引き込み、さらに小早川秀秋への寝返り工作や吉川広家らとの内通など調略を駆使した点を挙げています。

✅ 一方、三成の敗因として、西軍の結束力の弱さ、毛利輝元の不参加、三成自身の武将としての甘さ、そして家康との気魄の違いを指摘しています。特に、家康の天下への野望と、三成の豊臣政権を守るという正義感の違いが、戦局を左右した可能性を論じています。

さらに読む ⇒夢中図書館 読書館出典/画像元: https://favoriteslibrary-books.com/archives/rekishijn201910.html家康は本当に周到な準備をしていましたね。

特に小山評定で、武将たちの心を掴んだのは、流石です。

関ケ原の戦いは、単なる軍事的な勝利ではなく、家康の政治手腕と戦略的思考が凝縮された戦いでした。

最大の要因は、徹底した「根回し」です。

家康は、戦いの前から各地の大名たちに手紙を送り、味方になれば褒美を与えると約束し、西軍内部にも密かに味方を作り、戦いを有利に進めました。

さらに、家康は「小山評定」という会議を開き、各武将の判断に任せることで、自軍の結束を固めました。

事前に有力な大名に根回しをしていたため、会議では多くの武将が家康に味方することを表明し、東軍の士気を高めました。

また、家康は「情報戦」と「心理戦」も駆使しました。

西軍に「崩れる」という情報を流し、不安を煽り、戦場での裏切りを誘発しました。

一方、石田三成は家康を「豊臣家の裏切り者」と捉え、討伐を試みました。

しかし、三成は豊臣恩顧の大名が多く家康に従うことを予想していませんでした。

秀吉の死後、武断派との対立により、三成は多くの武将から嫌われており、家康に味方する方が将来有益だと考えた武将が多かったのです。

家康は、戦前からこんなに手を打っていたんですね!情報戦や心理戦も駆使していたとは、驚きです。

次のページを読む ⇒

徳川家康、勝利の鍵は「待ち」と裏切り。関ケ原合戦の全貌を、貴重な資料とジオラマで体感! 歴史的瞬間を、京都文化博物館で目撃せよ!