大政奉還とは?徳川慶喜の決断と明治維新への影響とは?大政奉還の真実:慶喜、坂本龍馬、そして明治維新

幕末、激動の時代を駆け抜けた徳川慶喜。ペリー来航、尊王攘夷、そして大政奉還。幕府の終焉を悟りながらも、実権維持を画策した慶喜の葛藤。薩長同盟との対立、戊辰戦争を経て、彼は何を成し遂げたのか? 将軍就任から大政奉還までの知られざる真実を、歴史の視点から紐解く。幕末史のキーパーソン、徳川慶喜の生涯を描いた物語。

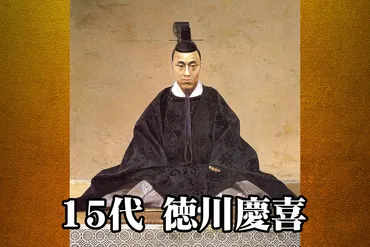

💡 大政奉還は、1867年に江戸幕府15代将軍・徳川慶喜が天皇に政権を返上した出来事。幕府の終焉と明治維新への道を開いた。

💡 大政奉還の背景には、外国からの圧力、幕府内の対立、尊王攘夷運動の高まりなど、複雑な要因が絡み合っていた。

💡 徳川慶喜は、大政奉還によって内乱を回避し、徳川家の存続を図ろうとしたが、結果として戊辰戦争が勃発した。

今回は、大政奉還という歴史的転換点について、様々な角度から掘り下げていきます。

まずは、大政奉還の概要と、そこに至るまでの背景について見ていきましょう。

ペリー来航から大政奉還まで

ペリー来航後の日本はどんな状況に?

外国圧力と国内混乱

大政奉還は、幕府が直面していた内外の危機と、それを乗り越えようとした徳川慶喜の苦悩が凝縮された出来事だったと言えるでしょう。

✅ 大政奉還とは、徳川慶喜が15代将軍として朝廷・明治天皇に政治を行う権限を返還した出来事です。これは、討幕派による武力討幕や混乱を防ぐために行われました。当時の状況は、薩摩や長州が武力で幕府を倒そうと企て、会津や桑名藩がそれを阻止しようとするなど混乱していました。慶喜は、政治を朝廷に返還しても、徳川家は依然として重要であり、将来的には天皇のもとで徳川氏が主導する政権を築けると考えていました。

✅ 大政奉還に至る背景には、①外圧の増大、②幕政の混乱、③尊王攘夷運動の激化、④公武合体、⑤禁門の変、⑥2度の長州征討と将軍家茂の死など、様々な要因が絡み合っていました。特に、1853年のペリー来航以降、日本は国際社会への関与を迫られ、外圧は強まりました。幕府は日米修好通商条約を締結するなど対応を試みましたが、国内では反発が強まり、尊王攘夷運動が活発化しました。幕府は事態を打開するため、天皇との連携を図る公武合体を推進しましたが、長州藩との対立は深まり、禁門の変や長州征討へと発展しました。

✅ 大政奉還後、朝廷は王政復古の大号令を発し、徳川幕府は解体されました。その後、小御所会議を経て、戊辰戦争が勃発しました。慶喜はその後、フランスに亡命し、晩年は東京で静かに過ごしました。大政奉還は、日本の歴史における大きな転換点であり、明治維新へとつながる重要な出来事でした。

さらに読む ⇒日本史事典|受験生のための日本史ポータルサイト出典/画像元: https://nihonsi-jiten.com/taiseihoukan/ペリー来航以降、日本は激動の時代を迎えましたね。

幕府は対応に苦慮し、様々な勢力がそれぞれの思惑で動き、大政奉還へと繋がったことがよくわかりました。

1853年のペリー来航以降、日本は外国からの圧力にさらされ、幕府は国内の混乱や尊王攘夷運動にも対応しなければなりませんでした。

幕府は天皇の力を借りようと公武合体を目指しましたが、長州藩との衝突(禁門の変)や2度の長州征討を経て、幕府の権威は失墜していきました。

1866年に孝明天皇が急死し、翌年には薩摩藩と長州藩に徳川慶喜討伐の密勅が出されました。

状況が逼迫した慶喜は、討幕派との衝突を避けるために、大政奉還を決断しました。

興味深い情報ありがとうございます。ペリー来航がこれほど大きな影響を与えていたとは、驚きです。幕府の対応も多岐にわたり、複雑な状況だったんですね。

大政奉還とその後

大政奉還の真の目的は?

徳川氏の権力維持

戊辰戦争は、大政奉還という平和的な解決を目指した慶喜の思惑とは裏腹に、激しい内戦へと発展してしまった、悲しい結果となりましたね。

✅ 徳川慶喜の大政奉還は、薩長を中心とする倒幕派の武力による倒幕を阻止する目的で行われたが、倒幕派は朝廷の錦の御旗を掲げ、戊辰戦争を引き起こしました。

✅ 戊辰戦争は、鳥羽伏見の戦いを皮切りに、彰義隊の戦い、会津戦争、五稜郭の戦いと続き、徳川慶喜は鳥羽伏見での敗戦後、謹慎生活を送りました。

✅ 徳川慶喜は、大政奉還によって内乱を回避しようとしたものの、戊辰戦争を引き起こし、結果的に江戸幕府の消滅と徳川家による政治実権の終焉を招きました。

さらに読む ⇒徳川将軍人(徳川家康から慶喜)の歴史を学ぼう出典/画像元: https://www.tokugawa-history.com/yoshinobu/post-99慶喜の思惑とは異なり、結果的に江戸幕府は終焉を迎え、戊辰戦争が勃発したことは、歴史の皮肉を感じます。

様々な要因が絡み合い、複雑ですね。

1867年(慶応3年)に徳川慶喜は大政奉還を行い、朝廷に政治の権限を返上しました。

これは、薩摩や長州による武力討幕を防ぎ、内戦を回避するためでした。

慶喜は、政治を朝廷に返して、徳川氏がその後も実権を握ることを目指していました。

しかし、薩長は王政復古の大号令によって幕府を排除し、徳川慶喜の計画は失敗に終わりました。

その後、旧幕府軍と新政府軍の衝突が勃発し、戊辰戦争へと発展しました。

大政奉還は内戦回避のためだったのに、逆に戦争が起きてしまうなんて、本当に皮肉ですね。歴史は色々な要素が絡み合って複雑ですね。

次のページを読む ⇒

幕府再建を目指した徳川慶喜。中央集権化と改革も虚しく、薩摩藩の策略により倒幕へ。大政奉還、鳥羽・伏見の戦い…激動の生涯を50字で凝縮!