第一次世界大戦のドイツ兵俘虜:広島の似島収容所が語る交流と歴史の真実?ドイツと日本の意外な関係とは!?

第一次世界大戦中の日本とドイツの知られざる物語!広島の似島収容所で、捕虜と日本人通訳の交流、ドイツの文化が日本に伝わった軌跡、そして彼らのその後を追う。戦争の悲劇と平和の大切さを、貴重な資料と共に体感しよう!

💡 第一次世界大戦のドイツ兵捕虜が、日本の収容所でどのように生活していたのか、その実態が明らかになる。

💡 捕虜と日本人との交流を通して、ドイツの文化や技術が日本に伝わった。

💡 当時の捕虜収容所の歴史と、現代に残る記録や証言が紹介される。

それでは、第1章から見ていきましょう。

第一次世界大戦とドイツ兵俘虜:技術と文化の交流

第一次世界大戦で日本に捕虜となったドイツ兵は、日本の発展にどんな影響を与えた?

技術と文化を伝えた

ドイツ兵俘虜が、日本の町民とどのように交流していたのか、興味深いですね。

✅ ドイツ館という建物は、第1次世界大戦で捕虜となったドイツ兵士と、徳島県鳴門市の町民との交流の歴史を伝える場所です。

✅ 板東俘虜収容所では、所長松江豊寿が捕虜を犯罪者として扱わず、武士の情けで接することで、ドイツ兵との信頼関係を築きました。

✅ 捕虜たちは様々な分野の専門家であり、農場や牧場の指導、文化活動などを通して、板東の町民にドイツ文化を紹介し、交流を深めました。

さらに読む ⇒出典/画像元: http://www.newsdigest.de/newsde/features/6907-kriegsgefangenenlager-bando/収容所長が捕虜を人間として尊重し、交流を促していたことが素晴らしいですね。

1914年8月、日本はイギリスの要請を受け、ドイツに宣戦布告し、青島を攻撃しました。

ドイツ兵は少数であったため、戦闘は短期間で終了し、4500名以上のドイツ兵が捕虜となりました。

彼らは日本各地の収容所に移送され、1920年のヴェルサイユ条約締結まで収容所で生活しました。

当初12か所だった収容所は最終的に6か所に統合されました。

当時の日本にはない技術を取り入れようという国策もあり、収容所内外で俘虜たちの活動がドイツの技術、知識、文化を日本に伝えていきました。

特に、松江豊寿が収容所長を務めた板東俘虜収容所は模範的な収容所とされ、俘虜の活動に理解があったため、スポーツ、音楽、印刷・出版など多彩な活動が行われました。

俘虜たちの活動は、俘虜の技術や文化を日本に伝え、日本の産業の発展に貢献しました。

また、板東俘虜収容所では、管理者側の配慮もあり、スポーツや音楽など文化活動を通して俘虜と地域の人たちとの交流が見られました。

この時代、ドイツの食文化であるハム、ソーセージ、パンなども日本に紹介されました。

俘虜の中に製菓・製パン、精肉、ビール醸造などの職人がいて、彼らの技術が日本の食文化の発展にも貢献しました。

当時の捕虜の生活について、詳しく知ることができて感動しました。

似島俘虜収容所の発見:捕虜と通訳官の交流、そしてバウムクーヘン

似島俘虜収容所の貴重な資料が発見!どんな情報が記録されている?

捕虜名簿、生活記録、写真など

資料の発見は、当時の状況を知る上で非常に貴重な発見ですね。

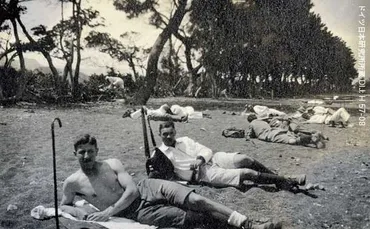

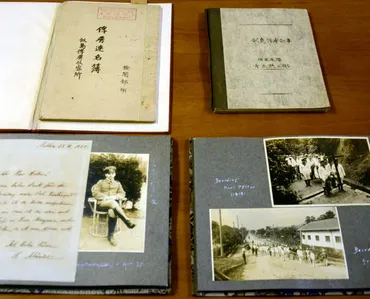

✅ 広島経済大の竹林栄治准教授が、広島市南区の似島俘虜収容所にいたドイツ人捕虜に関する新たな資料を入手した。

✅ 資料は、収容所の通訳を務めた青木銑三郎さんが残したもので、捕虜の名簿とノート、アルバムが含まれている。

✅ これらの資料から、捕虜の個人情報、日本人との交流の様子、収容所の日常などが明らかになり、当時の状況を知る上で貴重な資料となる。

さらに読む ⇒中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター出典/画像元: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124945バウムクーヘンで有名なカール・ユーハイム氏も捕虜だったとは、驚きです。

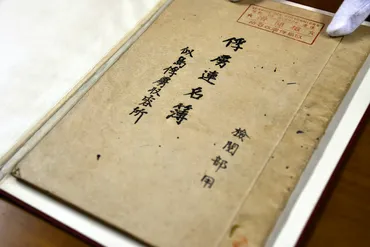

広島経済大の竹林栄治准教授は、似島俘虜収容所(現広島市南区)でドイツ語通訳をした青木銑三郎氏が残した、捕虜名簿、ノート、アルバムなどの資料を入手しました。

これらの資料は、1920年の収容所閉鎖から1世紀を経て発見されたもので、捕虜の人物像や日本人との交流の様子がわかる重要な資料として評価されています。

名簿には、545人の捕虜の名前や所属部隊、職業などが記されており、その中にはバウムクーヘンで有名なカール・ユーハイムも含まれています。

ノートには、捕虜の食事や懲罰に関するメモが残っており、青木氏が雑記帳として利用していたことがわかります。

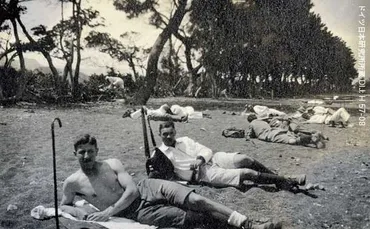

アルバムには、捕虜の肖像写真、収容所全景、演劇部や声楽団の活動、亡くなった捕虜の葬送の様子などが収められています。

これらの資料は、日本が国際条約を守って捕虜に丁寧に接していたことや、捕虜と日本人との交流の様子を伝える貴重な証となります。

今後の研究を通して、似島俘虜収容所の歴史や文化交流に関する理解が深まることが期待されます。

青木銑三郎さんの資料から、捕虜の生活や日本人との交流の様子が具体的に想像できます。

解放の言葉:似島収容所の所長が伝えた思い

似島収容所で、所長は捕虜解放時にどんなあいさつをしたの?

捕虜の尊厳と安全を願った

オットー・パーペさんの追悼式は、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて考えさせられます。

公開日:2023/11/12

✅ 広島市南区の比治山陸軍墓地で、第一次世界大戦中に旧日本軍の捕虜となり広島で亡くなったドイツ人、オットー・パーペの追悼式が行われました。

✅ 広島経済大学などの学生約30人が参加し、追悼の祈りをささげました。

✅ パーペはドイツ領だった中国・青島の発電所で捕虜となり、似島に移送され、33歳で亡くなりました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20231112/ddl/k34/040/230000c所長のあいさつ文は、捕虜に対する深い思いやりを感じます。

広島経済大の竹林栄治教授が、旧日本軍の捕虜収容所があった広島市の似島で、ドイツ人捕虜の解放時に所長がしたとみられるあいさつ文を発見しました。

当時の通訳のノートに、日本語とドイツ語で書かれたあいさつ文が残っており、捕虜の尊厳と安全を守ろうとした所長の思いが伝わってきます。

あいさつ文は、捕虜となった期間の長さや亡くなった捕虜への哀悼、帰郷の安全を願う言葉など、戦争で生活が一変した捕虜への同情と、共に過ごした人間としての愛着が感じられる内容となっています。

竹林教授は、この発見が似島収容所の歴史を掘り起こす上で重要な資料となると期待しています。

当時の捕虜の心情が伝わってくるような、感動的な話ですね。

新たな資料が語る捕虜収容所の真実:写真、名簿、そして手紙

広島湾の似島収容所、どんな貴重な資料が見つかった?

写真、名簿、通訳官のノート

収容者名簿の発見は、似島収容所の歴史を解き明かす上で大きな一歩ですね。

公開日:2022/12/31

✅ 広島湾の似島にあった「似島俘虜収容所」の収容者名簿が発見され、約550人の名前や職業が明らかになった。

✅ 名簿には、バウムクーヘンを日本に初めて伝えたカール・ユーハイム氏や、収容中に亡くなったオットー・パーペ氏など、著名な人物も含まれている。

✅ 名簿の発見により、収容所の詳細な実態が明らかになることが期待され、広島の歴史とドイツの歴史を繋ぐ貴重な資料として注目されている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASQDZ6T48QCXPITB002.html写真や手紙など、貴重な資料が残っていたことに驚きました。

広島湾の似島に開設されたドイツ将兵捕虜収容所の貴重な資料が発見されました。

収容所の日本人通訳官が保管していた写真アルバムや捕虜名簿、通訳官のノートなどから、捕虜と通訳官の親密な関係や、当時の日本が国際法を守る姿勢がうかがえます。

資料には、ドイツ将兵の肖像写真や葬儀の様子、ドイツ人将校からの手紙などが含まれており、当時の収容所の状況や捕虜の生活、通訳官との交流などを具体的に示す貴重な資料として注目されています。

資料から、当時の捕虜の生活や日本人との交流の様子が具体的に想像できます。

捕虜たちのその後:解放、帰郷、そして追悼

似島収容所のドイツ人捕虜、フリッツ・リートケさんの健康状態はどうだった?

良好

フリッツ・リートケさんの健康診断書の発見は、解放後の捕虜の状況を知る重要な資料ですね。

✅ 広島で、第一次世界大戦中に似島収容所で死亡したドイツ人捕虜、オットー・パーペさんの追悼式が開かれ、ドイツ大使館の武官も参列しました。

✅ 追悼式では、パーペさんが中国で捕虜となり、似島収容所で亡くなったこと、そして別のドイツ人捕虜、フリッツ・リートケさんの健康診断書が公開され、リートケさんは健康状態良好と診断され帰国できたことが明らかになりました。

✅ 竹林教授は、戦争や紛争は人ごととして考えず、平和のためには日々の努力が必要であると強調しました。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rcc/1543815?display=1戦争の記憶を語り継ぐことの大切さを改めて感じます。

広島経済大の竹林栄治教授が、第1次世界大戦中に似島(広島市南区)の収容所で暮らしたドイツ人捕虜、フリッツ・リートケさんの健康診断書を入手しました。

診断書は解放直後の1920年1月10日付で、健康状態は「良好」とされています。

竹林教授は、捕虜は帰国せずインドネシアなどへの渡航を希望した可能性があり、診断書は就職をスムーズにするために発行されたのではないかと推測しています。

瀬戸武彦名誉教授は、この診断書は非常に貴重な資料であり、似島収容所の資料の少なさから特に価値が高いと指摘しています。

竹林教授は、解放を待たずに亡くなったドイツ人の追悼式を9日に開催し、この診断書も紹介する予定です。

第1次世界大戦中にドイツ人捕虜として似島に収容されたフリッツ・リートケさんの親戚、カルロス・ビーンベルグさんが似島を訪れ、リートケさんの足跡をたどった。

ビーンベルグさんは、リートケさんが収容されていた似島臨海少年自然の家や似島平和資料館を訪れ、当時の厳しい状況を想像した。

彼は、自由な行動が制限されたリートケさんの苦しみを感じ、歴史を忘れないことの重要性を訴え、収容所の記念碑建立を望んだ。

広島経済大学の竹林栄治准教授が企画した、第一次世界大戦中に広島の似島収容所で亡くなったドイツ人捕虜、オットー・パーペさんの追悼式が11月12日に開催されました。

パーペさんの墓前で、竹林准教授は追悼の言葉を述べ、同じ大戦中に大分市の捕虜収容所で亡くなったドイツ兵の子孫も参列しました。

この追悼式は、日本とドイツの交流史を研究する竹林准教授の取り組みの一つであり、第一次世界大戦の記憶を後世に伝えることを目的としています。

似島収容所の歴史が、こうして現代に語り継がれていることに感動しました。

今回の記事では、第一次世界大戦中のドイツ兵捕虜と日本の収容所の関係について、貴重な資料や証言を通して紹介しました。

戦争の悲惨さを忘れずに、平和な未来を築いていきたいですね。

💡 第一次世界大戦中のドイツ兵捕虜が、日本の各地で収容されていた。

💡 捕虜と日本人との交流を通して、ドイツの文化や技術が日本に伝わった。

💡 現代に残る資料や証言は、当時の捕虜収容所の歴史を知る上で重要な役割を果たす。