『小右記』から読み解く平安貴族の世界~大河ドラマ『光る君へ』と歴史資料の魅力とは?『小右記』と『光る君へ』:藤原実資の日記が映し出す平安貴族社会

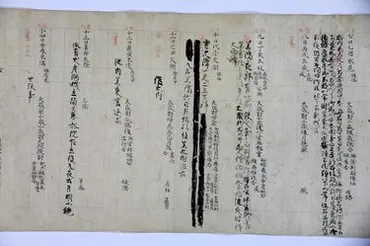

『光る君へ』で話題沸騰! 藤原実資が記した60年超の日記『小右記』、全16巻でついに現代語訳刊行。道長、紫式部ら豪華キャストが出演する平安絵巻を、詳細な記録で紐解く。政治、人間関係、心情…複雑な貴族社会の真実が明らかに。巻末の解説で、平安時代を深く理解! 歴史学者・倉本一宏氏が解き明かす、新たな平安貴族像にも注目。

『小右記』と大河ドラマ『光る君へ』

「小右記」は誰の日記?

藤原実資

大河ドラマ『光る君へ』において、藤原実資の『小右記』は重要な役割を果たしています。

この章では、ドラマと史料の関連性を具体的に見ていきましょう。

公開日:2024/11/20

✅ この記事は、大河ドラマ「光る君へ」に登場する藤原実資の日記「小右記」について解説しており、この日記がドラマのストーリー展開に大きく影響を与えていることを説明しています。

✅ 「小右記」は、藤原実資が90歳まで生き長らえ、賢人右府として称賛された人物であったことから、内容の信頼性が高く、当時の政治状況や人物像を深く理解する上で重要な史料となっています。

✅ 特に、藤原道長のイメージ形成に大きく貢献しており、道長の和歌や隆家の活躍などを記録することで、歴史的な事実を裏付けるだけでなく、登場人物の性格や行動原理をより深く理解させてくれます。

さらに読む ⇒(武将ジャパン)出典/画像元: https://bushoojapan.com/jphistory/kodai/2024/11/20/180702大河ドラマで『小右記』が頻繁に登場する理由がよく分かりました。

ドラマを通して、当時の歴史や人物像を深く理解できるのは、素晴らしいですね。

大河ドラマ『光る君へ』で藤原実資が頻繁に持ち出す『小右記』は彼のつけた日記であり、彼の賢明さと、当時の権力者藤原道長に対する忌憚のない意見を知る上で重要な史料である。

実資は90歳まで生き、優れた政治家として知られており、『小右記』は彼の長寿と深い知見から生まれた信頼性の高い記録であるとされている。

ドラマの中で実資が頻繁に過去の記録を持ち出して道長に反論するシーンは、彼の豊富な知識と記録へのこだわりを表しており、当時の貴族社会における記録の重要性を示している。

また、実資の日記には道長に対する批判的な意見も記されているため、彼の性格や道長との関係を知る上でも貴重な資料となっている。

さらに、実資が記録した藤原道長の和歌や『刀伊の入寇』などの出来事は、当時の歴史を理解する上で欠かせない情報源となっている。

このように、『小右記』は『光る君へ』のストーリー展開に大きく影響を与え、藤原道長の性格や当時の政治状況を理解する上で重要な役割を果たしている。

ドラマで実資が『小右記』を引用するシーンを観て、当時の記録の重要性を感じていました。この記事を読んで、その理解がさらに深まりました。ドラマの理解度が格段に上がりそうです!

平安貴族の実像に迫る一冊

平安貴族の真実とは?

国のために尽力した実像

今回は、平安貴族の実像に迫る上で、重要な役割を果たす日記についてご紹介します。

藤原行成の『権記』を通して、平安貴族の姿を紐解いていきましょう。

✅ 藤原行成の『権記』は、行成の最高官職である「権」大納言に由来する日記で、一条天皇の御代に蔵人頭として仕えた様子が詳しく記録されています。

✅ 『権記』は当時の政権運営や朝廷の儀礼を知る上で重要な史料であり、道長の全盛期を知る上でも価値のあるテキストです。

✅ 平安貴族の日記のタイトルは、当人たちではなく周囲や後世の人々によってつけられたものが多く、男性の日記は個性的なタイトルが多い一方、女性の日記はストレートなタイトルが多い傾向が見られます。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/224385/3大河ドラマの時代考証者が書いた本というのが、信頼できますね。

平安貴族への固定観念にとらわれず、史実に基づいた姿を知れるのは魅力的です。

「平安貴族とは何か~三つの日記で読む実像」は、2024年大河ドラマ「光る君へ」の時代考証を務める歴史学者・倉本一宏氏が、藤原道長『御堂関白記』、藤原行成『権記』、藤原実資『小右記』という三つの古記録を読み解き、平安貴族の実像に迫る一冊である。

本書では、歴史の傍流として描かれることが多い平安貴族の誤解を解き、国のために尽力し、朝廷を支えていた彼らの実像を明らかにする。

2024年1月のドラマ放送開始を前に、舞台となる時代背景や人々の営みを理解することで、ドラマをより深く楽しめる内容となっている。

著者は、平安時代に対する従来のイメージ、特に『源氏物語』などの文学作品から形成された浪漫的なイメージとは異なる、史実に基づいた平安貴族の姿を示したいと考えている。

特に、武士が台頭し不安定化する世情の中、平安貴族がどのように国のために活動していたのか、その実像を明らかにすることで、平安時代に対する理解を深め、歴史への関心を高めることを目指している。

平安貴族の実像に迫る本は、ドラマをより深く理解する上で役立ちそうですね!3つの日記を読み解くことで、当時の人々の考え方や行動原理がわかるのは興味深いです。

平安貴族の日記記録と政治

平安貴族はなぜ日記を付けたのか?

権力と富を得るため

平安時代の日記は、当時の社会を知る上で非常に貴重な資料です。

この章では、様々な日記を比較しながら、その価値について考察していきます。

✅ 平安時代における男性貴族の日記は、六国史と比べて個人的な視点で書かれており、事実をありのままに記録しているため、古代の実態を理解する上で貴重な史料となる。

✅ 藤原実資の「小右記」、藤原行成の「権記」、藤原道長の「御堂関白記」という3人の貴族の日記は、ほぼ同時期に書かれており、同じ出来事を異なる視点から記録しているため、当時の政治や社会を立体的に理解することができる。

✅ 平安時代の貴族の日記は、政治や儀式だけでなく、個人の感情や会話なども記録しており、当時の社会や文化を詳細に理解することができる。また、鎌倉時代以降の日記は、特定の立場や目的を持った者の視点で書かれているため、平安時代の貴族の日記のように客観的な記録とは言えない。

さらに読む ⇒シンクロナス出典/画像元: https://www.synchronous.jp/articles/-/1710一次史料を元に、当時の人々の生活を現代語で再現しようという試みが素晴らしいですね。

同じ出来事でも、日記によって視点が異なることで、多角的に理解できるのは興味深いです。

本書は、『御堂関白記』『権記』『小右記』といった一次史料のみを用いて、千年も前の人々の行動や心の内を、現代語で再現することを目指している。

これら三つの古記録は、同じ時期に記されたものであり、同じ出来事について異なる視点から記録されている。

これらの記録を比較検討することで、平安時代の出来事をより深く理解することができる。

著者は、古記録を読み解くことで、当時の政治、経済、社会、文化、宗教などの具体的な様子をリアルに再現できると主張している。

また、古記録の訓読文をウェブサイトで公開することで、より多くの人々に平安時代の歴史に触れてもらいたいと考えている。

平安時代の貴族たちは、日記を付けることで、政治史を研究する一級史料を残した。

藤原実資の『小右記』や藤原道長の『御堂関白記』などがその代表例である。

彼らが日記を付けた理由は、朝廷が発行するカレンダーの余白にメモ書きをすることから始まった。

日々の出来事を記録することで、政治運営に必要な実務のノウハウや手続き、資産状況などを、家ごとに記録し子供たちに伝える必要があったのである。

当時の政治状況は、摂関政治が主流で、政治は家ごとに世襲される資産のようになっていた。

貴族たちは、出世や権力掌握、資産形成のために、日記を大切にしていたのである。

現代のビジネスマンが資料を記録するのと同様に、平安貴族たちにとって日記は、家業の業務日誌であり、権力と富を得るための重要な武器だったと言えるだろう。

日記の記録方法や、日記が何のために書かれたのか、具体的に知ることができて面白かったです。当時の貴族たちの、日記に対する意識がよくわかりました。

今回は、藤原実資の『小右記』を中心に、平安貴族の日記、そして大河ドラマとの関係を見てきました。

歴史を深く知ることで、ドラマがさらに面白くなりそうですね。

💡 『小右記』は、藤原実資の日記で、平安時代の宮廷の政務や儀式を詳細に記録した貴重な史料である。

💡 藤原実資と藤原道長の複雑な関係は、平安時代の政治構造を理解する上で不可欠な要素である。

💡 大河ドラマ『光る君へ』は、『小右記』を重要な史料として活用し、当時の歴史をより深く理解させてくれる。